知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、本年(令和4年)4月20日、グループ企業の知的財産権を管理する外国企業が原告となる特許権の行使について、原告が特許にかかる事業をしていなくとも、親会社の指示管理下で、グループ内の他の事業会社が生産した製品を日本国内の事業会社が販売し、原告が権利行使等を行っているなどの事実をもとに、特許法102条2項を適用し、逸失利益の賠償を命じる判決をしました。判決は、判断に際し、知的財産高等裁判所特別部による平成25年のごみ貯蔵器事件判決の規範を用いています。

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、本年(令和4年)4月20日、グループ企業の知的財産権を管理する外国企業が原告となる特許権の行使について、原告が特許にかかる事業をしていなくとも、親会社の指示管理下で、グループ内の他の事業会社が生産した製品を日本国内の事業会社が販売し、原告が権利行使等を行っているなどの事実をもとに、特許法102条2項を適用し、逸失利益の賠償を命じる判決をしました。判決は、判断に際し、知的財産高等裁判所特別部による平成25年のごみ貯蔵器事件判決の規範を用いています。

知的財産権の効率的な管理と利活用のため、グループ内に知的財産権を管理する会社を設け、権利を集中させることはよくありますが、その場合には、特許権の行使に際し、特許法102条2項の適用を受けられるか疑義があったところ、判決は、事例判断とはいえ、その適用の可能性を認めた点で、実務上意義のあるものと考えられます。

ポイント

骨子

- 特許法102条2項は、「特許権者…が故意又は過失により自己の特許権…を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者…が受けた損害の額と推定する。」と規定する。特許法102条2項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきである。

- これを本件についてみると、一審原告製品は本件特許権の実施品であり、一審被告製品1~3と競合するものである。そして、一審原告製品を販売するのはジンマー・バイオメット合同会社であって特許権者である一審原告ではないものの、(略)一審原告は、その株式の100%を間接的に保有するZimmer Inc.の管理及び指示の下で本件特許権の管理及び権利行使をしており、グループ会社が、Zimmer Inc.の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して製造した一審原告製品を、同一グループに属する別会社が、Zimmer Inc.の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して一審原告製品の販売をしているのであるから、ジンマー・バイオメットグループは、本件特許権の侵害が問題とされている平成28年7月から平成31年3月までの期間、Zimmer Inc.の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価することができる。そうすると、ジンマー・バイオメットグループにおいては、本件特許権の侵害行為である一審被告製品の販売がなかったならば、一審被告製品1~3を販売することによる利益が得られたであろう事情があるといえる。

- そして、一審原告は、ジンマー・バイオメットグループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものとされており、そのような立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、上記のとおり、ジンマー・バイオメットグループにおいて一審原告の外に本件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、特許法102条2項を適用することができるというべきである。

判決概要

| 裁判所 | 知的財産高等裁判所第2部 |

|---|---|

| 判決言渡日 | 令和4年4月20日 |

| 事件番号 事件名 |

令和3年(ネ)第10091号 特許権侵害差止等請求控訴事件 |

| 特許番号 発明の名称 |

特許第4994835号 「軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム」 |

| 原判決 | 東京地方裁判所令和元年(ワ)第14314号 (民事第46部・柴田義明裁判長) |

| 裁判官 | 裁判長裁判官 本 多 知 成 裁判官 浅 井 憲 裁判官 勝 又 来未子 |

解説

特許権侵害と損害賠償請求権

発明について特許出願をし、特許を受けてその設定登録がされると、出願人は、特許法66条1項により、特許権を取得します。

(特許権の設定の登録)

第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。

(略)

特許権を取得した特許権者は、同法68条本文に基づき、業として特許発明を実施する権利を専有します。

(特許権の効力)

第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。(略)

特許発明の実施権限を専有することの効果として、特許権者は、同法100条1項に基づき、他者による侵害行為について、侵害の停止や予防といった差止めを請求することができるようになります。

(差止請求権)

第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(略)

もっとも、過去にすでに行われた侵害については、もはや差止を求めることはできません。そのため、過去の侵害行為に対しては、特許権という権利を害されたものとして、民法709条に基づく損害賠償請求をすることが認められています。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

損害額の計算

特許権侵害による損害の計算の困難さ

上述のとおり、特許権侵害があった場合、特許権者は、侵害者に対し、損害賠償を求めることができますが、その額の考え方は、物が盗まれたような場合とは大きく異なります。

何か物が盗まれた場合には、その盗まれた物の価格などを基礎に損害額の計算をすることができます。しかし、特許権侵害があったとしても、特許権者の手もとにある物が失われたり、毀損されたりすることはありません。特許権侵害で失われるのは、本来特許権者しか販売できなかったはずの特許製品を他社が販売したことによる販売機会であり、特許権侵害による損害の本質は、機会損失による逸失利益なのです。

逸失利益を損害と捉える場合、その立証は非常に困難です。なぜなら、特許製品といっても、発明は抽象的なアイデアですから、具体的な製品の構造や特性等において特許権者の製品と侵害者の製品とは異なることがあり、また、需要者も重複するとは限らず、販売力等も相違することが多いため、侵害者の製品が売れなかったからといって、特許権者の製品が売れたとは限らないからです。そのような状況で、具体的な損害額を定量的に証明することは実際上不可能です。

損害額の推定等

このように、特許権侵害によって生じた損害の額を立証することは難しいため、特許法は、損害の計算について、以下の規定を置いています。

(損害の額の推定等)

第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

(略)

この規定による具体的な計算方法として、同条1項は、侵害者の販売数量に、特許権者の利益率を乗じた額をもって損害計算をし(同項1号)、2項は、侵害者が得た利益を損害と推定することを認めています。また、同条3項は、ロイヤルティ相当額をもって損害とみなすもので、これが、特許権侵害があった場合に認められる最低限の損害といわれています。

同条1項1号は、文言上、侵害者が販売した数量のうち、特許権者の「実施の能力に応じた数量を超えない部分」から、特許権者が「販売することができない・・・事情に相当する数量」を控除した数量にしか適用されません。要するに、侵害者が、特許権者の生産能力を超える数量の侵害品を製造販売しているような場合や、需要者が異なったり、特許権者に侵害者ほどのブランド力や販売力がなかったりするような事情がある場合には、その超過部分については同号の適用がありません。そのような場合には、同項2号により、その超過部分に対するロイヤルティ相当額が損害額とされます。この意味でも、ロイヤルティ相当額は、最低限度の損害として保障されています。

なお、特許法102条1項の適用に関する詳細については、こちらの記事もご覧ください。

特許法102条2項の適用と実施行為

上述のとおり、特許法102条1項は、特許権者の実施能力や販売できない事情といった要素を考慮して損害の算定をすることが明文で規定されていますが、特許法102条2項については、そのような規定はありません。

もっとも、解釈上、同条項による損害額の計算手法の適用が認められるためには、侵害者の行為によって、特許権者に何らかの逸失利益が生じたことを証明することは必要であると解されています。同条項は、あくまで、損害の額の推定を規定するものであって、損害の発生まで推定するものではないからです。

この点、かつては、逸失利益があったといえるためには、特許権者が逸失利益にかかる事業をしていたこと、すなわち、特許発明の実施をしていたことが必要であると考えられていました。

しかし、この点について、知的財産高等裁判所特別部は、ごみ貯蔵器事件判決(知財高判平成25年2月1日平成24年(ネ)第10015号)において以下のとおり述べ、実施行為の有無を問わず、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には,特許法102条2項の適用が認められる」との考え方を示しました。

特許法102条2項は,「特許権者・・・が故意又は過失により自己の特許権・・・を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,特許権者・・・が受けた損害の額と推定する。」と規定する。

特許法102条2項は,民法の原則の下では,特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには,特許権者において,損害の発生及び額,これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張,立証しなければならないところ,その立証等には困難が伴い,その結果,妥当な損害の塡補がされないという不都合が生じ得ることに照らして,侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは,その利益額を特許権者の損害額と推定するとして,立証の困難性の軽減を図った規定である。このように,特許法102条2項は,損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって,その効果も推定にすぎないことからすれば,同項を適用するための要件を,殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。

したがって,特許権者に,侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には,特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり,特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は,推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。そして,後に述べるとおり,特許法102条2項の適用に当たり,特許権者において,当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである。

ごみ貯蔵器事件における原告は英国企業で、日本国内では特許製品の製造販売をしていませんでしたが、日本国内の企業との間に、原告の製品を日本に輸入して販売することを目的とする販売店契約を締結しており、特許権侵害が行われてその国内販売店の売上が減少すると、原告の売上もまた減少する、という関係がありました。そのような事情から、同事件判決は、当該事案の場合にも、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する」といえるものとし、特許法102条2項の適用を認めました。

なお、特許法102条2項が適用される場合における損害算定の考え方については、こちらの記事もご覧ください。

事案の概要

事実及び争点の概要

本件の原告(バイオメット・シーブイ/Biomet CV)は、米国企業であるZimmer Biomet Holdings, Inc.の子会社である米国企業Zimmmer Inc.のさらに子会社にあたるオランダ企業で、本件は、この原告が、被告に対し、発明の名称を「軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム」とする特許(特許第4994835号)にかかる特許権の侵害を理由として、製品の製造販売の差止めや損害賠償を求めた訴訟です。

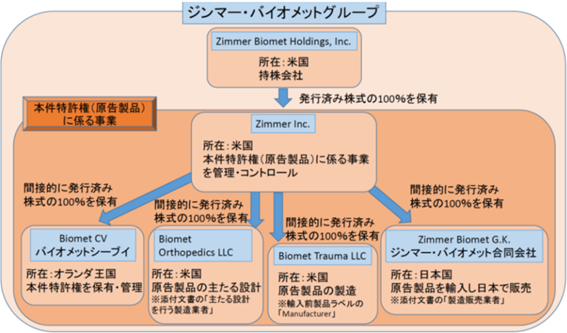

原告は、Zimmer Biomet Holdings, Inc.を持株会社とするジンマー・バイオメットグループに属し、同グループが有する知的財産権の管理をしている会社ですが、自ら製品の製造販売等は行っていませんでした(原告のグループ企業の構成に関し、判決は、以下の図を当事者の主張の中で引用しています。)。

訴訟においては、属否及び無効論の双方から特許権侵害の成否が争われたほか、このような事実関係において、特許法102条2項の適用を受けることができるかが争われました。上述のとおり、同条項が適用されるためには、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する」ことが必要になるところ、本件の原告は、知的財産権の管理会社であって、日本でも本国でも本件特許権にかかる事業活動を行っていないため、ごみ貯蔵器事件の事案とは異なり、日本国内の事業会社の売上の減少が原告の売上の減少に直接的につながるという関係がないからです。

本稿では、このような状況で特許法102条2項が適用されるか、という問題に絞って取り上げます。

原判決

原判決は、特許権侵害を認め、差止請求を認容する一方、損害論に関しては、以下のように述べて特許法102条2項の適用を否定しました。本件では、ごみ貯蔵器事件の事案で見られたような特許権者と国内企業との関係性を見出すことはできないということでしょう。

原告は,原告と同一のグループの会社であるジンマー・バイオメット合同会社が日本国内で被告各製品と競合する原告製品を販売しており,被告による侵害行為がなかったなら利益を得られたなどと主張する。しかし,ジンマー・バイオメット合同会社は原告と別の法人であり,原告は,本件特許権等の知的財産権を管理する法人であって,原告製品の製造,販売等をしているわけではなく,原告製品の販売等に関する原告とジンマー・バイオメット合同会社との具体的な関係も明らかではない。これらによれば,原告の主張する事実をもって,原告について,被告による本件特許権の侵害行為がなかったならば利益を得られたであろう事情が存在するということはできず,特許法102条2項を適用する前提を欠くというべきである。

その上で、原判決は、特許法102条3項に基づき損害の認定を行い、結論として、465万4478円及び遅延損害金の請求に対し、90万1910円及び遅延損害金の支払いを命じました。

これに対し、双方当事者が控訴したのが本判決の事案です。

判旨

本判決は、原判決と同様、特許権侵害を肯定し、差止請求を維持しました。

損害論に関しては、判決は、まず、原告が属するジンマー・バイオメットグループの資本関係を認定したうえで、グループ会社の役割ないし関係につき、以下のとおり述べました(「Zinmmer」とのつづりはママ)。

本件特許権の実施品である一審原告製品(DVRアナトミックプレート及びDVR ePAKシステム)の製造・販売に係る事業は、上記イの各法人が分担して遂行しており、具体的には、一審原告が本件特許権の管理及び権利行使、Biomet Orthopedics LLCが一審原告製品の主たる設計、Biomet Trauma LLCが一審原告製品の製造、ジンマー・バイオメット合同会社が一審原告製品を日本国内に輸入し、販売しているが、これらの事業の遂行は、全てZimmer Inc.による管理及び指示の下で行われている。なお、Zinmmer Biomet Holdings,Inc.は、一審原告製品の製造販売に係る事業を含むトラウマ事業についての収益を公開している。

また、本判決は、特許法102条2項の適用の可否一般について以下のとおり述べ、ごみ貯蔵器事件判決の考え方を踏襲しました。

特許法102条2項は、「特許権者…が故意又は過失により自己の特許権…を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者…が受けた損害の額と推定する。」と規定する。特許法102条2項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきである。

その上で、本判決は、以下のとおり、本件において、①本件特許権にかかる事業を管理・支持する会社であるZimmer Inc.社の管理および指示の下で、原告は本件特許権の管理および権利行使をする一方、別のグループ会社らが原告製品を製造し、日本国内でも販売する関係にあり、グループとして、本件特許権の侵害がなければ利益を得られたであろう事情があるといえること、②原告は、グループのために、独立して権利を行使することができる立場にあり、同グループの利益のために権利行使をしている一方、原告以外に権利行使主体は存在しないこと、の2点を指摘して、特許法102条2項の適用を肯定しました。

これを本件についてみると、一審原告製品は本件特許権の実施品であり、一審被告製品1~3と競合するものである。そして、一審原告製品を販売するのはジンマー・バイオメット合同会社であって特許権者である一審原告ではないものの、(略)一審原告は、その株式の100%を間接的に保有するZimmer Inc.の管理及び指示の下で本件特許権の管理及び権利行使をしており、グループ会社が、Zimmer Inc.の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して製造した一審原告製品を、同一グループに属する別会社が、Zimmer Inc.の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して一審原告製品の販売をしているのであるから、ジンマー・バイオメットグループは、本件特許権の侵害が問題とされている平成28年7月から平成31年3月までの期間、Zimmer Inc.の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価することができる。そうすると、ジンマー・バイオメットグループにおいては、本件特許権の侵害行為である一審被告製品の販売がなかったならば、一審被告製品1~3を販売することによる利益が得られたであろう事情があるといえる。

そして、一審原告は、ジンマー・バイオメットグループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものとされており、そのような立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、上記のとおり、ジンマー・バイオメットグループにおいて一審原告の外に本件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、特許法102条2項を適用することができるというべきである。

結論として、本判決は、弁護士費用を含めた損害総額を454万4478円と認定し、同金額及び遅延損害金の支払いを命じました。

コメント

多数の会社からなる企業グループにおいては、知的財産権の効率的な管理と利活用のため、特定のグループ会社に知的財産権を集中的に保有させ、管理させることが珍しくありません。その場合において、第三者による特許権侵害があったときは、権利者である知財管理会社が原告とならざるを得ません。しかし、知財管理会社は、多くの場合、発明の実施にかかる事業をしていないため、特許法102条2項による損害賠償請求を求めることができず、事業会社が受けた損害を十分に回復できないのではないか、ということが問題になります。

本判決は、具体的事例に対する判断ではあるものの、上記問題について一定の指針を示し、企業グループにおいて、事業会社でない知財管理会社が特許権を行使する場合においても、特許法102条2項による損害回復が可能になり得ることを示したものとして、実務上意義があるものと思われます。今後同規定の適用範囲に関する議論がさらに深化し、安定した規範となることが期待されるところです。

本記事に関するお問い合わせはこちらから。

(文責・飯島)