知的財産高等裁判所第1部(本多知成裁判長)は、令和6年7月4日、特許権侵害における損害額の算定に関し、権利行使をした特許権者が事業を行わない純粋持株会社であって特許発明はグループ内の他の会社が実施していた事案において、特許法102条2項の適用を認める判断をしました。

知的財産高等裁判所第1部(本多知成裁判長)は、令和6年7月4日、特許権侵害における損害額の算定に関し、権利行使をした特許権者が事業を行わない純粋持株会社であって特許発明はグループ内の他の会社が実施していた事案において、特許法102条2項の適用を認める判断をしました。

実務上、グループ内の知的財産権を効率的に管理し利活用するために特定の会社に集中させる場合など、親会社が特許権者であるがその特許発明を実施せず、子会社が実施するという関係が生じることはしばしばあります。

そうした場合にも、特許権の行使に際し、特許法102条2項の適用の可能性を認めた点で実務上意義のある判決と思われますので、ご紹介します。

ポイント

骨子

- 特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきである。

- 原告は、原告子会社の株式の100%を保有し、会社の目的や主たる業務が子会社の支配・統括管理をすることにあり、その利益の源泉が子会社の事業活動に依存するいわゆる純粋持株会社である。原告子会社は、原告のグループ会社として持株会社の保有する多数の特許権を前提として原告サービスを提供しているのであり、本件発明を実施しているものといえ、原告グループは、持株会社である原告の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していたと評価することができる。したがって、原告グループにおいては、本件特許権の侵害行為がなかったならば利益が得られたであろう事情があるといえる。

- 原告の利益の源泉が子会社の事業活動に依存していること、原告は原告グループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものといえ、そのような立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、原告グループにおいて原告のほかに本件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、特許権者に侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在するものといえる。

判決概要

| 裁判所 | 知的財産高等裁判所第1部 |

|---|---|

| 判決言渡日 | 令和6年7月4日 |

| 事件番号 | 令和5年(ネ)第10053号 |

| 原判決 | 東京地判令和5年2月16日・令和2年(ワ)第17104号 |

| 裁判官 | 裁判長裁判官 本多 知成 裁判官 遠山 敦士 裁判官 天野 研司 |

解説

特許権侵害に基づく損害の認定

特許権者は、特許権侵害行為に対し、不法行為として民法709条に基づいて損害賠償を請求することができます。

一般に不法行為に基づく損害賠償請求については、権利者が被った損害の額や、権利侵害行為と損害との因果関係を権利者が主張し立証しなければなりません。しかし、特許権侵害について因果関係のある損害の額を立証することは極めて困難です。そのため特許法は、その102条に損害額の推定等の規定を設けて、特許権者の立証困難の軽減を図っています。

102条の条文は以下のとおりです。

(損害の額の推定等)

第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

(略)

102条1項は、侵害者が譲渡した侵害品の数量に特許権者の製品の利益の額を乗じた額を損害額とし(1号)、その計算から控除される特許権者の実施の能力を超える数量や販売することができない事情に相当する数量については実施料相当額を損害額としています(2号)。

102条3項は、実施料相当額をもって損害とみなしています。

102条2項は、侵害者が得た利益の額を特許権者の損害額と推定する、と定めています。侵害者が侵害品を販売したことにより得た利益の額が典型例です。

102条2項と実施行為の要否

102条2項を適用するための解釈上の要件として、かつては、特許権者が特許発明の実施をしていたことが必要であるとの見解が有力でした。これは、102条2項は逸失利益としての損害の発生までを推定する規定ではないところ、特許権者に逸失利益が生じたというためには逸失利益に係る事業を行っていたことが必要という考え方でした。

しかし、この点について知財高裁特別部は、ごみ貯蔵機器事件判決(知財高判平成25年2月1日平成24年(ネ)第10015号)(以下「平成25年大合議判決」)で以下のとおり述べ、「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合」には102条2項が適用されるとの考え方を示し、特許法102条2項の適用に当たり、特許権者において当該特許発明を実施していることを要件とするものではないと判断しました。

特許法102条2項は,民法の原則の下では,特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには,特許権者において,損害の発生及び額,これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張,立証しなければならないところ,その立証等には困難が伴い,その結果,妥当な損害の塡補がされないという不都合が生じ得ることに照らして,侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは,その利益額を特許権者の損害額と推定するとして,立証の困難性の軽減を図った規定である。このように,特許法102条2項は,損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって,その効果も推定にすぎないことからすれば,同項を適用するための要件を,殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。

したがって,特許権者に,侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には,特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり,特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は,推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。そして,後に述べるとおり,特許法102条2項の適用に当たり,特許権者において,当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである。

平成25年大合議判決の事案では、特許権者(原告)は英国企業であり、日本国内では特許製品の製造販売をしていませんでしたが、原告の製品を日本に輸入し販売するための販売店契約を日本企業との間で締結し、当該販売店が原告の製品を日本国内において販売しており、被告の侵害行為により原告の製品の日本国内での売上げが減少しているという事実関係がありました。

そのため裁判所は、特許権者である原告には、被告の侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が認められると判断し、102条2項の適用を認めました。

知財管理会社による権利行使と102条2項の適用に関する裁判例

グループ中の事業を行わない知財管理会社による特許権行使に102条2項の適用を認めた裁判例として、知財高判令和4年4月20日・令和3年(ネ)第10091号(以下「別件判決」といいます。)があります。同判決については別記事にて解説がされていますので、ご参照ください。

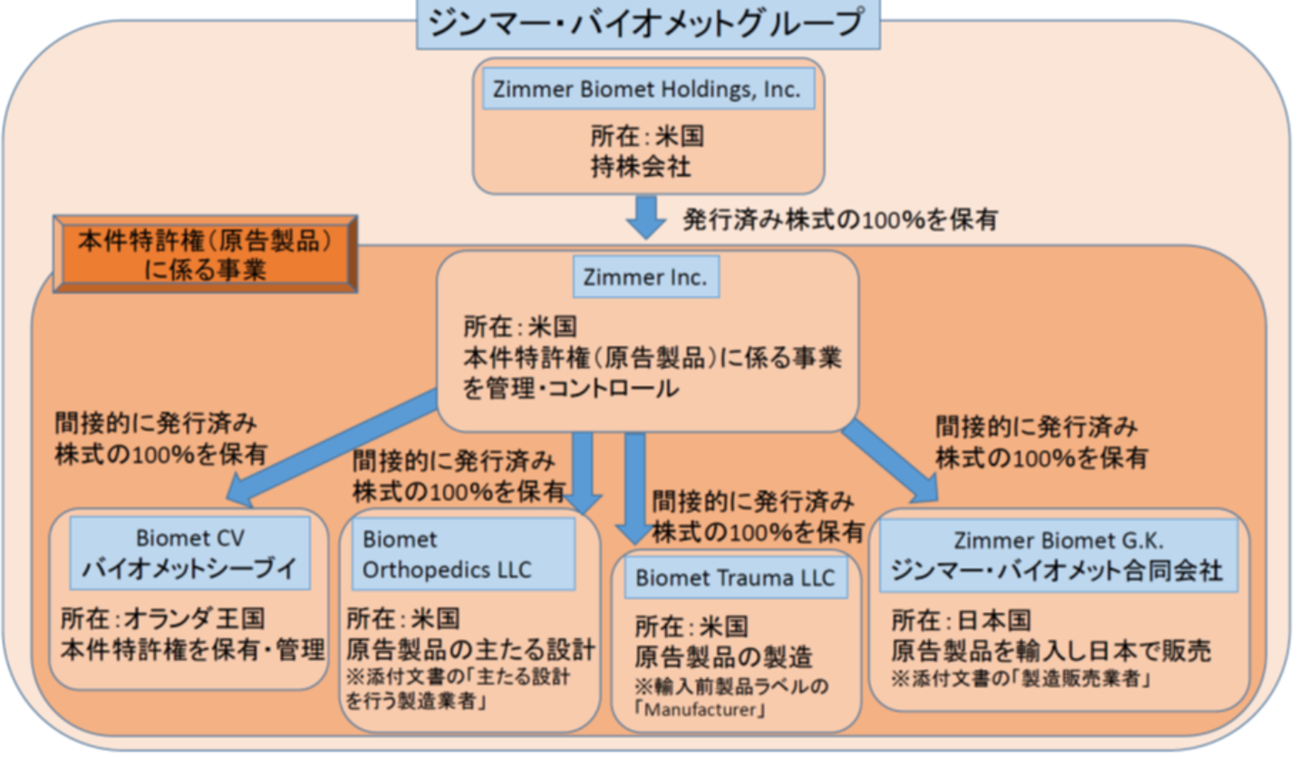

別件判決の事案におけるグループ企業の構成は、同判決が掲載する下記の図のとおりです。この図における「Biomet CV バイオメットシーブイ」が別件判決の訴訟の原告であり、自ら製品の製造販売等は行わず、グループが有する知的財産権の管理をしている会社です。

別件判決は、平成25年大合議判決を踏襲しつつ、特許法102条2項の適用を肯定する理由を以下のように述べ、次の①②の点を指摘しました。

| ① | 本件特許権にかかる事業を管理・指示する会社であるZimmer Inc.社の管理および指示の下で、原告は本件特許権の管理および権利行使をし、別のグループ会社らは原告製品を製造し日本国内でも販売をしているため、Zimmer Inc.社の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価することができ、本件特許権の侵害がなければ利益を得られたであろう事情があるといえる。 |

| ② | 原告は、グループのために独立して権利を行使することができる立場にあり、同グループの利益を追求するために権利行使をしており、原告以外に権利行使主体も存在しない。 |

一審原告製品は本件特許権の実施品であり、一審被告製品1~3と競合するものである。そして、一審原告製品を販売するのはジンマー・バイオメット合同会社であって特許権者である一審原告ではないものの、 (略) 一審原告は、その株式の100%を間接的に保有するZimmer Inc.の管理及び指示の下で本件特許権の管理及び権利行使をしており、グループ会社が、Zimmer Inc.の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して製造した一審原告製品を、同一グループに属する別会社が、Zimmer Inc.の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して一審原告製品の販売をしているのであるから、ジンマー・バイオメットグループは、本件特許権の侵害が問題とされている平成28年7月から平成31年3月までの期間、Zimmer Inc.の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価することができる。そうすると、ジンマー・バイオメットグループにおいては、本件特許権の侵害行為である一審被告製品の販売がなかったならば、一審被告製品1~3を販売することによる利益が得られたであろう事情があるといえる。

そして、一審原告は、ジンマー・バイオメットグループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものとされており、そのような立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、上記のとおり、ジンマー・バイオメットグループにおいて一審原告の外に本件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、特許法102条2項を適用することができるというべきである。

事案の概要

本件は、特許権者である一審原告(株式会社マネースクエアHD。以下「原告」)が、一審被告(株式会社外為オンライン。以下「被告」)に対し、被告が外国為替取引管理方法に係るサービスをインターネットを通じて顧客に提供した行為が以下の特許権(以下「本件特許権」)の侵害に当たると主張して、損害賠償を求めた事案です。

| 発明の名称 | 特許登録番号 |

| 金融商品取引管理装置、金融商品取引管理システム、金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法 | 第6154978号 |

当事者等

原告は、外国為替取引業、外国為替取次業務等の事業を営む会社等の株式等を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理すること等を目的とする株式会社です。原告は、本件特許権の出願人でもありますが、被告による侵害行為の期間、自ら外国為替証拠金取引を行っておらず、自ら本件特許権に係る発明を実施してもいませんでした。

株式会社マネースクエア(以下「原告子会社」)は、その株式の100%を原告が保有する完全子会社です。原告子会社は、外国為替証拠金取引等を業とする会社であり、本件特許権に係る発明を実施していました。

また、原告の主張によれば、本訴における損害賠償対象期間の当時、原告グループにおいて事業で売上げを立てていたのはほぼ原告子会社のみであり、また、原告自身に生じる売上げも全て原告子会社から原告に支払われる配当金、ロイヤリティ収入等で賄われており、原告子会社以外から生じる売上げはゼロだったということです。

争点

本件の争点は多岐にわたりますが、本稿では102条2項に関する損害論を取り上げます。

原判決は、特許権の侵害を認めたうえ、損害については、102条1項と2項の適用及び類推適用を否定し、102条3項によって損害額を認定しました。

原判決が102条2項の適用及び類推適用を否定した理由は、公開された判決文が一部黒塗りされていて明確ではありませんが、判決では、原告は金融商品取引業者としての登録を受けていないため実施の能力すらなく、FX取引業を営んでいなかったことが指摘されています。

また、原告の主張として、原告サービスを提供している原告子会社には被告による特許権侵害行為がなかったならば利益を得ることができたという事情が認められ、完全子会社が得られる利益はそのまま完全親会社の利益ということができるとの主張がされたのに対して、原判決は、原告と原告子会社は飽くまで別法人であるから、完全子会社が得られる利益をそのまま完全親会社の利益とするのは相当ではない旨判断しています。

なお、原判決が102条1項の適用及び類推適用を否定した理由は、特許権者等がその特許発明を実施していない場合には、特許権者等においてその侵害の行為により売上げが減少した数量を認めることはできず、102条1項の推定をする前提を欠くというものです。

原判決に対し、原告・被告の双方が控訴しました。

判旨

本件判決はまず、平成25年大合議判決を引用しつつ同判決と同旨を述べ、以下のとおり、「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合」には102条2項の適用を認めるとしました。

特許法102条2項は、 (略) 民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の塡補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、同項の適用が認められると解すべきである

次に本件判決は、当てはめとして、原告子会社が提供する原告サービスが被告サービスと競合するものであることを認定したうえ、以下のとおり、原告の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していたと評価し、原告のグループにおいては、本件特許権の侵害行為がなかったならば利益が得られたであろう事情があると判断しました。

そして、原告サービスを提供しているのは1審原告の完全子会社であって、特許権者である1審原告とは別法人であるものの、1審原告は、原告子会社の株式の100%を保有し、会社の目的や主たる業務が子会社の支配・統括管理をすることにあり、その利益の源泉が子会社の事業活動に依存するいわゆる純粋持株会社である(甲33。以下、持株会社である1審原告と原告子会社を併せて「1審原告グループ」ともいう。)。そうすると、原告子会社は、1審原告のグループ会社として持株会社の保有する多数の特許権を前提として原告サービスを提供しているのであり(甲24、27)、本件特許は原告ライセンス契約に含まれていないものの、これは国際出願に伴う不都合を回避するためにそのような体裁とすべきであったことによるものにとどまり、1審原告が原告子会社に本件発明の実施許諾をしていないことを意味するものとはいえないことも踏まえると、原告子会社が本件発明を実施しているものといえ、1審原告グループは、本件特許権の侵害が問題とされている平成29年7月から平成31年3月までの期間、持株会社である1審原告の管理及び指示の下で、グループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していたと評価することができる。

したがって、1審原告グループにおいては、本件特許権の侵害行為である被告サービスの提供がなかったならば利益が得られたであろう事情があるといえる。

そのうえで本件判決は、続けて以下のように述べ、原告の利益の源泉が子会社の活動に依存していること、原告はグループにおける利益を追求するために本件特許権について権利行使をしているといえること等から、特許権者(原告)に侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在するとして、102条2項の適用を認めました。

そして、1審原告の利益の源泉が子会社の事業活動に依存していること、1審原告は1審原告グループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものといえ、そのような立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、1審原告グループにおいて1審原告のほかに本件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、特許権者に侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在するものといえるから、特許法102条2項を適用することができるというべきである。

被告は、持株会社が特許権者であっても、事業会社も共有者として特許権者となる、専用実施権を設定する、又は独占的通常実施権を許諾することにより、事業会社自身の損害賠償請求が認められないとする不都合は回避可能であるから、持株会社に特許法102条2項の適用を認める必要はない旨を主張しました。

これに対し本件判決は、以下のように述べ、特許権者の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価することができる以上、被告の主張する事情は102条2項適用の妨げにならず、実施能力を有しないことにより逸失利益が存在しない等の事情は推定覆滅の問題として考えるとしています。

しかしながら、前記のとおり、本件においては1審原告の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価することができる以上、1審被告の上記主張に係る事情は特許法102条2項の適用の妨げにはなるといえず、実施能力を有しないことにより得べかりし利益が存在しない等の個別の事情から生じるところは、推定覆滅の問題として考えるのが相当である。

なお、原判決で否定された102条1項の適用について、本件判決は、102条1項に基づく算定をした場合に102条2項に基づき算定された損害額を超える損害額が認められることが立証されていないと指摘するのみで、102条1項の適用自体の可否については判断しませんでした。

コメント

複数の会社からなる企業グループにおいては、知的財産権の効率的な管理と利活用のため、グループ内の特定の会社に知的財産権を集中的に保有させ、管理させることがあります。その会社は、知財管理に特化した知財管理会社である場合もあれば、親会社である場合もあります。また、親会社で創出された特許発明を子会社が実施し、親会社は実施していないというケースもあり得ます。

こうした場合において、第三者による特許権侵害があって特許権者である知財管理会社や親会社が原告となったとき、当該原告がその特許発明を実施しておらずグループ中の別の会社が実施していたことから102条2項による損害賠償を求めることができないとすると、損害回復が十分になされないのではないかという問題が考えられます。

この点について、グループ中の事業を行わない知財管理会社による特許権行使に102条2項の適用を認めた裁判例として、上述した別件判決が既に存在します。別件判決の裁判長は、本件判決と同じ本多知成裁判官です。

これに対して本件は、親会社が特許権者であり原告となった事案です。子会社の事業に係る特許権を親会社が保有している例は、グループ内に知財管理に特化した会社を設ける例よりも多いのではないかと思われ、本件判決は実務上注目に値します。

もっとも、本件判決は、同じ本多知成裁判長による判決ということもあってか、別件判決と同様の論理構成を採用しています。

すなわち、本件判決の論理構成は、まず以下の①の判断をし、次いで②の判断をするというものであり、②の判断に至る前提として①に言及しているとみられます。

| ① | 持株会社である原告の管理及び指示の下で、グループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していたと評価することができる。したがって、原告グループにおいて、特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろう事情がある。 |

| ② | 原告の利益の源泉が子会社の事業活動に依存していること、原告はグループのために、独立して権利を行使することができる立場にあり、グループにおける利益を追求するために権利行使をしているということができ、原告のほかに本件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことを考慮すれば、特許権者において、特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する。 |

この論理構成を別件判決と比較すると、原告がグループ内において持株会社か知財管理会社かという違いと、本件の原告の利益の源泉が子会社の事業活動に依存していることの指摘が加わっている点を除けば、基本的に別件判決と同じといえます。

もっとも、どのような事実関係の下であれば102条2項の適用が可能となるのか、特に

・特許権者が純粋持株会社ではなく、自ら事業を行って利益も得ている親会社であるがその特許権に係る事業は行っていないケースはどうか

・子会社が完全子会社ではなく、親会社がその株式の100%を保有していないケースはどうか

といった点は別件判決と合わせて見ても明確になっていないところです。

これらのケースは、本件判決の直接の射程には含まれないとしても、直ちに102条2項の適用が否定されるとは即断できないように思われますが、さらなる事例と判断が蓄積し安定した規範が定着することが期待されます。

本記事に関するお問い合わせはこちらから。

(文責・神田雄)