知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、本年(令和5年)6月22日、職務発明について、会社の求めがあった場合に従業者との協議によって対価を支払うことにより特許を受ける権利を承継する旨の就業規則がある状況において、職務発明を会社が原始取得する旨の黙示の合意があったとは認められず、また、発明完成後に、特許を受ける権利の帰属を原始的に変更することはできないとの判決をしました。

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、本年(令和5年)6月22日、職務発明について、会社の求めがあった場合に従業者との協議によって対価を支払うことにより特許を受ける権利を承継する旨の就業規則がある状況において、職務発明を会社が原始取得する旨の黙示の合意があったとは認められず、また、発明完成後に、特許を受ける権利の帰属を原始的に変更することはできないとの判決をしました。

法解釈において特に目新しい判断事項はなく、また、結論もごく妥当なものと思われますが、この事案には、企業の職務発明の実務においてありがちな問題に関する教訓が含まれていると思われますので、紹介します。

ポイント

骨子

- (就業規則における「社員が自己の現在又は過去における職務に関連して発明、考案をした場合、会社の要求があれば、特許法、実用新案法、意匠法等により特許、登録を受ける権利又はその他の権利は、発明者及び会社が協議のうえ定めた額を会社が発明者である社員に支払うことにより、会社に譲渡又は継承されるものとする。」との規定からすると)平成30年5月頃、控訴人とその従業員との間には、職務発明について、控訴人の要求があるときに、控訴人が発明者である従業員に対し、協議して定めた額の金員を支払うことにより、特許を受ける権利が発明者から控訴人に移転する旨の合意があったものと認めるのが相当であり、控訴人とその従業員の間に、職務発明についての特許を受ける権利を、控訴人が原始取得する旨の合意があったと認めることはできない。

- 仮に(職務発明の原始取得を定めた)甲12規程が適法に制定されたものであったとしても、同規程制定前に生じたとされる本件各発明に係る特許を受ける権利の帰属を、原始的に変更することができるものではない。

判決概要

| 裁判所 | 知的財産高等裁判所第2部 |

|---|---|

| 判決言渡日 | 令和5年6月22日 |

| 事件番号 事件名 |

令和5年(ネ)第10030号 特許権移転登録手続請求控訴事件 |

| 原判決 | 大阪地判令和5年2月6日 令和4年(ワ)第1848号 |

| 裁判官 | 裁判長裁判官 本 多 知 成 裁判官 浅 井 憲 裁判官 勝 又 来未子 |

解説

職務発明とは

職務発明の意味

特許法は、以下の特許法35条1項において、「従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」を「職務発明」と定義しています。

(職務発明)

第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

この定義によれば、会社における場合の職務発明とは、以下の要件を満たす発明のことをいうことになります(以下、会社における職務発明を前提に解説します。)。

① 会社の役員または従業者によるものであること

② 性質上会社の業務範囲に属すること

③ 従業者の現在または過去の職務に属する行為によるものであること

職務発明の帰属

職務発明について会社が権利を持つのか、あるいは従業者が権利を持つのか、という点は、各国の法制度によって異なりますが、我が国の特許法は、発明をした従業者個人が権利を持つこととしています。

実は、この点を正面から規定した条文はないのですが、上記の特許法35条1項において、「使用者等」(会社)は職務発明にかかる特許権ついて通常実施権を持つこととされている、つまり、自身が特許権者になるわけではないとされていることや、特許要件に関する以下の特許法29条1項において、「発明をした者」が「特許を受けることができる」とされていることなどが根拠とされています。

(特許の要件)

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

(略)

使用者等の地位

このように、特許法の原則では、職務発明について権利を取得するのは従業者、つまり発明した個人とされているのですが、他方で、会社には、上述のとおり、「通常実施権」が認められます。

この通常実施権については、対価は生じないものと解されていますので、社内発明についての特許法の原則を整理すると、まずは発明者個人が権利者となり、会社は、非独占の1ライセンシーとして特許発明を無償で利用できる、という法律関係が想定されていることになります。

職務発明にかかる権利の使用者による取得

しかし、このような状態では、会社としては、おいそれと研究開発投資をすることができません。発明者個人が権利者で、会社は非独占的ライセンシーになるということは、発明者は、競合他社にライセンスを与えたり、あるいは、権利を競合他社に売却したりすることもできる、ということだからです。

そこで、会社としては、職務発明にかかる権利を取得したいと考えるわけですが、この点について、以下の特許法35条2項は、会社が権利を取得することをあらかじめ定めた社内規程や契約は、原則として無効になるものと定めています。

(職務発明)

第三十五条 (略)

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

(略)

そのため、会社としては、原則として従業者による発明について権利を取得する規定づくりや契約をすることができないことになるのですが、ここで重要なのが、上記規定の「その発明が職務発明である場合を除き」との文言です。つまり、特許法は、例外として、上述の職務発明の要件を満たすならば、会社が権利を取得することをあらかじめ定めても良いこととしているのです。

相当の利益とその算定

相当の利益とは

会社が従業者の発明を取得したときは、従業者は、以下の特許法35条4項に基づき、会社に対し、「相当の利益」を請求することができます。

(職務発明)

第三十五条 (略)

4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。

(略)

相当の利益に対応するものとして、平成27年の特許法改正以前は「相当の対価」の語が用いられていましたが、同改正時に、金銭以外の利益を与えることが認められるようになったのに伴って、「相当の利益」に改められました。そのため、ストックオプションや留学機会の付与など、経済的利益が伴うものであれば、金銭以外のものでも「相当の利益」に該当することになります。

相当の利益の定め

相当の利益について社内に算定基準を設ける場合には、以下の特許法35条5項により、基準策定時の協議の状況や、基準の開示の状況、相当の利益の内容決定における意見聴取の状況などを考慮して、不合理なものにならないようにしなければならないことが定められています。

(職務発明)

第三十五条 (略)

5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。

(略)

もっとも、どういった考え方で相当の利益の付与が不合理かどうか決まるのかは漠然としているため、以下の特許法35条6項により、経済産業大臣がガイドライン(指針)を定めることとしています。

(職務発明)

第三十五条 (略)

6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

(略)

この規定に基づいて定められた経済産業大臣の指針(「特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針」)は、こちらから参照することができます。

付与が不合理と認定された場合等の相当の利益

万が一、相当の利益の付与が不合理だと認められた場合には、以下の特許法35条7項により、相当の利益の内容は、発明によって会社が受けるべき利益の額や、発明に関する使用者の負担や貢献、発明者への処遇等を考慮して「定めなければならない」ものとされています。これは、相当の利益についての定めがない場合も同様です。

(職務発明)

第三十五条 (略)

7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

(略)

ここで、「定めなければならない」とはいっても、それを誰が定めるのか、という問題が生じます。この点、会社があらかじめ定めた規定は不合理とされているため、実務的には、裁判所が決める、ということになります。もちろん、論理的には訴訟外でも適用される規程ではあるのですが、実際上は、この規定は、訴訟になった場合に適用される規定といえるでしょう。

職務発明に関する特許法の改正と権利の取得形態の変化

職務発明に関する特許法の改正経緯

特許法の職務発明に関する規定については、これまでに、明治42年、大正10年、昭和34年の特許法大改正時のほか、平成16年と平成27年に法改正が行われています。

使用者帰属主義から発明者帰属主義へ

明治42年改正法は、我が国において初めて職務発明に関する規定を置いた特許法でした。当時の特許法は、使用者側、つまり、会社の場合では、雇用者である会社が職務発明についての権利を取得する制度を採用していました。こういった制度を「使用者帰属主義」といいます。

その後の大正10年の大改正では、発明者個人が職務発明にかかる権利を取得する「発明者帰属主義」が採用されました。これを前提に、使用者が発明者から権利を承継したときは「補償金」を支払うこととする制度が採用され、現在の制度の基本骨格が生まれました。

現行特許法における当初の制度

現行特許法が制定された昭和34年の大改正の際には、職務発明の範囲が拡大され、それまでの「補償金」が「相当の対価」とされるとともに、その額の決定における考慮要素が定められました。これは、基本的に、大正10年法を承継し、精緻化した制度であったといえます。

ピックアップ装置事件判決と平成16年改正

その後の2003年には、社内基準で支払われた相当の対価の額が客観的に計算される額に満たない場合には、発明者は、会社にその差額の支払いを求めることができるとの最高裁判決(最三判平成15年4月22日平成13年(受)第1256号「ピックアップ装置事件」)が現れました。

この判決によると、社内基準があり、かつ、それに沿ってきちんと支払いが行われていても、さらに発明者から裁判所基準で計算した相当の対価の支払いを求められる可能性があることになります。さらに平成16年には、その額として、主文で認容されただけでも200億円が認められた、いわゆる青色発光ダイオード事件の東京地裁判決があったため、非常に大きな問題になりました。

この問題に対応するため、政府は特許法の改正行い、現在の特許法35条5項及び7項に相当する規定を新設しました。これが平成16年改正法の大きなポイントのひとつとなっています。

上述のとおり、特許法35条5項は、相当の対価の支払いが不合理であってはならないと定め、同条7項は、同条5項で不合理と判断されたときは、裁判所基準による支払いが命じられることを定めたものですが、もともとピックアップ装置事件判決によって裁判所基準が常に適用され得ることとされていたことからすると、これらの規定は、相当の対価の支払いが不合理とされた場合に裁判所基準が適用されることよりも、不合理でない場合に、社内規程や契約による支払いが尊重されること、つまり、裁判所基準の適用が排斥され、発明者はそれ以上の請求をすることができないこととすることに意味がありました。これにより、会社は、特許法35条5項にしたがって不合理とされないようにすることにより、発明者への発明の対価の額の決定につき、会社の自治的判断を守ることができるようになったわけです。

平成27年改正による使用者原始取得制度の導入

直近で職務発明に関する改正が行われたのは、平成27年の法改正時です。同改正は、それまでの「相当の対価」を「相当の利益」に改め、発明者に金銭以外の利益を与えることとし、また、経済産業大臣が相当の利益の付与の不合理性に関するガイドラインを設けるべきことを規定しました。

また、同改正による他の大きな変更点として、以下の規定が特許法35条3項として新設され、使用者である会社が特許を受ける権利を原始取得することが可能になりました。

(職務発明)

第三十五条 (略)

3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

(略)

上述のとおり、我が国の特許法は、大正10年法において使用者帰属主義から発明者帰属主義に転換したため、会社が特許を受ける権利を取得するためには、契約や社内規程によって発明者から権利の承継を受けることが必要でした。平成27年改正は、大正10年の大改正以来必要とされてきた、承継による権利取得を不要にしたわけで、会社としては、特許を受ける権利が二重に譲渡され、取得することができなくなるといったリスクを回避することができるようになりました。

もっとも、この規定は、社内規程や契約などで一定の定めをした場合に会社が原始的に権利を取得することを認めたもので、かつての使用者帰属主義に回帰することを定めたものではありません。つまり、そういった定めがなければ、会社は、権利を取得するために、従来どおり発明者から承継を受けることが必要になり、また、原始取得をしたからといって、相当の利益の支払いを免れるわけでもありません。この意味において、この改正は、重要な改正ではあるものの、実務的に見て、関係者の日常的な利害に大きな変化を与えるものではなく、権利の取得のプロセスの簡略化と確実化を図ったものといえます。

職務発明にかかる権利の原始取得の要件

平成27年改正法により、会社が特許を受ける権利を原始取得するための要件は、上に引用した特許法35条3項にあるとおり、「契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき」とされています。要するに、発明を原始取得するためには、前もって、会社が権利を取得することを定めていることが求められているわけです。規定の形式としては、「契約」でも良いものとされていますが、一般的には、職務発明規程や就労規則などの社内規程で定められることが多いでしょう。

なお、「権利を取得させる」との文言について、「取得」には、原始取得のほか、承継取得も含まれるため、特許を受ける権利を会社が「承継」することの定めも、形式的には特許法35条3項にいう「権利を取得させる」定めに該当するようにも読めますが、原始取得と承継取得とは対立概念ですので、無理のある解釈になると思われます。

特許を受ける権利を有する者による移転登録請求

特許を受ける権利を有しない者による出願(冒認出願)や、共有にかかる特許を受ける権利について、その一部の者がした出願(共同出願違反)に対する特許があったときは、特許を受ける権利を有する者は、以下の特許法74条1項に基づき、その特許について、特許権の移転を求めることができます。

(特許権の移転の特例)

第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。

(略)

冒認出願については、上の条文が引用する特許法123条1項6号に以下の規定があり、「その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき」と定義されています。

(特許無効審判)

第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

(略)

二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。

(略)

六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。

(略)

また、共同出願違反については、特許法123条1項2号において、同法38条に違反してされた特許と定義されています。

(特許無効審判)

第百二十三条 (略)

二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。

(略)

特許法38条は、以下のとおりの規定で、共有にかかる特許を受ける権利について、発明者全員が共同で出願することを求めています。

(共同出願)

第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

特許を受ける権利の承継の対抗要件と企業内発明の漏洩

特許を受ける権利の承継の対抗要件

特許を受ける権利を取得した者が、第三者に対して権利を取得したことを第三者に対抗するためには、以下の特許法34条1項の規定により、特許出願をする必要があります。

第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。

(略)

同一の発明について特許を受ける権利が2人以上の者に承継された場合には、原則として、先に出願した者が優先することになります。

企業内発明の漏洩と特許を受ける権利の対抗問題

職務発明規程などで会社が社内発明に関する特許を受ける権利を承継によって取得することが定められている場合において、社内発明が社外に漏洩し、競合企業などが特許出願をしてしまった、という場合には、対抗要件の問題になることがあります。状況を整理してみましょう。

① 競合企業が単純に発明を盗み出した場合

この場合には、競合企業による出願は単なる冒認出願ですから、対抗関係の前提となる権利がなく、対抗問題を生じることはありません。社内の定めが承継取得ではなく、原始取得とされている場合には、発明者は特許を受ける権利を有しておらず、競合企業が発明者から権利を取得する余地がないため、たとえ、発明者から発明を知得したとしても、冒認出願となり、対抗問題を生じることはありません。

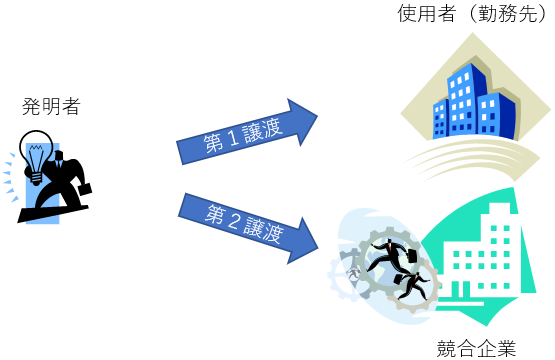

② 特許を受ける権利の二重譲渡の関係が生じる場合

これに該当するのは、社内に承継取得の定めしかない場合において、発明者自身が発明を持ち出し、競合企業から出願したときです。この場合は、まず勤務先の会社が職務発明規程等の定めに基づいて権利を承継し(第1譲渡)、その後、競合企業が、出願の前提として、発明者から特許を受ける権利を承継したことになるため(第2譲渡)、勤務先の会社と持ち出し先の会社の両者に権利が承継された二重譲渡の状態となり、対抗要件で両者の優先関係を決定する必要が生じます。具体的には、上記の特許法34条1項により、特許出願の先後でいずれが権利を保有することになるかが決まることになります。

なお、対抗関係で劣後する場合においても、対抗関係で優先する側が「背信的悪意者」に該当する場合には、特許法34条1項にいう「第三者」に該当せず、後の出願人は特許出願をしていなくても自らの特許を受ける権利を対抗できる、とした裁判例もあります(知財高判平成22年2月24日平成21年(ネ)第10017号「バリ取りホルダー事件」)。これは、不動産の二重譲渡における判例(最判昭和43年8月2日昭和42年(オ)第564号民集22巻8号1571頁等)の考え方を特許を受ける権利の二重譲渡にあてはめたものです。

特許を受ける権利の対抗関係と移転登録請求

上記各場合における特許法34条1項の適用を考えると、まず、上記①の場合には、特許を受ける権利を有しない者による出願となるため、発明者から特許を受ける権利を取得した会社は、同条項に基づく移転登録請求をすることができます。

他方、②の場合には、二重譲渡の関係になりますので、第2譲受人が先に出願した場合、第1譲受人は自ら権利を承継したことを第2譲受人に対抗することができず、原則として、移転登録請求をすることができません。その例外として、第2譲受人が背信的悪意者であったときは、特許法34条1項の「第三者」にあたらないため、第1譲受人は、出願しなくても特許を受ける権利の承継を対抗することができるため、移転登録請求をすることができることになります。

事案の概要

事実関係

本件は、原告が、被告に対し、被告が保有する3件の特許について、特許法74条1項に基づく移転登録を求めた事案です。被告は、平成24年5月から平成30年10月まで原告の従業員であった者が設立し、代表者を務める会社で、原告は、被告の各特許は、被告代表者が原告在職中に完成した発明にかかるもので、原告は、社内規程(「甲12規程」)の定めに基づき、特許を受ける権利を取得していたと主張していました。

原告の就業規則には、上記規程とは別に、職務発明にかかる特許を受ける権利ついて、「会社の要求があれば」「発明者及び会社が協議のうえ定めた額を会社が発明者である社員に支払うことにより」「会社に譲渡又は継承されるものとする。」との規定もありました。

原審における争点と判決の要旨

原審の審理において、原告は、当初、甲12規程は平成26年1月1日に作成されたものと主張していましたが、平成27年改正を意識した「相当の利益」、「取得」といった文言が用いられていることを指摘されると、甲12規程は平成30年に施行され、平成26年1月1日から遡及的に適用されることとされたものであると主張を変遷させました。

こういった不自然な主張があったことや、甲12規程に遡及適用に関する文言もないこと、原告と被告代表者間に特許を受ける権利の帰属に関する協議等が行われておらず、むしろ、被告が権利者であることを前提とした行動が見られること等から、原判決は、に甲12規程が適法に制定されたとは認められないと述べ、結論として、原告が特許を受ける権利を取得したとは認められず、また仮に承継取得したとしても、承継の事実を被告に対抗できないとし、原告の請求を棄却しました。原審の審理では、発明の完成時期が、被告代表者の原告退職の前か後かも争点になっていたようですが、判決は、この点について判断することなく、原告の請求を棄却しています。

控訴審(本判決)の争点

控訴審での主な争点は、原告と被告代表者との間に、本件各発明についての特許を受ける権利を控訴人に原始取得させる旨の黙示の合意が存在したか、という点にありました。この主張は、原審の審理でも、審理終結間際に原告が提出したようですが、原判決は、この主張は、時期に遅れた攻撃防御方法に該当するほか、明示の合意として上記就業規則の定めがある中で、会社との協議も、相当の対価の支払いもない状況において、黙示の合意が成立する余地はなく、主張自体失当であるとして排斥していました。

判旨

判決は、以下のとおり、原告社内では、「控訴人の要求があるときに、控訴人が発明者である従業員に対し、協議して定めた額の金員を支払うことにより、特許を受ける権利が発明者から控訴人に移転する旨の合意があったものと認めるのが相当」と述べ、原告の主張を排斥しました。

(就業規則における「社員が自己の現在又は過去における職務に関連して発明、考案をした場合、会社の要求があれば、特許法、実用新案法、意匠法等により特許、登録を受ける権利又はその他の権利は、発明者及び会社が協議のうえ定めた額を会社が発明者である社員に支払うことにより、会社に譲渡又は継承されるものとする。」との規定からすると)平成30年5月頃、控訴人とその従業員との間には、職務発明について、控訴人の要求があるときに、控訴人が発明者である従業員に対し、協議して定めた額の金員を支払うことにより、特許を受ける権利が発明者から控訴人に移転する旨の合意があったものと認めるのが相当であり、控訴人とその従業員の間に、職務発明についての特許を受ける権利を、控訴人が原始取得する旨の合意があったと認めることはできない。

また、判決は、以下のとおり、仮に、原始取得の遡及適用を定めた甲12規程が適法に制定されていたとしても、そもそも、事後に、特許を受ける権利の帰属を原始的に変更することはできないとも述べました。

仮に甲12規程が適法に制定されたものであったとしても、同規程制定前に生じたとされる本件各発明に係る特許を受ける権利の帰属を、原始的に変更することができるものではない。

結論として、判決は、控訴を棄却しました。

コメント

事案の内容に照らし、本判決は、結論において、特段の疑義のないものと思われますし、法解釈において何か目新しいところがあるわけではありませんが、本判決は、企業の職務発明を巡る実務においてありがちな問題につき、教訓を見出すことのできる判決であるとも思われます。本判決に見られるような問題、つまり、原始取得制度などの法改正に対応していない古い職務発明規程が残され、また、発明の取得について、会社の「求め」や何らかの決定といった会社のアクションや、会社と従業者の協議、対価の支払いといった付加的な要件が付されている例は、平成16年改正から20年を経た現在でもときおり見受けられるからです。

承継取得を定めた規定は、どうしても二重譲渡のリスクが伴いますし、さらに権利取得に付加的な要件が加えられると、その要件が充足されない限り、そもそも会社が権利を取得することもできません。他社との共同開発の事案で、共同発明が生じた場合、双方の会社が承継取得の規定しか有していないと、いずれかの発明者が、相手方企業における発明の取得に同意しない場合、相手方企業は自社の発明者から発明を取得できないという事態も生じかねません(特許法33条3項)。

また、本判決も述べるとおり、事後的に原始取得をすることはできないため、仮に「承継」との文言が「取得」との文言に改訂されていたとしても、発明完成後に充足すべき要件が規定されていると原始取得と矛盾するため、承継取得を定めた趣旨と解釈される恐れもあります。

他方、承継取得と比較して、原始取得について不利益な点があるとすれば、相当の利益のうち、最初に支払われる部分が承継取得の場合譲渡所得となるのに対し、原始取得では雑所得となるため、発明者が支払う所得税率が不利になるといったことくらいですが、多くの企業の規定では、最初の支払額は大きくはないため、税率の変化に伴う影響は限定的です。

一般的には、職務発明規程の中でも関心が高いのは、相当の利益に関する規定であるところ、相当の利益に関する規定は、上述のとおり、従業者との協議の状況その他の状況が最終的な不合理性判断で考慮されるため、改訂に手間を要することから、職務発明規程の改訂は非常に負荷の高い作業であると思われがちです。

しかし、相当の利益に関する規定と並んで、あるいはそれ以上に重要なのは、権利取得に関する規定です。権利取得ができなければ、そもそも開発投資が無駄になりかねないのですから、相当の利益どころの問題ではありません。そのため、適切な権利取得規定を置くことは非常に重要であるといえます。

しかも、権利取得規定の整備にあたっては、相当の利益の規定の整備におけるような負荷はありません。通常の社内規定の整備手続を踏み、社内で周知するとともに運用すれば足ります。

このように、非常に重要である割に、整備の負荷はあまり高くないのが権利取得規定です。権利取得規定についてこれまできちんとした検討をする機会がなかった企業におかれては、確実な権利取得のため、規定内容を見返し、原始取得に対応しているか、また、権利取得のために不必要な要件が付加されていないか、確認することが望まれます。

本記事に関するお問い合わせはこちらから。

(文責・飯島)