知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和2年2月20日、後掲の被告表示1及び2をウェブサイト上で表示した被告の行為について、一審原告Xのパブリシティ権侵害を認める一方で、差止めの必要性を否定し、またパブリシティ権侵害に基づく使用料相当損害に係る損害額につき100万円の限度でのみ認めた第一審の判断を維持する判決を下しました。

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和2年2月20日、後掲の被告表示1及び2をウェブサイト上で表示した被告の行為について、一審原告Xのパブリシティ権侵害を認める一方で、差止めの必要性を否定し、またパブリシティ権侵害に基づく使用料相当損害に係る損害額につき100万円の限度でのみ認めた第一審の判断を維持する判決を下しました。

事実関係は複雑ですが、本稿の解説と併せて読むことでパブリシティ権に関して一通りの理解を得られる良い事例であるため、ご紹介します。

ポイント

骨子

- 本件事案は,長期間にわたり契約関係にあった当事者が,必ずしも明確に定めてこなかった事柄が問題となり,それが原因となってパブリシティ侵害行為……として損害賠償等が請求されている,というものである。そうすると,権利侵害の成否や損害額の算定の判断に当たっても,契約関係にない権利者と侵害被疑者との間の訴訟におけるものとは異なり,契約関係にあった当時の事情を踏まえた合理的な意思解釈が必要とされる。

- 一審原告Xにパブリシティ権が成立し,かつ,一審被告が,これを利用する目的を有していたと認められることは原判決が説示するとおりである。一審被告は,写真の認知度に基づく調査において一審原告Xの認知度が極めて低かったとか,被告表示1~4を削除した後も,一審被告の売上に変化はないなどと主張するが,写真の認知度に基づく調査のみに基づいて,一審原告Xの知名度を論ずるのは相当とはいえないし,一審被告の売上の変化という「結果」によって,一審被告の「目的」を論ずるのも相当とはいえず,これらの主張は,いずれも採用することはできない。

- 一審原告Xの肖像等が顧客誘引力を有し同人にはパブリシティ権が認められるとしても,それらは,いわゆる超一流のファッションデザイナー……のものと同列ではないし,パブリシティ権の形成に当たって一審被告がライセンシーとして寄与してきたという経緯を考慮すべきである。

- 一審原告らは,一審原告Xのパブリシティ権の価値が高く,その侵害による損害が大きい旨の主張を裏付けるため,過去の裁判例及び文献の記載を多数援用する……。しかしながら,過去においてパブリシティ権の価値が検討された事案の多くは,きわめて知名度が高い権利者(その多くは,知名度の高さが「公知の事実」に近いような芸能人,運動選手等である。)の名称及び肖像等が有する顧客誘引力を,その知名度の形成に寄与していない他者が利用した事案であるから,これらの事案を通じて形成された法理論及びマーケティング理論並びに個別の事案における裁判所の判断は,本件にそのまま適用できるものではない。

判決概要

| 裁判所 | 知的財産高等裁判所第3部 |

|---|---|

| 判決言渡日 | 令和2年2月20日 |

| 事件番号 | 平成31年(ネ)第10033号 パブリシティ権侵害等差止等・著作権侵害差止等請求控訴事件 |

| 被告表示 |

【被告表示1】 【被告表示2】 ジル・スチュアート氏の肖像写真(省略) 【被告表示3~5】 省略 |

| 当事者 |

【控訴人・被控訴人(一審原告会社)】 ファッションデザイナーであるジル・スチュアート氏のマネジメント会社(日本を含むアジアにおいて,同氏の肖像等に係るパブリシティ権の管理委託を受けており,同氏の肖像等の商業的利用につき,独占的利用権及び許諾権を有している) 【被控訴人・控訴人(一審被告)】 ジル・スチュアート・ブランドに係る商標権者で、日本において同ブランド事業を展開している事業会社 |

| 裁判官 | 裁判長裁判官 鶴岡 稔彦 裁判官 上田 卓哉 裁判官 石神 有吾 |

解説

パブリシティ権

パブリシティ権とは

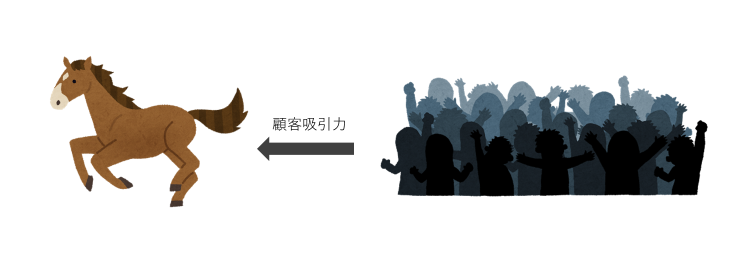

パブリシティ権とは、氏名、肖像等(以下「肖像等」といいます。)が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利をいいます(最判平成24年2月2日民集66巻2号89頁[ピンクレディー事件] 参照)。

すなわち、芸能人、タレント、アイドル、歌手、俳優、女優、プロスポーツ選手といった有名人等にみられるように、時として、人の肖像等は、商品等に付され又は商品等の広告に利用されることにより、当該商品等の販売を促進する効力、すなわち「顧客吸引力」を有する場合があります。

このような顧客吸引力を排他的に利用する権利を、パブリシティ権と呼びます。

なお、ここにいう「肖像等」は、本人の人物識別情報を広く含む概念です。

そのため、本名や顔写真(氏名や肖像)等はもちろん、サイン、署名、声、ペンネーム、芸名を含み、またグループ名も特定の自然人らを容易に想起できる場合には、これに含まれるとされています*1。

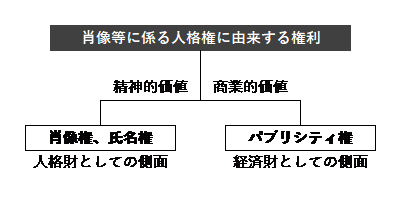

法的性質

パブリシティ権の法的性質については、従来、大別して2つの考え方がありました*2。

| 人格権説 | 商業的価値が人格に由来することに着目して、パブリシティ権を人格権に由来するものとして構成する見解 |

|---|---|

| 財産権説 | 顧客吸引力という商業的価値そのものに着目して、パブリシティ権を物権類似の財産権として構成する見解 |

その後、上記ピンクレディー事件判決において、最高裁が下記のとおり判示したことから(下線部は筆者による)、現在では、パブリシティ権は人格権に由来する権利であると解されています。

人の氏名,肖像等(以下,併せて「肖像等」という。)は,個人の人格の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有すると解される……。そして,肖像等は,商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから,上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。

肖像権及び氏名権との違い

パブリシティ権と似た権利としては、肖像権や氏名権があります。

これらはいずれも肖像等を保護する権利ですが、パブリシティ権は肖像等の商業的価値から生じる財産的利益を保護するものであるのに対して、肖像権及び氏名権は肖像等の精神的価値から生じる人格的利益を保護するものと説明されています*3。

物のパブリシティ権

自然人以外であっても、例えば、著名な競走馬の写真や名称は、有名人等と同様に、顧客吸引力を有することがあり得ます。

このような物に生じる顧客吸引力は、パブリシティ権によって保護されるでしょうか。換言すれば、「物のパブリシティ権」は認められるでしょうか。

この点について、ギャロップレーサー事件判決(最判平成16年2月13日民集58巻2号311頁) は、次のとおり判示して、これを否定しました。

上記各法律の趣旨,目的にかんがみると,競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても,物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき,法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは相当ではなく,また,競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の成否については,違法とされる行為の範囲,態様等が法令等により明確になっているとはいえない現時点において,これを肯定することはできないものというべきである。

前述のとおり、パブリシティ権は人格権に由来する権利です。そして、人格権は、自然人に認められるものであり、物や法人には認められません。

そうである以上、物のパブリシティ権は否定すると解するのが、パブリシティ権の法的性質とも整合的であるといえます。

なお、ギャロップレーサー事件判決は、「物のパブリシティ権」は否定したものの、さらに進んで、物の名称等の無断使用につき不法行為の成立等が認められる可能性までも否定したものではありません*4。

そのため、「物のパブリシティ権」そのものが否定されても、請求者に生じる営業上の利益の侵害の程度や、無断使用者の目的の詐害性等に照らして、物の名称等の利用が、社会通念上自由競争の範囲を逸脱するレベルで悪質なものといえる場合には、不法行為が成立すると考えられます*5。

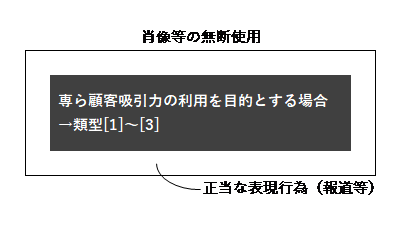

パブリシティ権侵害の要件

人の肖像等につきパブリシティ権が成立する場合において、その無断使用が全てパブリシティ権侵害となってしまうのであれば、例えば、有名人に関する報道といった正当な表現行為までも制約を受けてしまいます。

そこで、パブリシティ権侵害の要件について、前記ピンクレディー事件は、次のとおり判示し、パブリシティ権侵害が成立する場合を限定しました(下線部は筆者による)。

肖像等を無断で使用する行為は,〔1〕肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,〔2〕商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,〔3〕肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当である。

すなわち、パブリシティ権侵害が認められるのは、肖像等を無断で使用する行為が「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」です。

そして、その例示として、上記[1](金築補足意見によれば、ブロマイドやグラビア写真等)、[2](金築補足意見によれば、いわゆるキャラクター商品等)及び[3]の類型が挙げられています。

なお、「専ら」との文言は、過度に厳格に解するべきではなく(金築補足意見)、”only”や ”exclusive”(100%)に限られず、”mainly”(80~90%)の意味を含み得るとされています*6。

パブリシティ権侵害の救済方法

パブリシティ権を有する本人*7は、パブリシティ権侵害に対し、次の各方法をとることができます。

| 差止請求 | パブリシティ権は顧客吸引力を「排他的」に利用する権利であることから、他社を排除するための請求として、侵害行為の差止めを請求することができます。 なお、著作権法112条2項の類推適用により、廃棄請求権も認められると解されています。 |

|---|---|

| 損害賠償請求 | 不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)が認められます。 損害額の算定においては、著作権法上の損害額の推定規定(著作権法114条)が類推適用され得ます。ただし、常に類推適用が認められるというわけではなく、本判決のように類推適用が否定される場合もあります。 なお、慰謝料請求(民法710条)については、これを肯定する裁判例もあるものの(東京地判平成20年12月24日判タ1298号204頁等)、肖像等の商業的価値から生じる財産的利益を保護するというパブリシティ権の性質に鑑みれば、これを否定すると考えるのが合理的でしょう(東京地判平成25年4月26日判タ1416号276頁等)。 |

他方、パブリシティ権の利用許諾を受けた者(ライセンシー)*8には、固有の差止請求権は認められません。

もっとも、損害賠償については、相手方の行為が債権侵害として不法行為を構成する場合には、固有の請求権が認められるとされています。具体的には、利用許諾が独占的なものである場合には、相手方に債権侵害としての故意が認められる限り、ライセンシーに固有の損害賠償請求権が認められるといえます。

事案の概要

ジル・スチュアート氏(一審原告X)は世界的に有名なファッションデザイナーであり、一審原告会社はそのマネジメント会社として、一審原告Xの肖像等に係るパブリシティ権の管理委託を受けており,一審原告Xの肖像等の商業的利用につき,独占的利用権及び許諾権を有していました。

他方、一審被告は、ジル・スチュアート・ブランドに係る商標権者であり(そのため、一審被告は、保有するジル・スチュアート・ブランドに係る商標を商標として使用することができ、この点については一審原被告間で争いはありません)、日本において同ブランド事業を展開していました。

両社は、下記【主な時系列】記載のとおり、平成9年から平成25年までの間、ジル・スチュアート・ブランドを用いた事業のための契約関係にありましたが、一審被告は、契約関係の解消後も、被告ウェブサイト上で被告表示1~4(うち、被告表示1はジル・スチュアート氏の氏名、被告表示2は同氏の肖像写真。本稿冒頭参照。)を表示し、被告表示5を被告商品に付していました。

そこで、一審原告X及び一審原告会社が、

① 被告表示1及び2を被告ウェブサイト上に表示する行為(以下「本件行為」といいます。)が一審原告Xのパブリシティ権を侵害すること

② 被告表示1~4を被告ウェブサイト上に表示する行為又は被告表示5を被告商品に付す行為が品質等誤認惹起行為に該当すること

などを主張して、その差止めや損害賠償等を求めました(ただし、被告は、第一審の第1回口頭弁論期日において、被告表示2~5の表示の差止めを求める部分に係る請求を認諾しています)。

第一審は一審原告らの請求を一部認容したため、一審原告会社及び一審被告はこれに控訴しました(一審原告Xは敗訴部分につき控訴せず)。

なお、被告各表示の素材は、原被告間の契約関係に基づいて、一審原告らが一審被告に対して提供したものでしたが、その使用の目的、態様、期間等については、明確な取決めはありませんでした。

【主な時系列】

| 平成9年 |

|

|---|---|

| 平成14年 |

|

| 平成17年 |

|

| 平成19年 |

|

| 平成25年 |

|

判旨

本判決は、パブリシティ権侵害及び品質等誤認惹起行為が問題となった第1事件と、著作権侵害が問題となった第2事件とを含むものですが、本稿では、前者の第1事件のみを取扱います。

また、第1事件は、下表のとおり、争点1-1から争点8までが争点となっていますが、本稿では、争点1-1、争点1-2、争点4及び争点5(下線部)のみを取り上げます。

【第1事件の争点】

| パブリシティ権 |

② 一審原告らによる同意,承諾の有無(争点1-2) |

|---|---|

| 品質等誤認惹起行為 (不正競争防止法) |

|

| 共通 |

② 差止めの可否及び必要性(争点4) ③ 被告の故意,過失の有無(争点5) ④ 原告らの損害及び損害額(争点6) ⑤ 謝罪広告又は訂正広告の要否(争点7) ⑥ 誤認防止表示の要否(争点8) |

基本的な観点

まず、裁判所は、原被告らが従前取引関係にあったことを踏まえて、権利侵害の成否(争点1-1及び争点1-2)や損害額の算定(争点6)の判断にあたっての基本的な観点について、以下のとおり、当時の事情を踏まえた合理的意思解釈が必要となることを確認しました。

本件事案は,長期間にわたり契約関係にあった当事者が,必ずしも明確に定めてこなかった事柄が問題となり,それが原因となってパブリシティ侵害行為,著作権侵害行為及び不正競争行為(いずれも法的性質としては不法行為)として損害賠償等が請求されている,というものである。そうすると,権利侵害の成否や損害額の算定の判断に当たっても,契約関係にない権利者と侵害被疑者との間の訴訟におけるものとは異なり,契約関係にあった当時の事情を踏まえた合理的な意思解釈が必要とされる。

争点1-1(パブリシティ権侵害の有無)

裁判所は、一審被告の調査によれば一審原告Xの認知度が低かったこと、被告ウェブサイトから被告各表示の削除した後も売上に変化がなかったことといった一審被告の主張につきパブリシティ権侵害を否定すべき理由とはならないとし、本件行為が、一審原告Xのパブリシティ権を侵害することを認定しました。

一審原告Xにパブリシティ権が成立し,かつ,一審被告が,これを利用する目的を有していたと認められることは原判決が説示するとおりである。一審被告は,写真の認知度に基づく調査において一審原告Xの認知度が極めて低かったとか,被告表示1~4を削除した後も,一審被告の売上に変化はないなどと主張するが,写真の認知度に基づく調査のみに基づいて,一審原告Xの知名度を論ずるのは相当とはいえないし,一審被告の売上の変化という「結果」によって,一審被告の「目的」を論ずるのも相当とはいえず,これらの主張は,いずれも採用することはできない。

なお、争点1-1について、第一審では、本判決に比して詳細な事実認定の下、パブリシティ権侵害を肯定していました。

※ 一審判決の判示(一審原告Xにパブリシティ権が成立すること)

原告ジルの肖像等は,被告商品を含むファッション関係の商品について,その販売等を促進する顧客吸引力を有するものと認められる。

したがって,原告ジルは,これらの商品に関し,その顧客吸引力を排他的に利用する権利であるパブリシティ権を有する。※ 一審判決の判示(一審原告Xのパブリシティ権を侵害すること)

被告ウェブサイト上においては被告商品の紹介及び販売等がされていたのであるから,被告ウェブサイトの目的が,被告商品を宣伝広告し,その販売を促進することにあるのは明らかである。

そして,被告表示1及び2は,被告ウェブサイトの一部であるCONCEPTページに,被告表示3及び4とともに表示されていたものであって,同ページ自体は原告ジル個人の肖像等や言動,経歴等を紹介する内容を主とするものではあるものの,他のウェブページと一体となって,本件ブランドのイメージを向上させ,ひいては,被告商品の宣伝広告や販売促進を企図するものであるということができる。

そうすると,被告は,被告ウェブサイトにおいて,専ら原告ジルの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的として,被告表示1及び2を被告商品の広告に使用していたと認めるのが相当である。

争点1-2(同意又は承諾の有無)

次に、一審被告が、一審被告による被告各表示の被告ウェブサイト上での使用に対して一審原告らが同意又は承諾していたと主張していたため、裁判所は、この主張について、①平成25年の修正サービス契約の解除前と、②解除後に分けて、次のとおり判断しました。

すなわち、①当該解除前について、裁判所は、被告各表示の利用目的に宣伝広告が含まれていなかったと考えることは不自然であること、及び、被告ウェブサイトの開設及び内容につき一審原告らが一審被告から説明を受けていたことを理由に、一審原告らの同意又は承諾の存在を認めました。

一審原告らによる同意,承諾が認められることは原判決を引用して説示したとおりである。既に認定した事実関係によれば,被告表示1~4を利用する目的に,被告商品の広告宣伝が全く含まれていなかったと考えるのは不自然であるし,Aが,被告ウェブサイトの開設及びその内容について一審被告から説明を受けていたことは原判決が認定しているとおりなのであるから,一審原告らは,被告表示1及び2の被告ウェブサイトへの掲載について,少なくとも黙示的に承諾していたものというべきであり,一審原告会社の主張は,いずれも失当である。

なお、この点について、第一審の判示は次のとおりです。

※ 一審判決の判示(同意又は承諾があること)

原告ジルの肖像写真,経歴,コメントなどを選定し被告に使用するように積極的に慫慂したのは原告側であり,原告らは,被告が提供した原告ジルの肖像写真等が被告商品の宣伝広告に利用されることを十分に認識し,これを承諾していたというべきである。そして,甲は被告ウェブサイトの開設及びその内容について事前に被告側から説明を受けていたのであるから,被告表示1及び2を被告ウェブサイトに掲載することについても承諾していたものと認めるのが相当である。

これに対して、②当該解除後については、裁判所は、当該解除後に一審原告らから異議の申立てがなかったことから直ちに一審原告らによる同意又は承諾を推認することはできないと述べ、被告の主張は失当であるとしました。

一審原告らによる同意,承諾が認められないことは原判決を引用して説示したとおりである。一審被告は,本件解除後,一審原告らが被告表示1~4の使用について異議を申し立てなかったことを強調しているが,この事実から直ちに一審原告らの同意,承諾を推認することはできず,一審被告の主張は失当である。

なお、この点につき第一審は、下記のとおり、本判決よりも詳細にその当否を検討し、被告の主張を否定しています。

※ 一審判決の判示(同意又は承諾がないこと)

被告表示2が原告ジル個人の肖像写真であり,事業に利用されるものとはいえ,協力関係や取引関係にない相手に対してもその使用を無限定に許諾するとは考えにくい性質のものであることも考え併せると,原告らは,原告らと被告が本件ブランド事業を協力して推進していることを前提にして,その期間において原告ジルの肖像写真等の使用を許諾したもの,すなわち,当事者の合理的意思解釈としては,その許諾期間を原告らと被告との協力関係又は取引関係が解消されるまでとする旨の黙示の合意があったと認めるのが相当である。

前記認定のとおり,原告らと被告との間の修正サービス契約は,本件解除により平成25年2月26日をもって終了し,原告側と被告との取引関係は解消され,両者間の信頼関係も損なわれるに至っていたのであるから,被告表示1及び2の使用許諾も本件解除により終了したものというべきである。

結論として、裁判所は、本件行為について、①修正サービス契約の解除前につきパブリシティ権侵害を否定し、②解除後につきパブリシティ権侵害を肯定しました。

争点4(差止めの可否及び必要性)

続けて、裁判所は、被告各表示の差止めについて、被告表示2~4の消費者の購買行動に対する影響力が限定的であること、及び、一審被告にとって被告各表示を利用する実益が乏しいことを理由に、差止めの必要性を否定しました。

ここで、一審被告は提訴後に被告各表示の使用を停止していたため、ここにいう「差止めの必要性」は、「一審被告が被告各表示の使用を再開するおそれがあるか否か」を検討内容とするものです。

一審原告会社は,被告各表示の使用を再開しない旨の一審被告の誓約書等は提出されていないこと,被告各表示はウェブサイトの電子情報にすぎないから使用の再開はきわめて容易であることを考慮すれば,被告各表示の差止めの必要性がある旨主張する。

しかしながら,原判決が摘示した事情に加えて,被告表示5が消費者の購買行動に対する影響力は限定的であるとのアンケート調査結果……や,被告表示2~4の影響力も同様に考えられることからすれば,一審被告にとって,被告表示1~5を利用することには実益が乏しいと考えられることも踏まえると,一審原告会社の指摘する事実は,差止めの必要性は認められない旨の原判決の判断を左右するものではない。

したがって,一審原告会社の上記主張は採用することができない。

なお、上記判示は、パブリシティ権侵害に基づく差止めではなく、品質等誤認惹起行為を理由とした不正競争防止法3条に基づく差止めに関するものです。

というのも、本件において、上記「被告各表示」のうち被告表示3~5の使用については、品質等誤認惹起行為が問題とされるのみであって、パブリシティ権侵害は問題とされておらず、また、パブリシティ権侵害に基づく差止めは、パブリシティ権が帰属する自然人のみが請求することができると解されており、現に、第一審でも、次のとおり、一審原告会社は固有の差止請求権を有しないと判示されているためです。

※ 一審判決の判示(一審原告会社がパブリシティ権に基づく差止請求権を有しないこと)

パブリシティ権は人格権に由来する権利であるから(最高裁平成21年(受)第2056号同24年2月2日第一小法廷判決・民集66巻2号89頁参照),原告ジルの肖像等の商業的利用につき独占的利用権及び許諾権を有しているにすぎない原告会社は固有の差止請求権を有しない。

したがって,原告会社が原告ジルのパブリシティ権に基づき被告ウェブサイト等への被告表示1の表示の差止請求は理由がない。

争点6(損害額)

さらに、裁判所は、損害のうち、パブリシティ権侵害に基づく使用料相当損害について、一審原告Xの名声が、日本国内ではそれなりに高いものの、世界的なものではないこと、及び、その日本国内での名声の形成に当たっては、一審被告の寄与が相当程度に大きかったことを認定しました。

それを踏まえて、裁判所は、次のとおり、上記のような事情を、パブリシティ権侵害に基づく使用料相当損害に係る損害額の算定にあたっても考慮すべきであると説示しました。

一審原告Xの肖像等が顧客誘引力を有し同人にはパブリシティ権が認められるとしても,それらは,いわゆる超一流のファッションデザイナー……のものと同列ではないし,パブリシティ権の形成に当たって一審被告がライセンシーとして寄与してきたという経緯を考慮すべきである。

他方、過去の裁判例等では、パブリシティ権侵害による損害は大きなものとされているとの一審被告の主張については、裁判所は、パブリシティ権を有する人物の知名度の差異や、侵害者によるその知名度の形成に対する貢献の有無といった観点から、過去の裁判例等を本件に適用できるものではないと述べ、これを排斥しました。

一審原告らは,一審原告Xのパブリシティ権の価値が高く,その侵害による損害が大きい旨の主張を裏付けるため,過去の裁判例及び文献の記載を多数援用する……。しかしながら,過去においてパブリシティ権の価値が検討された事案の多くは,きわめて知名度が高い権利者(その多くは,知名度の高さが「公知の事実」に近いような芸能人,運動選手等である。)の名称及び肖像等が有する顧客誘引力を,その知名度の形成に寄与していない他者が利用した事案であるから,これらの事案を通じて形成された法理論及びマーケティング理論並びに個別の事案における裁判所の判断は,本件にそのまま適用できるものではない。

そして、裁判所は、下記のとおり、パブリシティ権侵害に基づく使用料相当損害に係る損害額につき100万円 とした第一審の判断を肯定しました。

もっとも,一審原告Xの我が国における認知度は,それなりに高いことからすると,その形成に当たって一審被告の貢献が大きいことを考慮しても,パブリシティ権侵害に対する損害賠償の額を余りに少額とすることもまた相当ではないというべきである。

……一審原告Xのパブリシティ侵害によって生じた使用料相当損害の額は,原判決が説示するとおり,100万円と評価するのが相当であって,これに反する一審原告会社及び一審被告の主張は,いずれも採用することができない。

なお、第一審は、次のとおり判示し、本件には著作権法114条3項が類推適用されないと判断しています。

※ 一審判決の判示(本件における損害額の算定について著作権法114条3項が類推適用されないこと)

原告らは,被告による被告表示1及び2の使用により,使用料相当の損害を被ったと主張し,使用料相当損害額の算定方法としては,著作権法114条3項の類推適用により,売上高に相当な実施料率を乗じる方法によることが相当であると主張する。

しかし,前記判示のとおり,本件は,被告らが原告に無断で個々の商品に原告ジルの肖像等を表示するなどして被告商品を販売したという事案ではなく,原告らが,修正サービス契約の終了までの間は,被告表示1及び2を被告ウェブサイトに掲載して使用することを許諾していたものの,同許諾は修正サービス契約の終了(平成25年2月26日)とともに終了したため,同日以降も同各表示の掲載を継続したことについてパブリシティ権侵害が成立するという事案である。

本件事案のかかる事実関係の下においては,被告表示1及び2の使用許諾終了後の使用による損害を算定するに当たっては,同使用許諾の終了以前の状況,すなわち,原告らと被告との間の取引状況,原告ジルの肖像等の使用の対価の有無及びその額,被告表示1及び2の使用態様,それによる被告の得た経済的な利益の有無及びその額等を総合的に考慮して,損害額を検討するべきであり,売上高に相当な実施料率を乗じる方法により使用料相当損害額を算定することは相当ではない。

続けて、本判決では、積極的損害(侵害調査費用、執行費用及び消費者アンケート調査費用・評価報告費用)及び弁護士報酬相当額についても、第一審の判断が維持されています。

コメント

本判決は、基本的に第一審の判断を維持するものですが、パブリシティ権侵害につき他の事案を検討するにあたっても参考になる論点を複数含んでいます。

特に、被告表示1~4を削除しても売上に変化がなかったこと、一審原告Xの知名度が他のパブリシティ権侵害が問題となった先例と比べて低かったこと、一審原告Xの知名度の形成にあたって一審被告の貢献が大きかったことといった事情が、どの争点との関係で、どのように評価されているかは、本判決の特徴的な判示であるといえるため、是非チェックしてみてください。

脚注

——————————————————————————————————————————————-

*1中島基至「判解」最判解民事篇平成24年度(上)41頁

*2前掲注1・26頁

*3前掲注1・29頁

*4瀬戸口壯夫「判解」最判解民事篇平成16年度(上)188頁、前掲注1・53頁

*5前掲注1・54頁

*6前掲注1・40頁及び86頁(注24)

*7前掲注1・68-71頁

*8前掲注1・63頁

本記事に関するお問い合わせはこちらから。

(文責・増田)