メディアで話題のフランク三浦事件判決に触れてみたいと思います。ここでは、判決で示された事項のうち、類否判断に関する部分を取り上げます。

メディアで話題のフランク三浦事件判決に触れてみたいと思います。ここでは、判決で示された事項のうち、類否判断に関する部分を取り上げます。

ポイント

原告(フランク三浦の製造販売会社)の下記登録商標(本件商標)について、被告(フランクミュラー)が、その商標登録は無効であると主張したのに対し、知的財産高等裁判所は、以下の判断を示しました(商標の類否に関する判断部分)。

- 本件商標は、下記引用商標との間で、称呼において類似するものの、外観及び観念において相違し、また、指定商品において、商標の称呼のみで出所が識別されるような実情も認められないから、両商標は類似しているとはいえない。

- 被告は、被告商品(フランクミュラー製品)と外観が酷似した商品に本件商標を付して販売していることから出所の混同を生ずると主張するが、原告商品の販売が開始されたのは本件商標の登録査定後であるから、被告の主張は失当である。

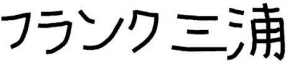

<本件商標>

<引用商標>

「フランク ミュラー」(標準文字)

判決概要

| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |

| 判決言渡日 | 平成28年4月12日 |

| 事件番号 | 平成27年(行ケ)第10219号 |

| 商標 | フランク三浦(商標番号:第3310301号) |

| 原審決 | 無効2015-890035号事件(特許庁平成27年9月8日) |

解説

本訴訟の対象

メディアの報道などで、「フランク三浦」側が勝訴したことはよく知られています。しかし、フランク三浦勝訴のイメージが先行し、パロディ時計が適法なものと認められたと誤解されていることもあるようです。そこで、まず、何が争われた裁判なのかを確かめておきましょう。

今回の訴訟で争われたのは、「フランク三浦」の商標を登録することはできるか、ということです。つまり、判決は、「フランク三浦」の商標を特許庁に登録することは適法である、という判断をしたのです。

他方、この訴訟で、パロディ時計を製造販売することが許されるかどうかは争われていません。正当な登録商標と認められても、それを模倣品に付して販売すると、不正競争防止法などの法令に基づいて違法と評価される可能性があります。この問題、つまり、パロディ時計の製造販売が適法かどうかについては、まだ決着がついていないということです。

経緯と争点

フランク三浦側は、特許庁において本件商標の登録を受けていましたが、フランク・ミュラーは、その登録は無効であるとして、特許庁において商標登録無効審判を請求しました。これを受けた特許庁は、本件商標はフランク・ミュラーの「ただ乗り」であるとして登録を無効とする審決をしました。これに対し、フランク三浦側は、審決の取消を求めて本訴訟を提起しました。本判決は、この審決取消訴訟についての判決です。

訴訟の争点は多岐にわたりますが、ここでは、本件商標が引用商標に類似しているといえるか、という点を取り上げます。

商標の類否判断

最高裁判所は、最三判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁(氷山印事件)において、「商標の類似は,対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべく,しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり,その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする」と述べており、これが実務における基本的な考え方となっています。

つまり、類否の判断に際しては、商標が使用される商品やサービスの取引者(需要者)を基準に、誤認混同の怖れがあるか、という観点から判断されます。要するに、商品やサービスの利用者の目から見て、似ていると感じるかどうかが基準になります。実際に類否判断をするのは特許庁の審査官や裁判官なのですが、例えば、主婦向けの製品の商標であれば通常の主婦の立場に立って判断し、専門家向けの製品であれば専門家の立場から見てどう感じるかを考えることとなります。

次に、2つの商標を対比するときは、両商標を並べて観察するのではなく、原則として全体的・隔離的に観察することとなります。通常の取引では、2つの商標を並べてまじまじと観察し、相違点を探すようなことはしないので、別々に見ることによって具体的な取引状況に基づく判断が可能になるからです。商標の一部に識別力のある特徴的部分があるときは、その部分を要部として抽出し、観察することもあります。

さらに、最高裁判所は、判断のための要素として、商標の「外観、観念、称呼」の3つに着目するものとしています。つまり、その商標の見た目や、商標によって示される考え・意味、そして読み方・呼び方を総合的に判断して、似ているかどうかを判断することとしています。この3つの要素は、どれか一つが似ていれば良いというわけではなく、総合的に判断すべきであるとされています。

また、一般に、類否判断は、特許庁において登録の審査をした時を基準として判断され、その後の事情は考慮されません。

本判決の判旨

本判決は、氷山印事件の判旨を引用した上で、以下の判断を示しました(標準文字商標である引用商標1に関する判示を引用します。)。

称呼について

本件商標と引用商標1を対比すると,本件商標より生じる「フランクミウラ」の称呼と引用商標1から生じる「フランクミュラー」の称呼は,第4音までの「フ」「ラ」「ン」「ク」においては共通するが,第5音目以降につき,本件商標が「ミウラ」であり,引用商標1が「ミュラー」であって,本件商標の称呼が第5音目と第6音目において「ミ」「ウ」であり,語尾の長音がないのに対して,引用商標1においては,第5音目において「ミュ」であり,語尾に長音がある点で異なっている。しかし,第5音目以降において,「ミ」及び「ラ」の音は共通すること,両者で異なる「ウ」の音と拗音「ュ」の音は母音を共通にする近似音である上に,いずれも構成全体の中間の位置にあるから,本件商標と引用商標1をそれぞれ一連に称呼する場合,聴者は差異音「ウ」,「ュ」からは特に強い印象を受けないままに聞き流してしまう可能性が高いこと,引用商標1の称呼中の語尾の長音は,語尾に位置するものである上に,その前音である「ラ」の音に吸収されやすいものであるから,長音を有するか否かの相違は,明瞭に聴取することが困難であることに照らすと,両商標を一連に称呼するときは,全体の語感,語調が近似した紛らわしいものというべきであり,本件商標と引用商標1は,称呼において類似する。

外観について

本件商標は手書き風の片仮名及び漢字を組み合わせた構成から成るのに対し,引用商標1は片仮名のみの構成から成るものであるから,本件商標と引用商標1は,その外観において明確に区別し得る。

観念について

本件商標からは,「フランク三浦」との名ないしは名称を用いる日本人ないしは日本と関係を有する人物との観念が生じるのに対し,引用商標1からは,外国の高級ブランドである被告商品の観念が生じるから,両者は観念において大きく相違する。

取引状況について

本件商標及び引用商標1の指定商品において,専ら商標の称呼のみによって商標を識別し,商品の出所が判別される実情があることを認めるに足りる証拠はない。

結論

以上によれば,本件商標と引用商標1は,称呼においては類似するものの,外観において明確に区別し得るものであり,観念においても大きく異なるものである上に,本件商標及び引用商標1の指定商品において,商標の称呼のみで出所が識別されるような実情も認められず,称呼による識別性が,外観及び観念による識別性を上回るともいえないから,本件商標及び引用商標1が同一又は類似の商品に使用されたとしても,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない。

そうすると,本件商標は引用商標1に類似するものということはできない。

商品外観の類似に関する被告の主張について

被告は,原告が被告商品と外観が酷似した商品に本件商標を付して販売していること,本件商標は引用商標を模倣したものであることに照らすと,原告商品と被告商品との間で関連付けが行われ,原告商品が被告と経済的,組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その出所について混同を生ずるおそれがあることは否定できない旨主張する。

しかし,そもそも,原告が本件商標を付した時計の販売を開始したのは,本件商標の商標設定登録以後であることは当事者間に争いがない上に,本件において提出された原告商品の形態を示す証拠は,いずれも,本件商標の登録査定時よりも後の原告商品の形態を示すものであることからすると,原告が被告商品と外観が酷似した商品に本件商標を付して販売しているとの被告の主張は,本件商標の登録査定時以後の事情に基づくものであり,それ自体失当である。

この判断は、商標の類否は、審査時点を基準として判断されるとの考え方を前提にしたものです。被告は、パロディ時計が販売されたことを商標類似の根拠として主張しましたが、裁判所は、パロディ時計が販売されたのは「フランク三浦」商標の登録後のことであるため、審査時点を基準とすると考慮の対象とならないと判断したのです。

また,仮に,この事情を考慮したとしても,本件商標と引用商標1とでは前記・・・のとおり,観念や外観において大きな相違があること,被告商品は,多くが100万円を超える高級腕時計であるのに対し・・・,原告商品は,その価格が4000円から6000円程度の低価格時計であって,原告代表者自身がインタビューにおいて,「ウチはとことんチープにいくのがコンセプトなので」と発言しているように,被告商品とはその指向性を全く異にするものであって,取引者や需要者が,双方の商品を混同するとは到底考えられないことなどに照らすと,上記事情は,両商標が類似するものとはいえないとの前記の認定を左右する事情とはいえない。

また,本件商標と引用商標1が類似しない以上,本件商標の商標法4条1項11号該当性を判断するに当たり,本件商標が引用商標1の模倣であるかどうかを問題とする必要はないし,本件商標の商標登録出願に当たり,原告において引用商標1を模倣する意図があったとしても,そのことが直ちに商標の類否の判断に影響を及ぼすものでもない。

したがって,被告の上記主張は採用することができない。

判決雑感

パロディは、本来的にオリジナルの存在を前提とし、本物を想起させる程度の類似性があることによって成立するため、オリジナルとの間に常に一定の類似性があるといえます。また、それが商標として用いられる場合には、多かれ少なかれオリジナルの顧客誘引力を利用することになるため、「ただ乗り」という側面が生じることも否定できません。

他方、パロディは、オリジナルでないことが明確であることによって成り立つ表現形態であるため、誤認混同は生じにくいといえます。

このような場合に、誤認混同を中核に置く氷山印事件判決がどのように適用されるのかは興味深い問題であるといえるでしょう。

特に、「具体的な取引状況」がどのように考慮されるべきかは、今後さらに議論が深化するかもしれません。

氷山印事件においては、取引の実情の考慮の方法につき、「商標の外観,観念または称呼の類似は,その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず,従つて,右三点のうちその一において類似するものでも,他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によって,なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては,これを類似商標と解すべきではない」との考え方を示しつつ、「局所的あるいは浮動的な現象」は考慮しないことが示されました。

その後の最一判昭和49年4月25日審決取消訴訟判決集昭和49年443頁(保土ヶ谷化学工業社標事件)においても、「商標の類否判断において考慮することの出来る取引の実情とは,その指定商品全体についての一般的・恒常的なそれを指すものであって,単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的,限定的なそれを指すものではないことは明らかであ」ることが判示されています。

このような考え方に従えば、本件で考慮すべき取引の実情とは、「指定商品全体」、つまり、腕時計一般のそれとなるはずです。しかし、本判決では、「仮に,この事情を考慮したとしても」との留保つきながら、それぞれの具体的商品の性質に照らし、原告と被告とでは需要者層が全く異なることが誤認混同を否定する理由として指摘されています。

本判決以外の裁判例に目を向けると、最三小判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁(小僧寿し事件)は、侵害訴訟ながら、小僧寿しチェーンの著名性を取引の実情として具体的に考慮し、「小僧寿し」は、一体の語として、単なる「小僧」とは類似しないとの判断をしました。

他方、直接的な誤認混同はなくとも、オリジナルの顧客誘引力を利用しようとする意図が認められる場合に、そのような事実は考慮されるのか、「外観,観念,称呼」という要素の考慮に吸収されるのかは不明です。本判決は、商品外観の類似をめぐる議論は商標登録後の事実であるとの理由で切り捨てていますが、審査時を基準としても、パロディを意図したものであることを認定できなくはなかったように感じられます。判決の背景には、商品外観の類似の問題は、別途不正競争防止法等の訴訟などで争われるべきであるとの考えがあるのかも知れません。

同種の問題が侵害訴訟で争われた事例として、「面白い恋人」事件がありました。この事件は和解によって終了していますが、今後の議論が楽しみな問題です。

上告審について(平成29年3月7日追記)

報道によると、最高裁判所は、平成29年3月2日、フランクミュラー側の上訴を退けたとのことです。

これにより、特許庁による無効審決を取り消した本判決が確定するため、審理は特許庁に戻り、改めてフランク三浦の商標登録を維持する審決(審判請求不成立審決)がなされるものと考えられます。

(文責・飯島)