大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、令和3年11月9日、メーカーが製品に付した商品名を卸売業者が変更して当該製品を販売した事案において、当該商品名が商標登録前である場合の不法行為の成立と、商標登録後である場合の商標権侵害の成立を、共に否定する判決を言い渡しました。

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、令和3年11月9日、メーカーが製品に付した商品名を卸売業者が変更して当該製品を販売した事案において、当該商品名が商標登録前である場合の不法行為の成立と、商標登録後である場合の商標権侵害の成立を、共に否定する判決を言い渡しました。

この判決によれば、製造業者が自ら付した商品名を流通過程で変更されることを防ぐためには、予め商品名の変更を禁止する旨の合意等が必要であることになります。

商標権の法理と取引基本契約等の契約実務が交錯する論点として実務の参考になりますので、ご紹介します。

ポイント

骨子

- 卸売業者あるいは小売業者としては、当初の商品名により販売すべき旨の合意や製造者が譲渡する際に付した条件、あるいは商品の性質上当然そのようにすべき特段の事情や公的規制のない限り、当初の商品名のまま販売することでその顧客吸引力等を生かすこともできれば、より需要者に訴えることのできる商品名に変更したり、あるいはより商品の内容を適切に説明し得る商品名に変更して販売することも許される。

- 製造者が販売を終えた商品について、以後の者が別の商品名により販売したとしても、直ちに製造者の利益が損なわれることにはならないし、ブランドとしての統一を図る等の必要があれば、販売に際しその旨の合意を得れば足りることであるから、そのような合意等のない場合に、卸売業者や小売業者が、常に当初の商品名によらなければならないと解すべき理由はない。

- 原告が本件商品を被告らに譲渡した際に、合意や指示等、以後も原告標章を商品名として販売すべき特段の事情が存したにも関わらず、被告らが被告ら標章による販売を行って、これにより原告に損害を生じさせたと認められる場合には、不法行為が成立すると解する余地がある。

- 原告が原告標章を付した本件商標を被告らに譲渡した際に、原告標章と同一又は類似の商標を使用する競業者が存在しなかったことをもって、本件商標権はその役割を終えたと見ることができるのであり、原告からから本件商品を譲り受けた被告らが、これを原告標章以外の商品名で販売することができるかは、商標権の問題ではなく、前記検討したとおり、原告と被告らとの合意の存否の問題と考えざるを得ない。

判決概要

| 裁判所 | 大阪地方裁判所第21民事部 |

|---|---|

| 判決言渡日 | 令和3年11月9日 |

| 事件番号 | 令和2年(ワ)第3646号 |

| 原告 | P1 |

| 被告 | フジホーム株式会社(以下「被告1」) サンリビング株式会社(以下「被告2」) |

| 裁判官 | 裁判長裁判官 谷有恒 裁判官 杉浦一輝 裁判官 布目真利子 |

解説

商標権の侵害とは

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します(商標法25条)。このため、登録商標の指定商品・指定役務と同一の商品・役務に登録商標を使用する行為は、商標権の侵害となります。

(商標権の効力)

第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

また、これ以外にも、登録商標の指定商品・指定役務と同一でなくとも類似する指定商品・指定役務や、登録商標と同一でなくとも類似する商標を使用する行為等が、商標権の侵害となります。これを定めるのが商標法37条です。

(侵害とみなす行為)

第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為

六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為

八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

この商標法37条を見ても、商品等に付された登録商標を剥奪・剥離・抹消したり変更したりする行為は、商標権の侵害とは定められていません。

商標の使用とは

商標権の侵害行為には、商標を使用する一定の行為が含まれています。この商標の「使用」という概念も、商標法2条3項に定義があります。

(定義等)

第二条

(略)

3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

一 商品又は商品の包装に標章を付する行為

二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為

四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為

五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為

六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為

七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号及び第二十六条第三項第三号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為

十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

この商標の「使用」の概念を確認しても、やはり商品等に付された登録商標を剥奪・剥離・抹消したり変更したりする行為を商標の使用ないし商標権の侵害とする定めは見当たりません。

商標の剥奪・抹消行為の違法性

商品名の変更が問題になった事案ではありませんが、商品等に付された登録商標を剥奪したり抹消したりする行為の違法性について判断した裁判例としては、いわゆる「マグアンプK」事件が比較的最近のものです(大阪地判平成6年2月24日・平成4年(ワ)第11250号)。

この事件では、「MAGAMP」の商標登録を持つ商標権者が商品名を「マグアンプK」として園芸用肥料を販売していたところ、これを仕入れた小売業者がビニール袋に小分けし、当該小分けした袋や陳列台の定価表、陳列容器の中及び近傍等に「マグアンプK」などの表示をして販売したという事案で、商標権者が差止めと損害賠償を求めました。

この事件の判決において裁判所は、被告の主張に対して以下のように、登録商標をその流通の過程で指定商品から故なく剥奪抹消することは商標権侵害を構成する旨を述べています。

当該商品が真正なものであるか否かを問わず、また、小分け等によって当該商の品質に変化を来すおそれがあるか否かを問わず、商標権者が登録商標を付して適法に拡布した商品を、その流通の過程で商標権者の許諾を得ずに小分けし小袋に詰め替え再包装し、これを登録商標と同一又は類似の商標を使用して再度流通に置くことは、商標権者が適法に指定商品と結合された状態で転々流通に置いた登録商標を、その流通の中途で当該指定商品から故なく剥奪抹消することにほかならず、商標権者が登録商標を指定商品に独占的に使用する行為を妨げ、その商品標識としての機能を中途で抹殺するものであって、商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害し、ひいては商品の品質と販売者の信用に関して公衆を欺瞞し、需要者の利益をも害する結果を招来するおそれがあるから、当該商標権の侵害を構成するものといわなければならない。

もっとも、この事件の判決は、直接的には小分け品について登録商標類似の商標を付したことをもって商標権侵害を認めています。その意味で上記の説示は傍論的な位置付けといえます。また、この事案では、製造業者が付した商品名が明確に変更されたともいえません。

次に学説を見ると、商標の剥奪・抹消行為は商標の機能を妨げるものであることを理由に、商標権侵害の成立を認めるべきとする見解は多く存在します。これに対し、商標法25条、37条に定める行為に該当しないことなどを理由に商標権侵害の成立を否定する見解もあります。

事案の概要

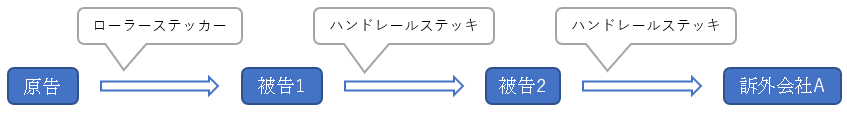

本件は、原告(個人)が、車輪付き杖(以下「本件商品」といいます。)の製造元として、本件商品を「ローラーステッカー」の商品名により販売していたところ、本件商品を原告から仕入れた被告らが、「ハンドレールステッキ」の商品名により本件商品の卸売り又は小売りを行ったという事案です。

被告1は、原告と取引基本契約を締結した平成27年2月以降、原告から納入された本件商品について、梱包箱の原告の屋号が記載された箇所の上に、「ハンドレールステッキ」の文字と「発売元」として被告1の名称が印字されたシールを貼り付け、原告が商品本体と同梱した「ローラーステッカー使用説明書」を、「ハンドレールステッキ取扱説明書」に差し替えて販売しました。

なお、被告1はこのように商品名を変更した経緯に関し、被告1は原告に本件商品の取引を申し入れた当初から、本件商品を被告1の自社製品として販売すること、及び原告の販売価格よりも高い販売予定価格とするため独自の名称を用いて販売することを原告に申し入れ、原告の了承を得たと主張しています。

被告2は遅くとも平成29年以降、上記被告1がシール貼付等を行った本件商品を仕入れ、訴外会社Aに販売しました。

したがって、本件商品の商流と商品名の変遷は以下のとおりでした(なお、訴外会社Aは、被告2から購入した本件商品を主として通信販売の方法により販売しました。)。

なお、原告は上記商流以外にも、本件商品をローラーステッカーの商品名で直接又は卸売業者を介して販売することも行っています。

原告は、平成31年2月21日、指定商品を第18類「つえ」として、原告標章「ローラーステッカー(標準文字)」 について商標登録の出願を行い、令和元年12月6日に商標の登録(以下「本件商標」といいます。)がなされ、令和2年1月7日にこれに係る公報が発行されました。

また原告は、令和元年8月以降、被告1に対する本件商品の出荷を停止しました。これを受けて被告1は、本件商品の在庫を被告2に納入し、また、在庫の残余を自社のオンラインショップにおいてアウトレット品として廉価で販売しました。

また被告2は、被告1からの仕入れが困難になったため、原告から直接本件商品の納入を受けるようになり、本件商品の梱包箱の外側に「ハンドレールステッキ」を商品名として印字したシールを貼り付けてこれを訴外会社Aに納品しました。

原告の請求

原告は、被告1に取引の停止を通告し被告2に対し直接の販売を開始した令和元年8月以降以降の被告らの販売行為を問題とし、本件商標の登録に係る公報が発行された令和2年1月7日を境として、前半期間と後半期間に区分して立論しました。

まず、前半期間については、被告らの共同不法行為に基づく損害賠償を請求しました。

その主張は、原告が本件商品に「ハンドレールステッキ」の標章を付して販売等することを許容しない旨を明確に伝えた後も被告らがこれを継続した行為は、同一の商品に別の標章を付して取引者・需要者に販売等をする行為であって、実質的に原告の標章を剥離する行為と同視することができ、未登録である原告標章に化体する信用の出所表示機能を毀損する不法行為であるというものでした。

また、後半期間については、被告らの行為は本件商標に係る商標権を侵害するとして、「ハンドレールステッキ」の標章の使用の差止め及び損害賠償を請求しました。

その主張は、被告らの行為は原告が本件商品に付した本件商標を剥離するのと同等の行為であり、登録商標の出所表示機能を毀損することで、本件商標に係る商標権を共同で侵害したというものでした。

判旨

商標登録前の期間における共同不法行為の成立について

本件判決は以下のように述べ、当初の商品名により販売すべき旨の合意や条件、特段の事情や公的規制のない限り、商品名の変更をすることは許されるとの判断を示しました。

商品に商品名を付して販売する場合,一般には出所の識別や顧客の吸引を期待してなされるのであり,複数の製造者が類似する商品を製造販売する場合に,類似する商品名が使用されれば商品の出所の混同を招くおそれがあることから,不正競争防止法や商標法は,同一又は類似の標章の使用を規制することで商品の本来の主体の利益を守ろうとしたものと解される。しかしながら,製造者における自他識別や顧客吸引の問題は,製造者から卸売業者あるいは小売業者へ商品が譲渡された段階で一旦目的を達すると考えられるから,卸売業者あるいは小売業者としては,当初の商品名により販売すべき旨の合意や製造者が譲渡する際に付した条件,あるいは商品の性質上当然そのようにすべき特段の事情や公的規制のない限り,当初の商品名のまま販売することでその顧客吸引力等を生かすこともできれば,より需要者に訴えることのできる商品名に変更したり,あるいはより商品の内容を適切に説明し得る商品名に変更して販売することも許されると解される。

続いて本件判決は、以下のように述べて原告の主張を排斥しました。

原告は,製造者が一定の商品名を付して流通に置いた商品について,その後の段階の者が商品名を変えることができないのは当然である旨を主張するが,製造者が販売を終えた商品について,以後の者が別の商品名により販売したとしても,直ちに製造者の利益が損なわれることにはならないし,ブランドとしての統一を図る等の必要があれば,販売に際しその旨の合意を得れば足りることであるから,そのような合意等のない場合に,卸売業者や小売業者が,常に当初の商品名によらなければならないと解すべき理由はない。

また,本件事案において,被告らが本件商品を被告ら標章により販売することにより,原告標章により販売されている本件商品よりも優れたものであることを表示したとすれば,需要者をして品質を誤認させる表示をしたということができるかもしれないが,本件はそのような事案ではなく,原告は,商品名を原告標章から被告ら標章に変更したことをもって,原告標章を剥離する不法行為にあたるというものであるから,原告の主張は採用できないといわざるを得ない。

その上で本件判決は、以下のように、合意や指示等があった場合のみ不法行為が成立しうると述べました。

原告が本件商品を被告らに譲渡した際に,合意や指示等,以後も原告標章を商品名として販売すべき特段の事情が存したにも関わらず,被告らが被告ら標章による販売を行って,これにより原告に損害を生じさせたと認められる場合には,不法行為が成立すると解する余地がある

以上の判断を踏まえ、本件判決は不法行為の成立を否定しました。その理由は、本件の事実関係の下で、当事者間の取引基本契約やその後のやり取り等に照らし、原告と被告1や被告2との間において、

- 本件商品を原告の「ローラーステッカー」の名称により販売することの合意が成立した、あるいは「ローラーステッカー」の名称で販売することを原告が本件商品を納入する条件としたとの事実を認めることはできない

- 「ローラーステッカー」の名称を使用しなければならない、あるいはこれを変更してはならないとの制約が存在したとの事実を認めることはできない

というものでした。

被告1からは、「ハンドレールステッキ」の標章を付すことについて明示又は黙示の承諾があった旨の主張がされ、原告はそれらの承諾の存在を否定する主張を行っていました。しかし、本件判決はそうした承諾の存否については認定をせず、むしろ原告の商品名を維持するとの合意等がない限りは原告の商品名を維持しなければならない理由はないとの判断を示しました。

商標登録後の期間における商標権侵害の成立について

本件判決は以下のように述べ、被告らが本件商品を「ローラーステッカー」以外の商品名で販売することができるかは、商標権の問題ではないと判断しました。

商標権侵害は,指定商品又は指定役務の同一類似の範囲内で,商標権者以外の者が,登録商標を同一又は類似の商標を使用する場合に成立することがその基本であり(商標法25条,37条),原告が原告標章を付した本件商標を被告らに譲渡した際に,原告標章と同一又は類似の商標を使用する競業者が存在しなかったことをもって,本件商標権はその役割を終えたと見ることができるのであり,原告から本件商品を譲り受けた被告らが,これを原告標章以外の商品名で販売することができるかは,商標権の問題ではなく,前記検討したとおり,原告と被告らとの合意の存否の問題と考えざるを得ない。

そして本件判決は、後半期間において、被告らが本件商品の商品名を「ハンドレールステッキ」に変えたり、取扱説明書を差し替えたりしたうえで本件商品を販売した行為は、いずれも商標権侵害にはあたらないと結論付け、原告の請求を棄却しました。

コメント

本件判決について実務的に気になるポイントは、本件判決の述べるところに従えば、メーカーは、商品名を変更しない旨の合意をしておかなければ、卸売業者や小売業者が商品名を変更して販売することに対して法的に異議を述べられないという点です。

とはいえ、マグアンプK事件のように商品を小分けしたり、商品を加工・改変したりした上で、メーカーが商標登録を持つ元の商品名と同一又は類似の商品名が販売業者によって使用される場合には、商標権侵害が成立する余地はあります。

また、本件判決も、商品名の変更により需要者に品質を誤認させる表示をしたといえる場合は、不法行為の成立の余地がある旨を述べているようです。

しかし、本件のように商品には何ら変更を加えず、全く異なる商品名を使われ、品質誤認も生じさせない場合、本件判決によれば不法行為も商標権侵害も成立せず、あらかじめ商品名の変更を禁じる合意をしておかない限りメーカーにとっては打つ手がないことになります。

本件判決の判断に通底する基本的な論拠は、不法行為についても商標権侵害についても、商品名や商標による出所の識別、自他識別、顧客吸引等は、製造業者から卸売業者又は小売業者への譲渡がなされた段階でその目的を終え役割を果たすということであるようです。

この論拠に対しては議論があり得ると思われますが、他方、商品名の変更に対して商標権侵害の成立を認めることにも、価値判断としてはともかく、商標法の条文を前提とした解釈論としてはハードルがあるように思われます。

本件判決を踏まえた実務的な対処法としては、取引基本契約で予め商品名を変更しない旨の規定を設けるか、取引基本契約が締結済みである場合はそれに対する追加・変更を行うための覚書等の別書面又は個別契約の締結によって商品名変更不可の合意を行う、という手段が考えられます。

現在の実務感覚としてこのような処置が業界や製品を問わず広く定着しているかは疑問ですが、本件判決を前提とする限り、少なくとも重要な商品の商品名や、本件のように自社製品としての販売を希望する事業者への販売については、このような取引基本契約等による対処をしておくのが安全ではあるといえます。

本記事に関するお問い合わせはこちらから。

(文責・神田)