2022年9月13日、日本政府は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます。)を策定しました。

2022年9月13日、日本政府は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます。)を策定しました。

本ガイドラインは、企業における人権尊重の取組(いわゆる「ビジネスと人権」のテーマ)を後押しするため、経済産業省が同年3月に立ち上げた検討会での議論を経て策定されたものであり、具体策を記載した初めての政府指針として、国内の実務のスタンダートとなるものと予想されます。

この記事では、本ガイドラインを読むにあたって必要となる前提知識として必要な「ビジネスと人権」に関するこれまでの議論や、SDGs、ESG投資との関係に触れた後、本ガイドラインの要点と実務上の対応について解説します。

ポイント

骨子

- 2011年に国連で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」では、人権を保護する「義務」自体はあくまで国にあるとしつつも、企業にも人権を尊重する「責任」があることが明示され、「ビジネスと人権」という考え方が形成されてきています。

- 本ガイドラインは、企業に求められる人権尊重の取組に関する企業の理解の深化を助け、その取組を促進することを目的として、企業に求められる人権尊重の取組について、国連指導原則をはじめとする国際スタンダードを踏まえ、日本で事業活動を行う企業の実態に即して日本語で具体的かつわかりやすく解説されたものとなっています。

- 本ガイドラインは、個人事業主を含む「日本で事業活動を行う全ての企業」に対し、次の取組を求めています。

① 人権方針の策定

② 人権デューデリジェンス(人権DD)の実施

③ 救済の実施(救済メカニズムの構築)

- 本ガイドラインに法的拘束力はなく、また、従来から存在する国際スタンダート以上の責務を課すものでもありませんが、本ガイドラインの策定により、日本企業にも「ビジネスと人権」に関する取組がより浸透すると考えられます。例えば、ESG投資として、日本では現在「環境(Environment)」が大きく取り上げられていますが、人権は「社会(Social)」に区分されるものであり、企業経営のサステナビリティの評価において重要なポイントとなるものと考えられます。

解説

本ガイドラインを読むにあたっての前提知識

ビジネスと人権の関係

人権とは、全ての人々が生命と自由を確保し、幸福を追求する権利であって、人間が人間らしく生きる権利であるとともに、生まれながらに持つ権利です。

従来、人権規範は、国家と個人との関係に適用されるもの考えられてきました。これは、国家に権力が集中した結果、国家がその権力を濫用し市民らの人権を侵害・制約してきた歴史に鑑み、国家が個人の人権を積極的に実現する、あるいは、消極的に侵害しないことを求めてきたとの歴史的な経緯によるものです。

しかし、1990年代以降、経済の発展とビジネスのグローバル化に伴い、多くの多国籍企業(多数の国にまたがって事業活動を展開する企業)が成功を果たす裏で、人権を侵害される多くの個人の存在が明るみになりました。

このように、個人や社会へ負の影響を与える主体は国家に限られないことが明らかになってきたことで、企業に対しても個人の基本的な人権を定める国際人権条約の尊重を求める「ビジネスと人権」という考え方が徐々に形成されてきました。

本記事では、企業の人権尊重責任に関する議論の契機となった、サプライチェーン管理を中心に取り上げます。

サプライチェーン管理の問題が顕在化した事例

1990年代以降、サプライチェーン管理の問題が顕在化した事例を紹介します。

①ナイキ社(米国)

アパレルブランドのナイキ社は、開発途上国の工場に製造委託を行うことで低コスト化を実現していましたが、その裏では、委託先のインドネシア、パキスタン、ベトナムなどの工場で、低賃金、劣悪な労働条件、児童労働や有害な化学物質を含有する接着剤の使用などの問題がありました。1997年にこの事実を国際NGOが摘発したことがきっかけで世界的な不買運動に発展し、ナイキ社の評判と株価は下落しました。

ナイキ社は当初、「この問題は当社のものではない。それらは当社の工場ではないし、資本関係もない。当社は単に工場から製品を買っているだけである」と回答しましたが、社会からの批判はやむことはありませんでした。

②ロイヤル・ダッチ・シェル社(オランダ・イギリス)

シェル社は、1970年代から、ナイジェリア政府との合弁事業により、オゴニ族が居住するオゴニランドで石油採掘事業を行い、オゴニ地域に深刻な環境汚染と農漁業の危機をもたらしました。最終的にシェル社は、地域住民による抵抗運動とこれを抑圧しようとする政府との対立の激化により、オゴニ地域での操業を余儀なくされました。

操業停止後、ナイジェリア政府は、オゴニ族への大規模な弾圧を開始し、オゴニ族の指導者はナイジェリア政府により絞首刑とされました。シェル社は「シェル社のような商業的企業は、主権国家の法的手続に干渉できないし、すべきではない」との声明を出しましたが、シェル社がナイジェリア政府に対して持つ影響力を適切に行使すべきであるなどの国際的批判が強まり、シェル社は米国で民事訴訟を提起されるなどの事態に直面することとなりました。

このように、特に、多国籍企業が、主に新興国、発展途上国の労働者や資源を搾取することに対する批判が強まりましたが、新興国や発展途上国では、法制度をはじめとする統治機構(ガバナンス)自体が十分でないことが多く、国内法規制だけでは企業の活動を抑止できないことが指摘されるようになり、企業に対しても個人の基本的な人権を定める国際人権条約の尊重を求め、サプライチェーン管理の必要性が議論されるようになりました。

近年の事例で国内でも大きく取り上げられた事例には、①2013年にバングラデシュにおいて、耐震性を無視した違法な増築を繰り返していたことが原因で発生した「ラナ・プラザビル崩落事故」で、27のファッションブランドの縫製工場の多数の労働者が犠牲となった件や、②ユニクロを展開するファーストリテイリング社の中国下請業者が、現地平均を大きく下回る賃金、長時間残業、高温での危険な労働環境などの存在が明るみになった件、③近年では技能実習生が劣悪な状況下で労働を強いられている件などがあります。

「人権リスク」の内容

人権問題が発生した場合の救済手段は国や地域により様々であり、救済機関の管轄や準拠法の問題もあるため、企業が人権に負の影響をもたらした場合の法的リスクはケースバイケースではありますが、民事上の損害賠償請求、刑事罰(個人・企業)、行政処分などが挙げられます。

また、法的リスクのほかにも、ビジネス上のリスクとして、売上の低下(不買運動、取引停止、業務停滞、事業撤退、輸入・入札停止)やコスト増大(罰金・訴訟対応、採用力低下)による業績への影響や、株価下落、ブランド価値の毀損など、企業価値への影響が挙げられます。

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」で初めて明示された企業の人権尊重責任

1990年代以降、多国籍企業によるサプライチェーン管理の問題が明るみになったことを契機に活発に議論されるようになり、2011年、国連で、「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために」(以下「国連指導原則」といいます。)が採択されました。国連指導原則では、人権を保護する「義務」自体はあくまで国にあるとしつつも、企業に期待される行動基準として人権を尊重する「責任」があることが、初めて明示されています。国連指導原則は、現在も、ビジネスと人権にかかる取組に関する国際的な基本文書とされています。国連指導原則は、次の3つの柱で構成されています(下図:2020年3月発行 外務省「ビジネスと人権とは?」3頁より)。

ビジネスと人権に関する世界の動向

国際スタンダードとしては、前記の国連指導原則(*1)のほか、OECD多国籍企業行動指針(*2)及びILO多国籍企業宣言(*3)が挙げられ、G7においても、ビジネスと人権に関する国際基準に沿った行動が求められています。

*1 国連指導原則:2011年、国連人権理事会において全会一致で支持された「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために」。グローバル化の進展によって、企業活動が人権に及ぼす負の影響が拡大し、企業活動による人権侵害についての企業の責任に関する国際的な議論がより活発になる中で、「ビジネスと人権」における最も重要な国際的枠組の一つ。

*2 OECD多国籍企業行動指針(日本語仮訳版):OECD(経済協力開発機構)により策定されたもので、2011年改訂に際して国家の人権保護義務や企業の人権尊重責任が盛り込まれた。なお、同指針に基づき「責任ある企業行動のためのOECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス」が作成されており、人権DDの検討・実施に当たって参考になる。

*3 ILO多国籍企業宣言(日本語仮訳版):ILO(国際労働機関)による「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」。2017年改訂に際して、国家の人権保護義務や企業の人権尊重責任が盛り込まれた。

これらの国際スタンダードを受けての各国の企業向けの法制度は様々であり、各国で、国連指導原則を実施するための優先事項や行動計画をまとめた政府文書である「国別行動基準」(National Action Plan on Business and Human Rights / 通称「NAP」)が策定されています。

また、ヨーロッパ諸国を中心に、法的拘束力を伴う法制度が整備されつつあります(本ガイドライン策定時における海外法制の概要は、本ガイドラインの付属資料「海外法制の概要」を参照。)。

例

⑴ 自社事業及びサプライチェーン等におけるリスク対応等に関する開示又は監督官庁への報告を企業に義務付ける法制(例:英国、オーストラリア、米国カリフォルニア州)

⑵ 人権デュー・ディリジェンスの実施及び開示を企業に義務付ける法制(例:EU(案)、フランス、ドイツ、オランダ)

⑶ 強制労働により製造等された産品に対する輸入規制(例:米国、カナダ)

日本版NAPと、本ガイドライン策定の経緯

日本では2020年にようやく「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」(いわゆる「日本版NAP」)が策定されました。

この行動計画の一環として実施された調査において、日本企業のサプライチェーンにおける人権に関し日本政府によるガイドライン策定等の強い要望があったことや、他の多くのステークホルダーからも、企業による人権尊重の取組促進に関して日本政府によるイニシアチブを期待する声が上がっていたことから、経済産業省において「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」が設置されました。

本ガイドラインは、同検討会での議論、ガイドライン案に対するパブリックコメントの募集を経て、策定・公表されたものであり、具体策を記載した初めての政府指針として、国内の実務のスタンダートとなるものと予想されます。

SDGs、ESG投資とビジネスと人権の関係

SDGs(Sustainable Development Goals / 持続可能な開発目標)における2016年から2030年までに世界が達成すべき17の目標(ゴール)やターゲットの全ては、人権とかかわっているといわれています。

また、ESG投資は、従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素も考慮した投資のことをいいます。現在、国内では、環境(Environment)に関する取組がクローズアップされがちですが、人権、強制労働・児童労働、労働条件、雇用関係等に関する取組は「社会(Social)」に区分される取組です。実際に、東京証券取引所の「コーポレートガバナンス・コード」は、2021年6月改訂に当たり、「原則 2-3」において上場会社が適切な対応を行うべきと規定する「社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題」に、人権の尊重も含むことが明記され(補充原則 2-3①)、また、同コードの「基本原則 3」及び同原則の「考え方」は、上場会社に対して、ガバナンスや社会・環境課題に関する事項(いわゆる ESG 要素)を含む非財務情報についても、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきであるされました。

このように、「ビジネスと人権」は、ESGを意識した企業経営やSDGsの達成に向けた取組を行う企業にとって、避けては通れないものとなっています。

外務省が2021年9月に公表した「『ビジネスと人権』に関する取組事例集」では、中小企業を含めた国内の企業別の取組事例が紹介されており、実際の取組をイメージしやすい資料となっています。

本ガイドラインの概要

本ガイドラインの目的・活用方法等

本ガイドラインは、国連指導原則、OECD多国籍企業行動指針及びILO多国籍企業宣言をはじめとする国際スタンダードを踏まえ、企業に求められる人権尊重の取組について、日本で事業活動を行う企業の実態に即して、具体的かつわかりやすく解説し、企業の理解の深化を助け、国際スタンダードを踏まえた企業による人権尊重の取組を促進することを目的とするものです。

本ガイドラインは、基本的には、国際スタンダードや従来の議論以上に企業に新たな取組を求めるものではなく、国連指導原則の構成に則り、OECD「責任ある企業行動のためのOECDデュー・デリジェンス・ガイダンス」(仮訳版)等、既存のガイダンスの内容を紹介するにとどまります。

したがって、すでに国際スタンダードに沿ってサプライチェーン管理に関する取組を行っている企業では、基本的には本ガイドラインの策定によって新たな対応が必要となるものではなく、自社の取組が要求に沿ったものであるかを確認するためのツールとして活用することが考えられます(ただし、既存の国際スタンダードどおりではないところも所々存在します。)。

また、これからビジネスと人権の取組の導入を検討する企業は、自社に合った具体策の検討をするにあたり、本ガイドラインを参照することが考えられます。

対象企業

本ガイドラインの適用対象は、「日本で事業活動を行う全ての企業」です。企業の規模、業種等を問わず、また、個人事業主も含みます。上場・非上場の別や内資・外資の別も問わない、非常に広い概念となっています。

尊重すべき「人権」の範囲

本ガイドラインにおいて、企業が尊重すべき「人権」とは、国際的に認められた人権をいいます。

国際的に認められた人権には、少なくとも、国際人権章典(世界人権宣言、自由権規約及び社会権規約)で表明されたもの、及び、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」に挙げられた基本的権利に関する原則が含まれます。

本ガイドライン内では具体的な国際人権の内容や根拠規定は明示されていませんが、具体例として「強制労働や児童労働に服さない自由、結社の自由、団体交渉権、雇用及び職業における差別からの自由、居住移転の自由、人種、障害の有無、宗教、社会的出身、性別・ジェンダーによる差別からの自由等」が挙げられた上で、これらへの影響について検討する必要があることが特に記載されています。

なお、国際的に認められた人権であるかどうかにかかわらず、各国の法令で認められた権利や自由を侵害してはならず、法令を遵守しなければならないことは当然のことです。

また、他方で、各国の法令を遵守していても、人権尊重責任を十分に果たしているといえるとは限らず、法令遵守と人権尊重責任とは必ずしも一致しないことにも注意が必要です。

人権尊重の取組の対象範囲

人権尊重の取組の対象範囲は、「国内外における自社・グループ会社、サプライヤー等(サプライチェーン上の企業及びその他のビジネス上の関係先をいい、直接の取引先に限られない。)」であり、これらにおいて「人権尊重の取組に最大限努めるべき」ことが求められます。

国内外における、

・ 自社・グループ会社

・ 直接の取引先

・ 「サプライチェーン上の企業」:

サプライチェーン上の「上流」(自社の製品・サービスの原材料や資源、設備やソフトウェアの調達・確保等に関係する)と「下流」(自社の製品・サービスの販売・消費・廃棄等に関係する)の双方を含む。直接の取引先でなくても、サプライチェーン上であれば対象。

・「その他のビジネス上の関係先」:

自社の事業・製品・サービスと関連する他企業。例えば、企業の投融資先や合弁企業の共同出資者、設備の保守点検や警備サービスを提供する事業者等が挙げられる。

人権尊重の取組の全体像

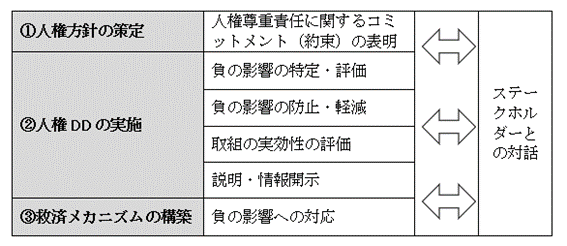

企業は、その人権尊重責任を果たすため、①人権方針の策定、②人権デューデリジェンス(人権DD)の実施、③自社が人権への負の影響を引き起こし又は助長している場合における救済が求められています。

上記①~③の取組にあたっての考え方として、次の5点が挙げられています。

2.2.1 経営陣によるコミットメントが極めて重要である

2.2.2 潜在的な負の影響はいかなる企業にも存在する

2.2.3 人権尊重の取組にはステークホルダー(*4)との対話が重要である

2.2.4 優先順位を踏まえ順次対応していく姿勢が重要である

2.2.5 各企業は協力して人権尊重に取り組むことが重要である

*4 「ステークホルダー」:企業の活動により影響を受ける又はその可能性のある利害関係者(個人又は集団)を指す(例;取引先、自社・グループ会社及び取引先の従業員、労働組合・労働者代表、消費者のほか、市民団体等のNGO、業界団体、人権擁護者、周辺住民、先住民族、投資家・株主、国や地方自治体等)。企業は、その具体的な事業活動に関連して、影響を受け又は受け得る利害関係者(ステークホルダー)を特定する必要がある。

➀人権方針の策定(人権尊重責任に関するコミットメント(約束)の表明)

人権方針の策定は、企業価値に人権尊重を取り込んでいく上で最初に必要な一歩です。

人権方針は、企業が、その人権尊重責任を果たすという企業によるコミットメント(約束)を企業の内外のステークホルダーに向けて明確に示すものです。人権方針は、次の5つの要件を満たす必要があり、経営陣の承認を経た企業によるコミットメント(約束)は、企業の行動を決定する明瞭かつ包括的な方針となるものであり、極めて重要です。

人権方針の策定に必要な5つの要件

① 企業のトップを含む経営陣で承認されていること

② 企業内外の専門的な情報・知見を参照した上で作成されていること

③ 従業員、取引先、及び企業の事業、製品又はサービスに直接関わる他の関係者に対する人権尊重への企業の期待が明記されていること

④ 一般に公開されており、全ての従業員、取引先及び他の関係者にむけて社内外にわたり周知されていること

⑤ 企業全体に人権方針を定着させるために必要な事業方針及び手続に、人権方針が反映されていること

事業の種類や規模等は各企業によって様々であり、負の影響が生じ得る人権の種類や、想定される負の影響の深刻度等も各企業によって異なります。

そこで、人権方針の策定に当たっては、まずは、自社が影響を与える可能性のある人権を把握し、より実態を反映した人権方針の策定が期待されます。

人権方針は、人権を尊重するための取組全体について企業としての基本的な考え方を示すものであり、企業の経営理念とも密接に関わるものです。各企業が自社の経営理念を踏まえた固有の人権方針を策定することによって、人権方針と経営理念との一貫性を担保し、人権方針を社内に定着させることに繋がります。同業他社の人権方針を形式的な調整を行うのみでそのまま自社の人権方針として策定することなどは適切ではありません。

また、人権方針は策定・公表することで終わりではなく、企業全体に人権方針を定着させ、その活動の中で人権方針を具体的に実践していくことが求められます。

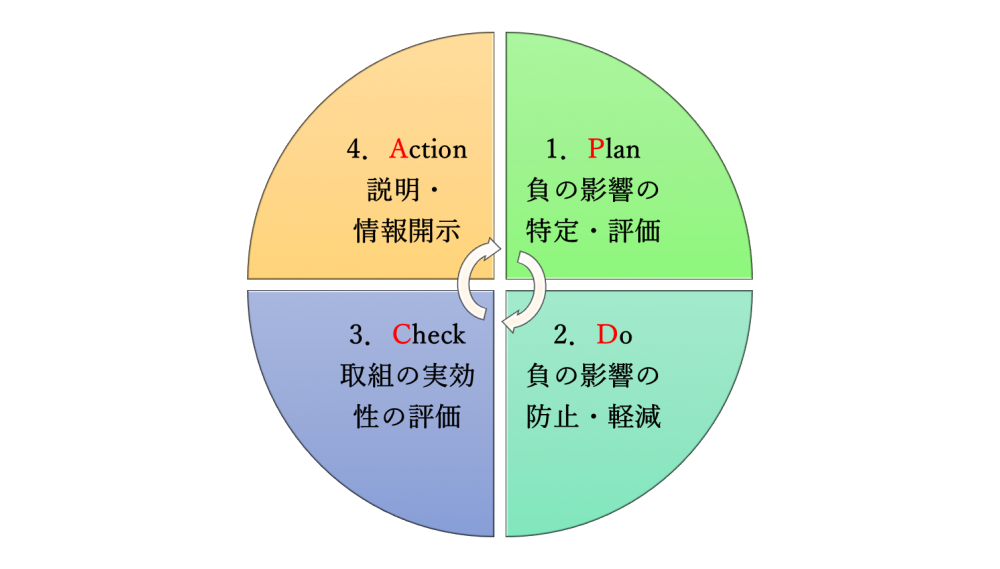

②人権DDの実施

全体像

「人権DD」は、企業が、自社・グループ会社及びサプライヤー等における人権への負の影響を特定し、防止・軽減し、取組の実効性を評価し、どのように対処したかについて説明・情報開示していくために実施する一連の行為を指します。

「デュー・ディリジェンス(DD)」というと、企業実務では、不動産投資や企業買収に際して、相手の企業価値や潜在リスク等を事業・財務・法令・契約・人事労務・環境等の観点から調査・評価する作業の意味に使われますが、ここではそのような意味ではない点に注意が必要です。

人権DDは、定期・非定期の影響評価を通じて、継続的に実施されるべきものです。

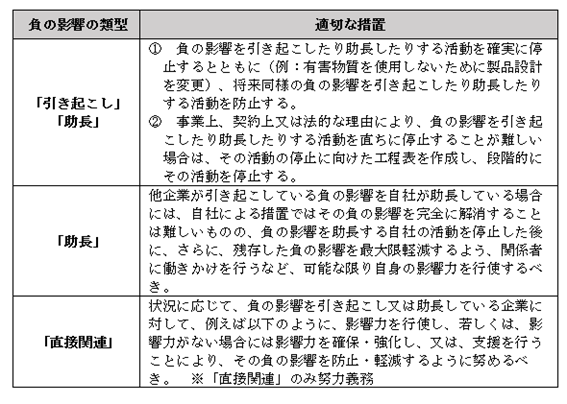

人権への「負の影響」には次の3類型があり、直接引き起こした場合だけではなく、関与が間接的であっても、負の影響があるとされ得る点に注意が必要です。

| 負の影響の類型 | 例 |

|---|---|

| 引き起こす(cause) :企業がその活動を通じて負の影響を引き起こす場合 |

・自社工場の作業員を適切な安全装備なしで危険な労働環境において労働させる場合 ・自社工場からの化学物質の流出が地域の飲料水を汚染する場合 |

| 助長する(contribute) :企業がその活動を通じて-直接に、又は外部機関(政府、企業その他)を通じて-負の影響を助長する場合 |

・過去の取引実績から考えると実現不可能なリードタイム(発注から納品までに必要な時間)であることを知りながら、そのリードタイムを設定してサプライヤーに対して納品を依頼した結果、そのサプライヤーの従業員が極度の長時間労働を強いられる場合 ・企業が、投資先企業が保有する工場における廃水処理のための高額な設備の導入が地域の飲料水の汚染を防止するために必要であると認識しているにもかかわらず、その企業が導入案に反対することで、投資先企業の工場による排出水がその地域の飲料水を汚染する場合 |

| 直接関連する(directly linked) :企業は、負の影響を引き起こさず、助長もしていないものの、取引関係によって事業・製品・サービスが人権への負の影響に直接関連する場合 |

・小売業者が衣料品の刺繍を委託したところ、受託者であるサプライヤーが、小売業者との契約上の義務に違反して、児童に刺繍を作成させている業者に再委託する場合 ・事業活動のためにある企業への貸付を行ったが、その企業が自社との合意に違反し、地域住民を強制的に立ち退かせる場合 |

以下、①~④の各ステップを解説します。

【①Plan】負の影響の特定・評価

人権DDの第一歩は、企業が関与している、又は、関与し得る人権への「負の影響」を特定し、評価することです。

「負の影響」の特定は、リスクが重大な事業領域の特定(事業領域が限られた企業では不要)と、負の影響の発生過程の特定の過程(誰がどのような人権について負の影響を受けるかの具体的な特定)により行います。

負の影響の特定においては、本ガイドライン4.4.1(a)の表に掲載された、リスク要素に対応した参考資料(例えば、「OECD 衣類・履物セクターにおける責任あるサプライチェーンのためのデュー・デリジェンス・ガイダンス」など)が参考になります。

負の影響の特定後、特定された負の影響との関わり合い(特に、引き起こし・助長・直接関連)を評価します。

以上により特定された負の影響について、中長期的には、優先順位の低い負の影響についても対応していくことが最終目標ではありますが、特定された負の影響の全てについて、直ちに対処することが困難な場合には、優先順位を決定することになります。

優先順位に判断は、「人権への負の影響の深刻度」(影響の規模・範囲・救済困難度)により判断されるものであり、企業経営に与えうる負の影響(経営リスク)の大小を基準として判断してはならないことに注意が必要です。

【②Do】負の影響の防止・軽減

本ガイドラインは、企業がその活動を通じて負の影響を「引き起こし」ている場合、「助長」している場合、そして「直接関連」している場合に分けて、前二者の場合には適切な是正策を講じることを、「直接関連」の場合にはその努力をすることを求められています。特定・評価された負の影響の防止・軽減は、経営陣の最終責任の下で、責任部署・責任者を明確にした上で、適切に取り組む必要があります。

取引停止は、自社と人権への負の影響との関連性を解消するものの、負の影響それ自体を解消するものではなく、むしろ、負の影響への注視の目が行き届きにくくなったり、取引停止に伴い相手企業の経営状況が悪化して従業員の雇用が失われる可能性があったりするなど、人権への負の影響がさらに深刻になる可能性もあります。

このため、人権への負の影響が生じている又は生じ得る場合、直ちにビジネス上の関係を停止するのではなく、まずは、サプライヤー等との関係を維持しながら負の影響を防止・軽減するよう努めるべきであり、したがって、取引停止は、最後の手段として検討され、適切と考えられる場合に限って実施されるべきである点に注意が必要です。

国家等の関与の下で人権侵害が行なわれる場合も、その地域の拠点の事業活動を行っていることのみをもって直ちに人権侵害に関係したこととはならず、事業活動の即時停止又は終了が求められるわけではありません。

紛争等の影響を受ける地域からの事業撤退においては、「責任ある撤退」が求められています。これは、一般に、紛争等の影響を受ける地域においては、急激な情勢の悪化等により、企業が突如として撤退せざるを得なくなるケースがありますが、新規参入や買収等により撤退企業を代替する企業が登場しないことも十分に想定され、消費者が生活に必要な製品・サービスを入手できなかったり、撤退企業から解雇された労働者が新たな職を得ることが一層難しくなったりすることが考えられます。このため、企業は、こうした地域において事業活動の停止や終了を判断する場合、強化された人権DDを実施し、通常の場合以上に、慎重な責任ある判断が必要であるとされています。

このほか、企業による制御可能な範囲を超える社会問題等により後半に見られる問題でありながら、企業の事業又はサプライチェーン内部における負のリスクを増大させている、「構造的問題」については、企業が社会レベルの構造的問題の解決に責任を負うわけではないものの、企業による問題の取組が負の影響を防止・軽減する上で有効な場合もあり、可能な限り、企業においても取組を進めること期待されるとされています。

【③Check】取組の実効性の評価

企業は、自社が人権への負の影響の特定・評価や防止・軽減等に効果的に対応してきたかどうかを評価し、その結果に基づいて継続的な改善を進める必要があります。

評価の前提として、情報を広く集める必要があり、様々な情報を取り入れることで、より客観的かつ正確に実態を評価できるようになります。

情報収集の手段は、自社内の各種データ(苦情処理メカニズムにより得られた情報を含む。)のほか、企業内外のステークホルダーからの情報を収集することが考えられます。

具体例として、自社従業員やサプライヤー等へのヒアリング、質問票の活用、自社・サプライヤー等の工場等を含む現場への訪問、監査や第三者による調査等が挙げられます。

また、実効性評価の手続を関連する社内プロセスに組み込むべきであり、これにより人権尊重の取組を企業に定着させることに繋がります。

具体例として、例えば、環境や安全衛生の視点から従前実施していた監査や現地訪問といった手続きに、人権の視点を取り込むことが考えられます。

企業は、評価結果を活用することで、企業が実施した対応策が人権への負の影響の防止・軽減に効果があったか、また、より効果のある対応策があるかを検討し、対応策に効果がない又はその効果が不十分との評価結果が得られた場合は、評価の過程で得られた各種情報を分析することで、効果が得られなかった理由を把握することができます。

【④Action】説明・情報開示

①~③のステップを経て、最終的に、企業は、自身が人権を尊重する責任を果たしていることを説明することができなければなりません。また、企業が人権侵害の主張に直面した場合、中でも負の影響を受けるステークホルダーから懸念を表明された場合は特に、その企業が講じた措置を説明することができることは不可欠です。

人権侵害の存在が特定された場合、その説明・情報開示に抵抗を感じることも多いところかと思われますが、本ガイドラインでは、「仮に人権侵害の存在が特定された場合であっても、企業価値を減殺するものではなく、むしろ改善意欲があり透明性の高い企業として企業価値の向上に寄与するものであり、また、ステークホルダーから評価されるべきものでもあり、企業による積極的な取組が期待される。」と述べられており、本ガイドラインの策定・公表により、今後はよりこの観点が一般的になっていくものと予想されます。

開示・説明する情報は、人権DDについて、どのような不断の改善プロセスを踏んだかに関する基本的な情報を伝えることが何よりもまず重要です。

例 人権方針を企業全体に定着させるために講じた措置、特定した重大リスク領域、特定した(優先した)重大な負の影響又はリスク、優先順位付けの基準、リスクの防止・軽減のための対応に関する情報、実効性評価に関する情報

情報提供の方法は、受け手が入手しやすい方法であることが求められます。

この際、情報の一般公開(例:企業のホームページ上に記載、統合報告書、サステナビリティ報告書やCSR報告書、人権報告書を作成して開示)は、定期でも非定期でもよいですが、その頻度は1年に1回以上であることが望ましいとされています。

また、一般公開にとどまらず、特に負の影響を受ける又は受けたステークホルダーに対して情報を提供する際には、オンライン形式を含む面談等を行うことが考えられ(4.4.2)、対話の中で説明や情報提供を行うべきです(OECDガイダンスQ46)。

救済

企業は、自社が人権への負の影響を引き起こし、又は、助長していることが明らかになった場合、救済を実施し、又は、救済の実施に協力することになります。

救済の例として、謝罪、原状回復、金銭的又は非金銭的な補償のほか、再発防止プロセスの構築・表明、サプライヤー等に対する再発防止の要請等が挙げられますが、何が適切な救済かは、負の影響を受けたステークホルダーの視点から決定されるものです。

また、苦情への早期の対処による直接救済を可能とするために、企業に、①苦情処理メカニズムの確立、又は、②業界団体等が設置する苦情処理メカニズムに参加することが求められています。

苦情処理メカニズムは、利用者がその存在を認識し、信頼し、利用することができる場合に初めてその目的を達成することができるものであるため、苦情処理メカニズムとしては、以下の要件を満たす必要があります。

| 正当性 | 苦情処理メカニズムが公正に運営され、そのメカニズムを利用することが見込まれるステークホルダーから信頼を得ていること。 |

|---|---|

| 利用可能性 | 苦情処理メカニズムの利用が見込まれる全てのステークホルダーに周知され、例えば使用言語や識字能力、報復への恐れ等の視点からその利用に支障がある者には適切な支援が提供されていること。 |

| 予測可能性 | 苦情処理の段階に応じて目安となる所要時間が明示された、明確で周知された手続が提供され、手続の種類や結果、履行の監視方法が明確であること。 |

| 公平性 | 苦情申立人が、公正に、十分な情報を提供された状態で、敬意を払われながら苦情処理メカニズムに参加するために必要な情報源、助言や専門知識に、合理的なアクセスが確保されるよう努めていること。 |

| 透明性 | 苦情申立人に手続の経過について十分な説明をし、かつ、手続の実効性について信頼を得て、問題となっている公共の関心に応えるために十分な情報を提供すること。 |

| 権利適合性 | 苦情処理メカニズムの結果と救済の双方が、国際的に認められた人権の考え方と適合していることを確保すること。 |

| 持続的な学習源 | 苦情処理メカニズムを改善し、将来の苦情や人権侵害を予防するための教訓を得るために関連措置を活用すること。 |

| 対話に基づくこと | 苦情処理メカニズムの制度設計や成果について、そのメカニズムを利用することが見込まれるステークホルダーと協議し、苦情に対処して解決するための手段としての対話に焦点を当てること。 |

コメント

ビジネスと人権は、営利を追求しコスト削減を図ろうとする企業にとって避けられない課題です。例えば近年の日本では、技能実習生制度の問題が大きく取り上げられることも増えています。

本ガイドラインの策定により、日本でも企業の人権尊重責任への取組は加速すると見込まれますので、全ての企業において、継続的な取組は喫緊の課題となるといえるでしょう。

弁護士は、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」ことを使命としており(弁護士法第1条)、本ガイドラインで求められる、人権方針の策定、人権DD、救済メカニズムの構築の全過程において、弁護士の知見が有効と考えられます。また、人権DDの実施及び開示を企業に義務付ける法制度を採用する国も増えており、ビジネスの内容によってはこれらの適用対象となることもありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

本ガイドラインでは、「主に企業の実務担当者に対して、人権尊重の取組の内容をより具体的かつ実務的な形で示すための資料を経済産業省が作成・公表することを予定」していることが予告されており(1.1)、今後も情報をアップデートしてまいります。

本記事に関するお問い合わせはこちらから。

(文責・角川)

- 投稿タグ

- ESG, SDGs, サプライチェーン, ビジネスと人権, 人権DD, 人権デューデリジェンス, 日本政府, 経済産業省, 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン