経済産業省は、令和4年3月31日、「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」(以下「本指針」といいます。)を策定しました。

経済産業省は、令和4年3月31日、「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」(以下「本指針」といいます。)を策定しました。

本指針は、ライセンス交渉の透明性・予見可能性の向上を通じて適正な取引環境を実現することを目的として、国内で初めて、国内特許を含む標準必須特許のライセンス交渉に携わる権利者及び実施者が則るべき誠実交渉の規範を示したものです。

本指針は、交渉当事者や司法など、多様な関係者によって活用されることが期待されているものであり、今後の国内特許を含む標準必須特許のライセンス交渉の実務では、本指針が示した規範が基本的な準則となるものと考えられるため、本記事で紹介します。

ポイント

骨子

- 経済産業省は、令和4年3月31日、標準必須特許のライセンス交渉の透明性・予見可能性の向上を通じて適正な取引環境を実現するため、国内特許を含む標準必須特許のライセンス交渉に携わる権利者及び実施者が則るべき誠実交渉の規範を示すものとして、「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」を策定・公表しました。

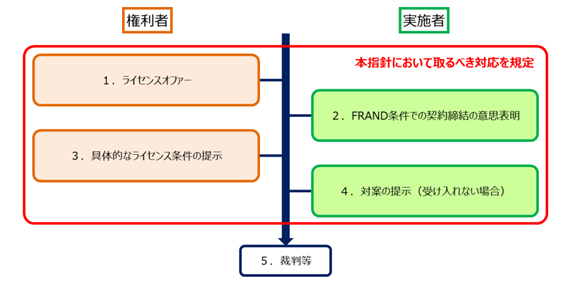

- 本指針は、標準必須特許の権利者及び実施者が、標準必須特許のライセンス交渉における主要な4つのステップ(①権利者によるライセンスオファー/②実施者によるFRAND条件での契約締結の意思表明/③権利者による具体的なライセンス条件の提示/④実施者による対案の提示)において取るべき対応を示しています。

- 本指針の直接的な対象は、FRAND宣言がなされた標準必須特許を保有する権利者自らが実施者と行う交渉に限られますが、この他にも、本指針も参考にしながら透明性の確保に努めることが望ましい場合があることが示されています。

- 本指針に法的拘束力はありませんが、交渉当事者や司法など、多様な関係者によって活用されることが期待されているものであるため、今後の標準必須特許のライセンス交渉においては、本指針が示した規範が基本的な準則となるものと考えられます。

解説

標準必須特許に関する基礎知識

本指針の解説に先立ち、まず、本指針で用いられている用語等を説明します。

標準必須特許とは

標準必須特許(SEP:Standard Essential Patent/以下「SEP」といいます。)とは、標準規格で規定された機能、効用を実現するために必須となる特許発明のことです。

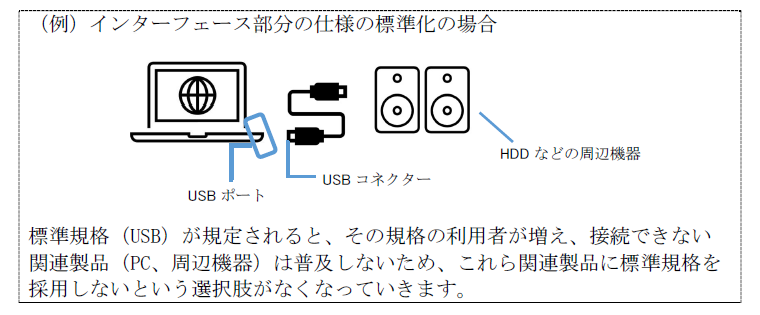

標準規格とは、皆が共通の技術仕様を使うようにし、相互運用性、品質、性能及び安全を確保するとともに、低コスト化などを図ることを目的として、標準化機関が定める統一された基準のことです。身近な例では、動画圧縮標準規格であるMPEG-2(DVD等で活用)、モバイル通信規格であるであるLTE(スマートフォン等で活用)、無線LAN規格であるWi-Fi(ノートパソコン等で活用)が挙げられ、特に、情報処理や情報通信などの分野では、異なる製品間の接続方式や情報伝達方式などについて標準化が積極的に行われています。

標準規格が規定されると、以下の具体例のように、標準規格を採用しないという選択肢がなくなっていきます。

標準規格には、特許発明を含む新しい技術が必須のものとして利用されることが多いところ、標準規格に特許発明にかかる技術が利用されている場合には、標準規格で規定された機能・効用を実現しようとすると、当該特許発明の実施から逃げられなくなります。

SEPは、このような性質を有する点で、標準化されていない特許権とは異なる側面があります。

FRANDライセンスの誠実交渉義務

発明を公開する代償として技術に対して独占権を付与する「特許」と、技術をできるだけ広く普及させようとする「標準」は、いずれもイノベーションの促進に貢献するものですが、両者は一見相反する要請に対応するものであり、両者の間にはしばしば緊張関係が生まれます。

すなわち、もし、独占的な権利である特許権の行使を自由に認めると、前記のように標準規格の利用から逃げられない状況に置かれている標準規格の実施希望者は、特に差止請求を警戒して非常に高額なライセンス実施料を支払わざるを得なくなり(後述する「ホールドアップ問題」)、また、SEPが多数である場合には実施料が高くなります(ロイヤルティ・スタッキング問題)。結果的に標準化技術を使用した市場への新規参入や新規市場創出の障壁となり、イノベーションを阻害するおそれがあります。

他方で、特許法の目的(第1条)である「発明の奨励」が「産業の発達」に寄与するためには、発明から商業的実施に至るまでの投資を回収して余りある利益を特許権者にもたらす必要がありますが、標準を使用するためのコスト削減を重視しすぎると、特許権者が低廉なライセンス実施料しか得られなくなります。その結果、次世代の標準化すべき技術の研究開発・社会実装や標準化活動をするインセンティブが失われてしまい、新規市場の創出に役立つ技術の開発や普及が困難になるほか、標準化すべき技術の保有者は標準化に協力しなくなってしまい、特許法の目的が損なわれかねません。

そこで、標準化機関は、多くの場合、各機関のIPRポリシーにおいて、標準化活動に参加する特許権者に対し、無償でSEPを開放しないのであれば、SEPのライセンスを「公正、合理的かつ非差別的な条件」(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory/以下「FRAND条件」といいます。)で行う用意があることの宣言書(以下「FRAND宣言」といいます。)を標準化機関に提出することを求めており、実施希望者に対して、FRAND条件で実施を許諾する契約交渉がしやすいようにするなどして、特許発明の実施が円滑に行えるような工夫をしています。もっとも、通常、標準化機関は、具体的にいかなる条件がFRAND条件を満たすかについては関与しないため、権利者と実施者との間で、FRAND条件の解釈をめぐって個別に交渉する必要があります。

FRAND宣言の法的な効果については、各国の裁判所の判断は分かれているものの、SEP保有者による権利行使(特に差止請求)を無制限に認めるべきではないと考え方に収斂してきています。

例えば、日本では、知的財産高等裁判所平成26年5月16日大合議決定判決〔アップルvsサムスン事件控訴審決定〕において、実施者が、①権利者がFRAND宣言をしたこと、②実施者がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であることの2点の主張立証に成功した場合には、「権利濫用法理」(民法第1条第3項)が適用され、差止請求は許されないと判示されています。

このように、FRAND宣言されたSEPによる権利行使(特に差止請求)が認められるのは限られた場合といえ、権利者には、ライセンスを受ける意思を有する実施者に対するライセンス拒絶とならないように、実施者と誠実に交渉する義務があるといえます。

パテントプールとは

本指針では、パテントプール管理会社が行う交渉は原則として適用対象外とされていますが、SEPのライセンス交渉は、パテントプール管理会社と標準の実施者との間で行われる場合があります。

「パテントプール」とは、公正取引委員会の定義によると、「ある技術に権利を有する複数の者が、それぞれの所有する特許等又は特許等のライセンスをする権限を一定の企業体や組織体(中略)に集中し、当該企業体や組織体を通じてパテントプールの構成員等が必要なライセンス等を受けるもの」です(公正取引委員会「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法の考え方」(平成19年9月28日))。

もし、標準規格の実施者が、SEPライセンスの取得のために、標準規格に含まれる特許権の保有者と個別に交渉しなければならないとすると、コスト的にも時間的にも効率が悪くなります。このような非効率性を改善するために、標準規格においては、規格技術に関する特許権者が共同でパテントプールを形成し、当該プールを通じて、規格を採用した製品の開発・生産に必要な特許権を一括してライセンスする枠組が利用されるようになっています。

本指針が策定された理由―交渉過程に関する誠実交渉ルールの必要性―

次に、なぜ誠実交渉ルールが必要なのかを説明します。

「ホールドアップ問題」と「ホールドアウト問題」による誠実交渉の困難

標準規格の実施者とSEPの権利者によるSEPライセンスの交渉では、実施者は「ホールドアップ問題」を、権利者は「ホールドアウト問題」を、それぞれ強調し、誠実な交渉が行われないことが多くあります。これを解決するために、権利者・実施者の双方が則るべき誠実交渉の規範を定める必要がありました。

| 実施者側の主張 【ホールドアップ問題】 |

権利者側の主張 【ホールドアウト問題】 |

||

| 権利者 標準必須特許権者 |

実施者 標準規格利用者 |

権利者 標準必須特許権者 |

実施者 標準規格利用者 |

標準規格を採用する場合、実施者にはSEPを使用しないという選択肢が無く、差止めを受ければ、標準規格を採用した当該製品を販売できなくなるという脅威に直面する。このため、実施者は、通常の特許と比べて不利な条件を受け入れざるを得なくなる恐れがある。 標準規格を採用する場合、実施者にはSEPを使用しないという選択肢が無く、差止めを受ければ、標準規格を採用した当該製品を販売できなくなるという脅威に直面する。このため、実施者は、通常の特許と比べて不利な条件を受け入れざるを得なくなる恐れがある。 |

権利者には、FRAND条件でのライセンスが求められる。当該条件を満たしていないと判断された場合、権利行使が認められない可能性が高い。そうすると、実施者は、特許権者からのライセンス交渉の申込みを受けたのに、SEPについては差止めが認められないだろうと見込んで、誠実に対応しようとしない。 権利者には、FRAND条件でのライセンスが求められる。当該条件を満たしていないと判断された場合、権利行使が認められない可能性が高い。そうすると、実施者は、特許権者からのライセンス交渉の申込みを受けたのに、SEPについては差止めが認められないだろうと見込んで、誠実に対応しようとしない。 |

||

第四次産業革命に伴うSEPライセンス交渉の関係者の多様化

また、近年、ライセンス交渉を巡る関係者の多様化に伴い、ライセンス交渉の態様にも変化が生じており、この変化は、特に、対象の標準規格・技術に知見の無い企業や中小企業にとって、大きな事業リスクとなっているとの事情が挙げられます。

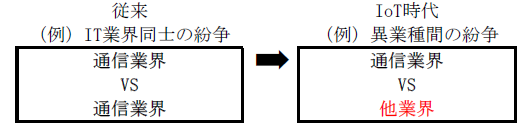

近年、標準規格の普及や当該規格に必要な技術の複雑化により、SEPのライセンスに関する紛争が世界各国で生じています。特に、モノ(製品)のインターネット(Internet of Things/以下「IoT」といいます。)の普及により、様々なインフラや機器がインターネットを通じてつながり合う「第四次産業革命」と称される変化が国内外において急速に進展しています。IoT化の進展を背景として、2010年代より、モバイル通信規格のSEPに関して、エレクトロニクス業界の枠を超えた異業種間ライセンスが始まっています。今後、IoT化の更なる進展により、自動車に限らず、建設機械、工場といった、日本が強みを持つ産業分野の製品に電気電子・情報通信分野を中心とした標準規格の利用が拡大していく見込みです。

従来、IT技術のSEPを巡るライセンス交渉は、互いに一定規模の特許ポートフォリオを有する同じ分野の企業同士を中心に行われるため、多くの場合、クロスライセンスにより解決され、必要に応じて事業開始後にライセンス交渉を行う慣行がありました。これに対し、IoT時代は、様々な業種の企業がIT技術の標準規格を利用するようになり、SEPのライセンス交渉に関わってくる可能性が生じているため、クロスライセンスによる解決が困難となっています。

また、同じ業種の企業同士では、互いに相手が保有する特許のライセンス料率についてある程度共通の相場観を持つことができ、必須性の評価も比較的容易であるのに対し、異業種間では、ライセンス料率の相場観が大きく異なり、必須性の評価もライセンシーにとって困難となりがちです。

さらには、事業を自ら実施せず保有する特許権の行使だけで収益を上げるPAE(Patent Assertion Entity)と呼ばれる主体が、SEPのライセンス交渉や紛争の当事者となるケースも見られます。

こうしたライセンス交渉を巡る関係者の多様化に伴い、ライセンス交渉の態様にも変化が生じています。この変化は、特に、対象の標準規格・技術に知見の無い企業や中小企業にとって、大きな事業リスクとなっていました。

交渉の透明性・予見可能性の向上

さらに、国内でのSEPの権利行使に関して、将来的に日本で裁判が行われる場合に備えて、裁判結果に対する予見可能性を向上させる必要があります。アップルvsサムスン事件では、一定の場合には権利濫用法理によりSEPに基づく差止請求権の行使が制限されることが示されたものの、「実施者がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であること」の立証のために具体的にどのような事実を挙げる必要があるのか等は明示されておらず、不明確な点が多く残っています。また、現在、同判決からすでに7年以上が経過していることも、裁判結果の予見可能性の低さの一因となっていました。

加えて、本指針を策定することで、国外にも透明性・予見可能性を高める交渉の在り方を発信し、国際的なルール形成を主導する目的もあります。国際的なSEPポートフォリオの異業種間ライセンス交渉が増加していく中で、国内企業の交渉態度が不誠実と受け取られ、差止めのリスクに晒されることや当該リスクを踏まえて不利な条件を受け入れざるを得なくなること、または、権利行使が制限されて正当な対価を回収できなくなることを避けるため、実効性のある形で交渉の透明性・予見可能性を向上させる必要があります。

本指針の解説➀ 概要・位置づけ・対象等

本指針の概要

本指針は、ライセンス交渉の透明性・予見可能性の向上を通じて適正な取引環境を実現することを目的として、日本として、国内特許を含むSEPのライセンス交渉に携わる権利者及び実施者が則るべき誠実交渉の規範を示すものです。

本指針の策定にあたっては、経済産業省競争環境整備室/知的財産政策室において、令和3年3月から「標準必須特許のライセンスを巡る取引環境の在り方に関する研究会」を開催し、知的財産法・競争法の有識者や産業界の参画の下、対応策の検討が行われていました。令和3年7月には、中間整理報告書(44頁)において、次の方針が示されていました。

今後の検討の方向性

ライセンス交渉過程の透明性・予見可能性の向上を通じて適正な取引環境を実現するため、国際的な動向も踏まえつつ、政府として、権利者・実施者双方が則るべき誠実交渉のルールを迅速に検討し、対外的に発信していく。

本指針は、この方針に則り、令和4年3月までの間に、SEPのライセンス交渉の主要な4つのステップにおける対応について、国内外の企業等へのヒアリングや意見募集を実施し、これらの結果を提示して行われた上記研究会での検討結果を踏まえて策定されたものです。なお、本指針とともに、上記研究会における本指針の策定に向けた検討の過程を示した「標準必須特許のライセンスを巡る取引環境の在り方に関する研究会 誠実交渉指針の策定に関する報告書」(以下「本報告書」といいます。)も公表されています。

なお、SEPのライセンス交渉に関しては、本指針の策定に先立ち、特許庁が「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」(平成30年6月30日改正)(以下「手引き」といいます。)を出しています。

本指針と手引きでの共通点は、法的拘束力を持たず、将来の司法の判断を予断しない点です。

他方で、本指針と手引きの差異は、手引きは、国内外の裁判例や競争当局の判断、ライセンス実務等の動向を踏まえ、SEPライセンス交渉を巡る論点を客観的に整理して策定した資料であるのに対し、本指針は、我が国として初めて誠実交渉の規範を示したものである点です。

本指針の位置づけ(法的拘束力)

本指針は、法令でも裁判所が示した規範でもないため、法的拘束力を持つものではありません。

また、SEPのライセンス交渉に関するグローバル・ルールは状況に応じて変化しており、本指針が、具体的/単一のルールとなっているわけでもありません。

そのため、本指針に則って行動することにより、個別の国内外の訴訟において、誠実に交渉したとの判断が得られることが保証されるものではありません。

もっとも、本指針は、国内外の企業等の意見や、日本における知的財産法・競争法の有識者や産業界の意見を踏まえて策定されたものであり、経済産業省は、かかる策定の経緯から、本指針の位置づけについて、「国内特許を含むSEPのライセンス交渉において、交渉当事者や司法など、多様な関係者によって活用されることが期待される」こと、及び、「経済産業省としても、SEPのライセンスを巡る取引環境の整備のため、本指針を活用して」いくと述べているところです。

したがって、本指針に法的拘束力はなくても、SEPライセンス交渉が誠実に行われたかを判断する際に参考になるものと考えられ、今後のSEPライセンス交渉では、本指針が示した規範に則った交渉が実務上は求められることとなるものと考えられます。

本指針の対象

本指針の対象は、FRAND宣言がなされたSEPのライセンス交渉であり、FRAND宣言がなされていないSEPのライセンス交渉は対象外です。

また、SEPのライセンス交渉は、①二者間交渉(SEPを保有する権利者自らが実施者と行う交渉)と、②パテントプール管理会社が行う交渉(権利者との契約に基づき、自らはSEPを保有しないパテントプール管理会社が実施者と行う交渉)の2つに大別されるところ、本指針は、①二者間交渉のみを対象とし、②パテントプール管理会社が行う交渉は、直接の対象としていません。

これは、SEPを保有する権利者については、FRAND条件で誠実にライセンスを受ける意思を有する実施者に対しては、SEPに基づく差止請求権の行使は制限されるという考え方が一般的である一方で、SEPを保有しないパテントプール管理会社は、自ら訴訟を提起して権利行使を行うことはなく、また、契約関係にある権利者との関係で、交渉の自由度は権利者自身よりも小さいと考えられるためです。

ただし、②パテントプール管理会社が行う交渉であっても、パテントプール管理会社がライセンス交渉の対象となるSEPを保有しており自らが権利者として実施者と行う交渉や、②パテントプール管理会社が行う交渉が途中で①二者間交渉へと移行した場合における権利者と実施者が行う交渉は、本指針の対象となります。

また、②パテントプール管理会社が行う交渉は、原則として本指針の対象外であるものの、本指針では、かかる交渉は実務上よくみられることや、かかる交渉が①二者間交渉へと移行する場合にも、移行前にパテントプール管理会社が十分な情報を提示しておくことにより、移行後の交渉の円滑化が期待されることを理由に、「パテントプール管理会社は、本指針も参考にしながら、透明性の確保に努めることが望ましい」と示されています。

本指針の対象をまとめると、下表のとおりとなります。

| SEPライセンス交渉の分類 | 本指針の対象 | ||

|---|---|---|---|

| 1.FRAND宣言がなされていないSEPのライセンス交渉 | × | ||

| 2.FRAND宣言がなされているSEPのライセンス交渉 | ― | ||

| 2-1.二者間交渉 | 〇 | ||

| 2-2.パテントプール管理会社が行う交渉 | × 参考にしながら透明性の確保に努めることが望ましい |

||

| 2-2-1.パテントプール管理会社がライセンス交渉の対象となるSEPを保有しており自らが権利者として実施者と行う交渉 | 〇 | ||

| 2-2-2.途中で、二者間交渉へと移行した場合における権利者と実施者が行う交渉 | 〇 | ||

本指針の解説② ライセンス交渉の各ステップにおいて取るべき対応

ライセンス交渉の進め方に関し、FRANDは、「公平・合理的・非差別的」という意味ですが、これには、(1)交渉プロセスと、(2)ライセンス条件の2つの側面があります。

ライセンス交渉の最終目的はライセンスの要否及びライセンスが必要な場合の適切なライセンス条件の決着ですが、本指針は、(1)交渉プロセスにおける透明性・予見可能性に重きを置いた指針といえるものと考えられます。

本指針では、権利者及び実施者が、SEPのライセンス交渉における主要な4つのステップにおいて取るべき対応が示されています。以下では、各ステップにおける権利者・実施者がとるべき対応について、本指針を引用しつつ、解説していきます。

(図:本指針3頁「<ライセンス交渉の主要な4つのステップに関するイメージ>」より引用)

ステップ1:ライセンスオファー【権利者】

権利者は、SEPに関するライセンスオファーを行う際、自ら又は実施者からの求めに応じて、実施者に対し、ライセンスの対象となる特許(以下「対象特許」という。)について、以下の事項を提示すべきである。

- 特許番号のリスト

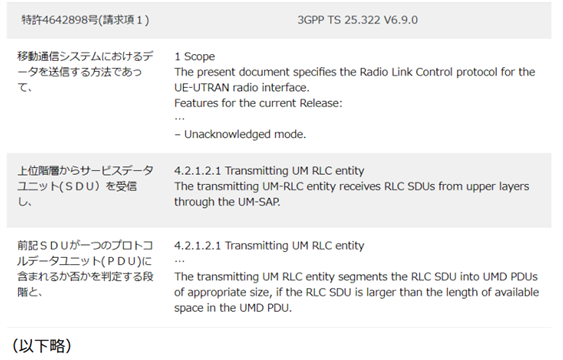

- 特許請求項と規格を構成要件単位で対応させたクレームチャート(対象特許の件数が多い場合には代表的な特許に関するもの)

- 実施者の製品が対応する規格に準拠していることを示す情報

- FRAND宣言がなされていることを示す情報及び対応する規格書の番号【※注】

【※注】権利者は、前記のこれらの情報を提示するために、必ずしも新たな資料を作成する必要はなく、対象特許についてFRAND宣言がなされていることと、対象特許に対応する規格書の番号が分かる資料であれば、標準化機関に対して権利者が提出したFRAND宣言書など既存の資料を提示することで足りる。(続く)

一般に、特許権者は、実施者による権利の侵害が疑われる場合には、関連する特許を特定し、侵害の態様を明らかにすることにより、実施者とライセンス交渉を開始するところ、この部分は、権利者が実施者に対してライセンスオファーをする際に提示すべき事項を示すものです。

提示すべき事項の一つとされている「クレームチャート」とは、特許権の侵害判断を行う際に用いられる対比表であり、対象となる特許権を構成する請求項(クレーム)と、それらに該当する対象製品の構成要素をそれぞれ抽出し比較することで、特許権侵害の有無を確認することを可能とするものです。クレームチャートは、実施者にとっては侵害の有無の分析に有用であり、特許権者にとってはクレームチャートを提示することによって誠実に情報を提供していることを示せることになります。

ライセンスオファーの際に、権利者からのクレームチャートの提示が必要か否か(クレームチャートの提供が必須か、必須ではないか、全SEPについては不要であるが一部は必須か)については、本指針の策定にあたって行われた有識者のヒアリングにおける意見も分かれていたところです。

(なお、国外の裁判例では、差止請求訴訟を提起する前にクレームチャートの提示が必要か否かについて争われていますが、判断は分かれています。例えば、2015年7月の欧州司法裁判所による〔Huawei vs ZTE事件〕は、SEP保有者が差止請求又は侵害品の回収を求める訴訟の提起が支配的地位の濫用にならないための二つの条件のうちの一つとして、特許を指定し侵害の態様を特定することで警告することが必要であると判断しています。他方で、2020年5月のドイツ最高裁判所による〔Sisvel vs Haier事件〕は、SEP保有者は、差止請求訴訟を提起する前に、実施者に対して訴訟外で侵害の通知をして実施者がライセンスを受ける意思表示をする機会を与える義務を負うところ、その際、クレームチャートを用いていれば通常は十分と判断されるであろうが、クレームチャートを用いることは義務的なものではなく、権利者には対象特許の特定と侵害の事実の通知以上に技術的な詳細な説明をする義務もないと判断しています。)

本指針は、ライセンスオファーの際にクレームチャートも原則として提示すべき事項の一つとすること、及び、「対象特許の件数が多い場合には代表的な特許に関するもの」で足りることを示しているものといえます。後者の部分については、特許庁の手引きにおける、「特許権者が大量のSEPを保有している場合、当事者は、交渉プロセスを合理化するため、話し合って交渉の対象を代表的な特許に限定することがあります。」との記載(7頁、25頁以下)が、実務上参考になるものと思われます。

SEPのクレームチャートの例(図:本報告書18頁より引用)

(続き)なお、権利者が特許請求項と規格を構成要件単位で対応させたクレームチャートを提供する際に、実施者が求める場合には、権利者は当該クレームチャートを秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement、以下「NDA」という。)の対象に含めずに提供することが望ましい【※注】。

【※注】当該クレームチャートが、権利者による単語の解釈など非公知の情報を含む場合にはこの限りではない。しかしながら、権利者が当該クレームチャートをNDAの対象に含めて提供する場合であっても、実施者が自らライセンス交渉を進める上でサプライヤや弁護士・弁理士等の知見を必要とする場合に、実施者が当該クレームチャートをこれらの者に対して開示することを、権利者は妨げるべきではない。一方で、権利者が、実施者の求めに応じて、当該クレームチャートをNDAの対象に含めずに提供する場合であっても、実施者は、権利者の同意を得ることなく、当該クレームチャートをインターネット上で公開するなどライセンス交渉以外の目的で第三者に開示すべきではない。

この部分は、クレームチャートとNDAの関係に言及したものです。

請求項と標準規格書は公開されているため、これら自体は秘密ではありませんが、特許権者は、請求項の用語と標準規格書との対応関係やその解釈を機密情報と考え、クレームチャートを提示する条件としてNDAの締結を求める傾向があります。一方、実施者は、クレームチャートが請求項の用語と標準規格書との単純な対比である場合などは、クレームチャートは機密情報ではなく、NDAの対象とすべきでないと主張する傾向があります。

本指針は、この点について、権利者が特許請求項と規格を構成要件単位で対応させたクレームチャートを提供する際に、実施者が求める場合には、クレームチャートが権利者による単語の解釈など非公知の情報を含む場合を除き、権利者は当該クレームチャートをNDAの対象に含めずに提供することが「望ましい」と示しています(「望ましい」との記載に留められており、必ずしも提供しなければならないとまでは示されていません。)。

また、本指針は、権利者が当該クレームチャートをNDAの対象に含めて提供する場合であっても、実施者が自らライセンス交渉を進める上でサプライヤや弁護士・弁理士等の知見を必要とする場合に実施者が当該クレームチャートをこれらの者に対して開示することを、権利者は妨げるべきではないことも示しており、後述のステップ2においても同様の記載があります。

ステップ2:FRAND条件での契約締結の意思表明【実施者】

実施者は、権利者からステップ1(ライセンスオファー)に規定された対応を受けた場合は、権利者に対し、対象特許について、FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する旨を表明すべきである。実施者が本意思表明を行う際に、必要に応じて、ライセンス交渉の過程で対象特許の必須性・有効性・侵害該当性を争うことを留保することは、FRAND条件で誠実にライセンスを受ける意思を有する実施者であることを否定することにはならない。

なお、実施者が本意思表明を行った後も、実施者が自らライセンス交渉を進める上でサプライヤや弁護士・弁理士等の知見を必要とする場合に、実施者がライセンス交渉の過程で権利者から提示された情報をこれらの者に対して開示することを、権利者は妨げるべきではない。

この部分では、まず、実施者は、権利者からステップ1(ライセンスオファー)に規定された対応を受けた場合は、権利者に対し、対象特許について、FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する旨を表明すべきことが示されています。特許権者からライセンス交渉の申込みを受けた実施者は、内容に異論がある場合であっても、当該申込みを放置せずに、特許権者に対して誠実に応答しておくべきことになります。

必須性・有効性・侵害該当性についての議論が継続している場合の対応については、①こうした論点について争う権利を留保しつつ、速やかにライセンスを受ける意思を表明すべきだとする見解と、②実施者がライセンスを受ける意思を表明する前に、まず当事者間で必須性・有効性・侵害該当性について議論すべきであるという見解が存在します。本指針は、①の対応を求めるものと考えられます。

なお、この点に関する裁判例として、SEPの必須性・有効性・侵害該当性についての議論が継続している場合であっても、実施者が、SEPの必須性・有効性・侵害該当性を争う権利を留保しつつ、速やかにライセンスを受ける意思を表明することを求める裁判例が複数存在しており(St. Lawrence v. Vodafone and HTC (ドイツ、地裁、2016年)/St. Lawrence v. Deutsche Telekom and HTC (ドイツ、地裁、2015年)/Huawei v. ZTE (欧州、CJEU、2015年))、本指針の考え方は、これらの裁判例を踏まえたものと考えられます。

なお、必須性・有効性・侵害該当性についての争いとしては、例えば次の論点が考えられます(手引き10・11頁)。

(1)特許が真に必須であるかどうか

(2)特許が有効であるかどうか

(3)実施者が特許を侵害しているかどうか

(4)特許が執行可能かどうか

(5)権利を行使している者が特許の真の保有者であるかどうか

(6)特許が消尽していないものであるかどうか

なかでも(1)について当事者間において争いとなった場合、当事者同士のみで解決することは困難です。そこで、特許庁は、標準必須性に係る判断のための判定制度を用意しており、これにより、公正・中立な立場からの判定を得ることができます(特許庁「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き(改訂版)」(令和元年6月改訂))。

ステップ3:具体的なライセンス条件の提示【権利者】

権利者は、実施者からステップ2(FRAND条件での契約締結の意思表明)に規定された対応を受けた場合は、実施者に対して、ロイヤルティを含む具体的なライセンス条件を提示すべきである。その際、権利者は、ロイヤルティの算出方法に加えて、第三者ライセンス(*ここでは、本交渉における権利者又は実施者が、過去に第三者と締結したライセンス契約のことを表す。なお、第三者ライセンスに関する情報は、第三者とのNDAのために提供できない場合がある。)に関する情報、パテントプールの料率、裁判例等から適切な情報を用いて、当該ライセンス条件がFRANDであることを客観的に理解できるように説明すべきである。

この部分は、権利者は実施者に対し、ロイヤルティを含む具体的なライセンス条件を提示すべきであり、その際、ロイヤルティの算出方法の説明は必須であることを示しています。ロイヤルティの算出方法の説明が必須であると示したのは、Philips v. Archos(ドイツ、地裁、2016年)において、FRAND条件の提示の時にロイヤルティの算定方法を含めていなかったことから差止請求権が認められなかったことも反映されていると考えられます。

また、本指針は、提示したライセンス条件がFRANDであることを客観的に理解できるように説明することも求めています。説明に用いる情報としては、説明が必須であるロイヤルティの算出方法の説明のほかに、具体例として、①第三者ライセンス(第三者とのNDAにより提供できない場合を除く)、②パテントプールの料率、③裁判例が挙げられていますが、これに限られません。

なお、特許庁の手引き(14・15頁)では、この段階における権利者の行為で不誠実と評価される方向に働く可能性があるものとして、国内外の裁判例を踏まえ、①FRAND条件を提示する前に、優位に交渉を進めることを目的として、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を表明した実施者に対して、差止請求訴訟を提起すること、②交渉中にもかかわらず、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を表明した実施者の取引相手に対して、差止請求権を行使する旨の警告書を送付することなどを挙げており、権利者はこれらの点に留意する必要があります。

ステップ4:対案の提示(ステップ3のライセンス条件を受け入れない場合)【実施者】

実施者は、権利者からステップ3(具体的なライセンス条件の提示)に規定された対応を受けた場合に、提示されたライセンス条件を受け入れないときは、権利者に対して、ロイヤルティを含む具体的なライセンス条件を対案として提示すべきである。その際、実施者は、ロイヤルティの算出方法に加えて、第三者ライセンス(*ここでは、本交渉における権利者又は実施者が、過去に第三者と締結したライセンス契約のことを表す。なお、第三者ライセンスに関する情報は、第三者とのNDAのために提供できない場合がある。)に関する情報、パテントプールの料率、裁判例等から適切な情報を用いて、当該ライセンス条件がFRANDであることを客観的に理解できるように説明すべきである。

この部分は、実施者は、権利者が提示したFRAND条件に異論がある場合は、FRAND条件の対案を提示すべきであること、対案を提示する際にはステップ3で求められている具体的なライセンス条件の提示と同様の対応が求められることを示しています。

権利者が対案を拒否した場合または実施者の交渉態度が不誠実である場合の対応

本指針では、ステップ4を経ても合意に至らない場合の対応については示されていません。

この点、権利者が実施者による対案を拒んで合意に至らない場合や、当事者の一方又は双方が合意に至らない状態のまま時間が経過するのを望まない場合には、当事者は、裁判やADRを通して紛争の解決を図ることが考えられます。

また、SEPによる差止請求権の行使については、各国で裁判例の積み重ねが進んでいますが、ほとんどの国の裁判所は、誠実に対応している実施者に対する差止請求権の行使を制限する一方、実施者の交渉態度が不誠実である場合に、差止請求権の行使をすることは適切だと判断しています。

本指針の位置づけが「本指針に則って行動することにより、個別の訴訟において、誠実に交渉したとの判断が得られることを保証するものではない」との大前提はありますが、権利者が本指針に則った行動をしたにもかかわらず、合意に至らない場合には、差止請求権を行使しても、それが違法又は不適切と判断されるリスクは低いものといえるでしょう。

コメント

本指針は、国内外のルールが統一されていない中で、国内特許を含む標準必須特許のライセンス交渉の当事者が則るべきルールを国として初めて示したものであり、今後の交渉における交通整理の役割を果たすものといえます。

今後、本指針の対象となる交渉を行う場合は、本指針に則った対応が事実上求められるため、交渉当事者は、本指針の内容を理解しておくことが肝要です。

また、本指針の対象となる交渉において、誠実な対応を行わない相手方に対しては、本指針の存在を示すことで、誠実な対応を求めやすくなるとの意義もあると考えられます。

本記事に関するお問い合わせはこちらから。

(文責・角川)