本稿では、2020年4月1日から施行される改正民法のうち、危険負担に関する事項について解説します。

本稿では、2020年4月1日から施行される改正民法のうち、危険負担に関する事項について解説します。

危険負担は、今回の債権法改正によって比較的大きく変わる部分といえます。

現行法での特定物に関する契約における所有者危険負担の考え方を改め、債務者の責めに帰すべき事由によらないで目的物が滅失又は損傷した場合の不都合が解消されることとなりました。

危険負担とは

危険負担とは、売買等、当事者双方が債務を負う双務契約で、契約が成立したのち、一方の債務が債務者の責めに帰すべき事由によらないで履行できなくなった(履行不能)場合に、その債務の債権者の負う反対給付債務がどのような影響を受けるのかを定める制度や民法上の概念のことを言います。

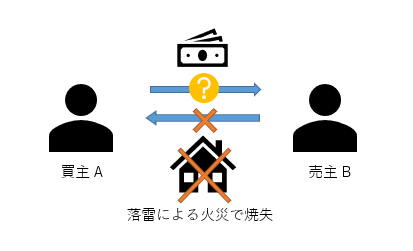

すなわち、買主A・売主Bの間で建物の売買契約がなされた場合、売主Bの建物引渡債務が、例えば建物が落雷による火災で焼失するなど売主Bの責めに帰すことのできない事由により履行できなくなったとき、売主Bの引渡債務は消滅してしまいます。このとき、反対給付債務である買主Aの代金支払債務がどうなるか、つまり、建物の引渡しを受けられなくても代金を支払わなければならないのか、という問題についての考え方として、①買主Aの代金支払債務も消滅する(代金は支払わなくてよい)というもの(債務者主義)、②買主Aの代金支払い債務は残存する(代金を支払わなければならない)というもの(債権者主義)、③その他があり得ますが、どの考え方を採用するかという話です。

従来の制度

現行法条文

原則(債務者主義=売主がリスクを負担)

一方の債務が債務者の責めに帰すべき事由によらないで履行不能となった場合、原則的には、債権者の負う反対給付債務は消滅します。すなわち、買主は代金を払わなくて済みます。

現行法

(債務者の危険負担)

第536条第1項 前二条(執筆者注:債権者主義を定める第534条、第535条)に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。

例外(債権者主義=買主がリスクを負担)

例外的に、以下の場合には、反対給付債務は存続します。

① 債権者の責めに帰すべき事由によって履行できなくなった場合

例えば、業者に対し、広場にタイルを敷き詰めることを300万円で依頼していた場合に、注文者の気が変わって「やっぱり芝生にする。」と言い出し、タイル敷きが途中で履行できなくなったときは、現行法536条2項前段により代金債務は存続し、注文者は300万円を支払わなければなりません。

現行法

第536条第2項 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

② 「特定物」に関する契約について債務者の責めに帰すべき事由によらないで目的物が滅失又は損傷した場合

「特定物」とは、当事者がその物の個性に着目した物のことで、典型例としては、不動産や中古品があります。

これに対し、「不特定物」とは、個性に着目しない物のことです。「不特定物」であっても、物の給付に必要な行為を完了したとき(現行法401条2項前段・例えば買主が取りに来る契約なら、売主が準備・分離・通知を終えた時点)、又は、債権者の同意を得て給付すべき物を指定したとき(同後段)には、特定されたことになり、特定物として取り扱われます。

特定物について債務者の責めに帰すべき事由によらずに目的物が滅失した例として、例えば、2000万円で建物を売買するとの契約成立後に、落雷による火災で建物が消失し、建物引渡債務が履行できなくなったときは、現行法534条1項により代金債務は存続し、買主は2000万円を支払わなければなりません。

これは、特定物の所有者である債権者が危険を負担すべきであるとの考え方に基づいています。つまり、契約成立時点で所有者となった買主が滅失等のリスクを負担します。

現行法

(債権者の危険負担)

第534条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

2 不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

債務者の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合

なお、債務者の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合は、債権者は契約を解除できます。(現行法543条)

停止条件付双務契約の場合

停止条件付双務契約(東京に転勤が決まった場合に、この車を売るといった契約)については、上記とは別に現行法第535条に規定されています。

停止条件の成否が未定のときに目的物が滅失した場合、債権者の負う反対給付債務は消滅します(現行法535条1項)。すなわち、買主は代金を払わなくて済みます。

停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によらないで損傷した場合は、反対給付債務は存続します(現行法535条2項)。すなわち、損傷分も含め、買主は代金を支払わなければなりません。

なお、現行法第535条第3項では、債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合の債務不履行責任について、注意的な規定を置いています。

現行法

(停止条件付双務契約における危険負担)

第535条 前条(執筆者注:債権者主義を定める第534条)の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。

2 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。

3 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

問題の所在

これらの規定に従うと、特定物に関する契約(上記②:534条1項)の場合に、単に契約が締結されただけ(この段階で所有権が買主に移転します。)で、いまだ目的物の引渡しや登記の移転も受けていないのに目的物の滅失のリスクを買主が負担する点で、買主に非常に酷であると指摘されていました。

現行法下における知財関連実務

知財関連契約では、資材供給契約や装置やメディアによる納品を伴う開発に関する契約のように、「物」に関する取引がある場合に、目的物の滅失・損傷と危険負担が問題となり得ます。

特定物に関する現行法第534条第1項は任意規定ですので、実際の契約の場面では、通常、これと異なる合意がなされていることが多いと思われますし、また、契約に規定がなくても、同条と異なる商慣習がある場合には、その慣習に従います。

したがって、実務上は、これらがいずれもない場合に同条が適用され、目的物を得ていないのに支払義務は負うといった債権者に酷な結果が生じるということになります。

改正のポイント

債務者主義への統一

改正民法では、買主に酷な結果となる債権者主義を定めた現行法第534条を削除し、債務者主義に統一することとしました(改正民法536条)。合わせて停止条件付双務契約に関する現行法第535条も削除となっています。

すなわち、特定物か不特定物かを問わず、滅失等のリスクは債務者(売主)が負担しなければならないということになります。

改正民法

第五百三十四条 削除

第五百三十五条 削除(債務者の危険負担等)

第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

ところで、改正民法第536条における「履行することができなくなったとき」(履行不能)には、契約成立後に目的物が滅失するなどして履行することができなくなった場合だけでなく、契約成立時に目的物が既に滅失していたなどして履行できない場合も含まれます(改正民法で新設された412条の2参照)。

改正民法

(履行不能)

第412条の2 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。

2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

履行拒絶という効果

また、現行法では、ある債務の履行が不能となった場合、反対給付債務の消滅という効果が生じましたが、改正民法では、反対給付債務が消滅するのではなく、反対給付債務の履行を拒絶できるという効果が生じるとされました(改正民法536条1項)。

したがって、上記②で挙げた建物が落雷による火災で滅失した事例では、引渡しを受けていない買主は2000万円の支払を履行拒絶でき、支払わなくてよいということになります。債権者は、契約締結し所有者となった後も、引渡しを受けるまでは、滅失等の危険を負担しません。

訴訟における主張立証の観点からは、買主は、現行法下では要求されなかった「反対給付債務の履行を拒絶する」との主張(権利主張)をすることが必要になります。

履行拒絶できない場合

① 債権者の責めに帰すべき事由によって履行できなくなった場合

この場合は、債権者(買主)は反対給付を履行拒絶できません(改正民法536条2項)。現行法においても債権者がリスクを負担するとされていたものです(現行法536条2項)。

② 売買契約において目的物の引渡しを受けた後に目的物が滅失・損傷した場合

この場合は、買主は代金支払を履行拒絶できません(改正民法567条1項)。引渡しを受けられる状態であるのに買主が受領しなかった場合も、買主は代金支払を履行拒絶できません(同2項)。

改正民法

第567条 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。

2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。

解除制度との関係

現行法では、債務者の責めに帰することができない事由による履行不能の場合は危険負担の制度により法律関係を規律し、他方、債務者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合は解除の制度により法律関係を規律していることから、ある双務契約において履行不能が生じた場合、危険負担制度と解除制度では適用の場面がそれぞれ異なっていました。

これに対し、改正民法では、解除制度の適用において、債務不履行に債務者の責めに帰すべき事由を要しないという新たな考え方を採用した関係で、ある双務契約において債務者の責めに帰することができない事由により履行不能が生じた場合に、両制度が交錯するという状況になります。

解除制度に関する民法改正については、本稿とは別に詳しく解説する予定ですので、そちらもご参照ください。

知的財産関連契約実務への影響

危険負担の制度自体は今般の改正で重要な変更がなされましたが、一方で、危険負担の制度が機能する場面は少なくなったと考えられています。というのも、解除制度の改正によって、債務者の責めに帰することができない事由により履行不能が生じた場合に、反対給付債務を履行したくない債権者は、危険負担の規定に基づいて履行拒絶するにとどめず、解除の意思表示をして、契約から解放されることを望むと考えられるからです。

物の移転を伴う知財関連契約においては、従前、危険負担に関して、現行法の規律とは異なり、引渡し時などに危険が移転するものと規定されていることが多かったと思われます。これは改正民法の趣旨に沿ったものではありますが、改正民法の施行に向けて、検収や解除との関係で矛盾なく整合的に定められているか確認することは有益であると思われます。

本記事に関するお問い合わせはこちらから。

(文責・村上)