令和6(2024)年5月、政府の「AI時代の知的財産権検討会」は「中間とりまとめ」(以下「中間とりまとめ」といいます。)を公表しました。

令和6(2024)年5月、政府の「AI時代の知的財産権検討会」は「中間とりまとめ」(以下「中間とりまとめ」といいます。)を公表しました。

「中間とりまとめ」は、知的財産権に関わる論点を中心としつつ、より広い範囲で生成AIに関する論点を整理しています。現時点の実務において、生成AIと知的財産権の関係についてガイドラインとしての役割を果たす資料となります。

本稿では、「中間とりまとめ」において整理がされた法的な論点のうち、知的財産権に関するものを中心にご紹介します。

「中間とりまとめ」のポイント

- 意匠法について、学習段階で、他人の登録意匠が含まれるデータをAIに学習させる行為は、意匠権侵害にはならない。生成・利用段階で、他人の登録意匠が含まれるAI生成物を利用する行為は、従来の意匠権侵害と同様に判断される。意匠登録については、意匠法は、意匠を自然人が創作することを前提としているが、自然人がAIを道具として用いて意匠の創作に実質的に関与をしたと認められる場合であれば、AIを使って生成したものであっても意匠登録の対象となり得る。

- 商標法について、学習段階で、他人の登録商標が含まれるデータをAIに学習させる行為は、商標権侵害にはならない。生成・利用段階で、他人の登録商標が含まれるAI生成物を利用する行為は、従来の商標権侵害と同様に判断される。商標登録については、AI生成物であっても、商標登録の対象となり得る。

- 不正競争防止法の商品等表示規制について、学習段階で、他人の商品等表示が含まれるデータをAIに学習させる行為は、不正競争行為にはならない。生成・利用段階で、他人の商品等表示が含まれるAI生成物を利用する行為が不正競争行為にあたるかの判断は、不正競争防止法2条1項1号及び2号の一般的な判断と同様となる。AI生成物が商品等表示規制によって保護されるかについては、AI生成物であっても商品等表示として保護され得る。

- 不正競争防止法の商品形態模倣品提供規制について、学習段階で、他人の商品の形態が含まれるデータをAIに学習させる行為は、不正競争行為にはならない。生成・利用段階で、他人の商品の形態が含まれるAI生成物を利用する行為が不正競争行為にあたるかについては、実質的同一性の判断においてAI特有の考慮要素は想定し難く、依拠性の判断には生成AIと著作権法における依拠性の検討を応用できる面も多い。AI生成物が商品形態模倣品提供規制によって保護されるかについては、AI生成物であっても商品形態として保護され得る。

- 生成AIによって声優等の人の声を学習し本人類似の音声を生成・利用する場面における本人の「声」の保護としては、パブリシティ権による保護の可能性がある。

- 特許法は「発明者」として自然人のみを想定している。自然人による発明創作過程でその支援のためにAIが利用される場合は、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者を発明者とする従来の考え方に従って、自然人の発明者を認定すべきである。

解説

「中間とりまとめ」の位置付け

「中間とりまとめ」は、内閣府の知的財産戦略推進事務局が運営に携わった「AI時代の知的財産権検討会」での議論を踏まえ、「AIと知的財産権に関する考え方を整理し、一定の考え方を示すもの」[1]です。

また、「中間とりまとめ」自体にも以下の記載があるように、「中間とりまとめ」は法的拘束力を持つものではありません[2]。

本中間とりまとめに記載した内容は、法的な拘束力を有するものではなく、公表時点における本検討会としての考えを示すにとどまるものであって、確定的な法的評価を行うものではないことに留意する必要がある。

とはいえ、「中間とりまとめ」は、生成AIと知的財産権に関して何らかの立法措置が取られる見通しもない現時点の実務において、有識者の見解をまとめたものとして、生成AIと知的財産権の関係についてガイドラインとしての役割を果たす資料となると思われます。

なお、名称は「中間とりまとめ」ではありますが、これに続く最終的なとりまとめ等は、現時点で予定されていないようです。

生成AIと著作権の関係については、既に文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会が作成した「AIと著作権に関する考え方について」(以下「考え方」といいます。)が存在しますが、著作権以外の知的財産権との関係については「中間とりまとめ」が政府見解の基礎となるものと思われます。なお、「考え方」については別稿①、別稿②で取り上げていますので、ご参照ください。

学習段階と生成・利用段階

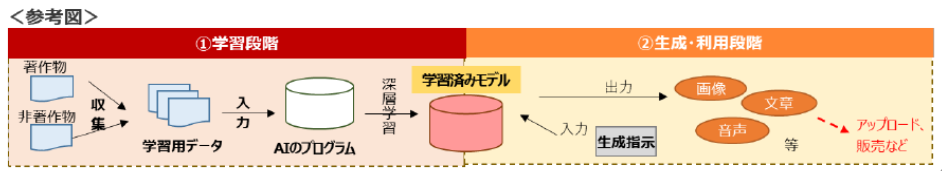

生成AIと著作物の利用の場面を整理すると、大きく「学習段階」「生成・利用段階」に分けられるとの理解が定着しています。「中間とりまとめ」でも、学習段階と生成・利用段階を示す図として、以下の<参考図>が用意されています[3]。

この図でも示されるように、学習段階では、生データ(<参考図>でいう「著作物」や「非著作物」)を収集して学習用データとし、学習用プログラム(<参考図>でいう「AIのプログラム」)に学習させることにより、学習済みモデルが生成されます。

そして、生成・利用段階では、学習済みモデルに対してユーザが生成指示を入力すると、生成AIから画像、文章、音声等が生成・出力され、その出力されたAI生成物が販売等の方法で利用されることになります。

以下、このような学習段階と生成・利用段階の区別を前提として、「中間とりまとめ」における法的論点を紹介します。なお、本稿は「中間とりまとめ」の内容を網羅的に紹介するものではありません。

生成AIと著作権との関係

生成AIと著作権の関係については、「中間とりまとめ」に先立ち、前述した文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会の「考え方」によって整理がされました。「中間とりまとめ」は、生成AIの学習段階、生成・利用段階における論点や、AI生成物の著作権法による保護等の論点について、「考え方」の内容を引用して紹介するにとどまっています。

「考え方」については別稿①、別稿②で紹介していますので、そちらをご参照ください。

生成AIと意匠権との関係

学習段階

他人の登録意匠やそれと類似する意匠が含まれるデータをAIに学習させる行為は、意匠権の侵害になるでしょうか。

「中間とりまとめ」は、こうした行為は意匠権侵害にならないとの見解を示しています。これは、登録意匠に係る画像であっても、AI学習用データとしての利用は、「意匠に係る画像」の作成や使用等には当たらず、意匠法2条2項に定める「実施」に該当せず、意匠権の効力が及ばないためです[4]。

生成・利用段階

生成AIによる生成物に他人の登録意匠やそれと類似する意匠が含まれていた場合、その生成物を利用する行為は意匠権の侵害になるでしょうか。

「中間とりまとめ」は、以下のとおり、AI生成物に関する権利侵害の判断は従来の意匠権侵害の判断と同様であるとの見解を示しています[5]。

AI生成物に他人の登録意匠等が含まれ、それを利用する行為(生成・利用段階)については、権利侵害の要件として依拠性は不要であり、また、類似性判断について、AI特有の考慮要素は想定し難いため、AI生成物に関する権利侵害の判断は、従来の意匠権侵害の判断と同様であると考えられる。すなわち、登録意匠とAI生成物との比較を行い、物品の用途及び機能の共通性を基準として物品が同一又は類似と評価でき、かつ、取引者・需要者の注意を最も惹きやすい部分において構成態様を共通にしており、形態が同一又は類似と評価できるか否かで判断を行うことになると考えられる

すなわち、従来と同様の要件を充足すれば意匠権侵害は成立し得るということです。

生成・利用段階における著作権侵害の成否については、依拠性の有無が大きな問題となっていました。これに対し、意匠権侵害については依拠性が要件ではないことから、特段の論点となることもなく、AI生成物による侵害成立の可能性が認められています。

AI生成物の意匠法による保護

「中間とりまとめ」は、以下のとおり、意匠法における規定を指摘しつつ、意匠法は工業上利用することができる意匠を自然人が創作することを前提としているとの見解を示しています[6]。

意匠法3条1項1号は「工業上利用することができる意匠の創作をした者は、……その意匠について意匠登録を受けることができる。」と規定しており、意匠法6条1項2号は「意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所」を願書に記載することを求めている。意匠法6条1項1号が「出願人」について「氏名又は名称及び住所又は居所 」と規定していることと対比すれば、意匠法は、工業上利用することができる意匠を自然人が創作することを前提としていると考えられる。また、意匠法15条2項では特許法33条1項を準用し、意匠登録を受ける権利は移転することができる旨規定されており、出願前であっても権利移転することができる権利能力を有する自然人であることを予定しているものである。

他方、「中間とりまとめ」は、自然人がAIを道具として用いて意匠の創作に実質的に関与をしたと認められる場合には、AIを使って生成した物であっても保護され得るとの見解を示しています[7]。

そして、いかなる場合に自然人が意匠の創作に実質的に関与したといえるかについて、「中間とりまとめ」は、「中間とりまとめ」が記載する著作権法におけるAI生成物の保護に関する議論、すなわち「考え方」が示した整理が参考になると述べています[8]。

「考え方」の整理を参考にすると、AI生成物が意匠登録の対象たりうるかの判断には、自然人の創作的な寄与がどの程度積み重なっているかが総合的に判断されることになるでしょう。その判断要素の例としては、自然人による①指示・入力(プロンプト等)の分量・内容、②生成の試行回数、③複数の生成物からの選択があります。さらに、自然人がAI生成物に対して実質的な修正を加えて意匠を創作した場合には、意匠登録の対象と認められる可能性が高まると考えられます。

生成AIと商標権との関係

学習段階

他人の登録商標やそれと類似する商標が含まれるデータをAIに学習させる行為は、商標権の侵害になるでしょうか。

「中間とりまとめ」は、こうした行為は商標権侵害にならないとの見解を示しています。これは、AI学習用データとしての利用は、商標の指定商品・役務についての使用に該当せず、商標権の効力が及ばないためです[9]。

生成・利用段階

生成AIで生成した生成物に他人の登録商標やそれと類似する商標が含まれていた場合、その生成物を利用する行為は商標権の侵害になるでしょうか。

「中間とりまとめ」は、以下のとおり、AI生成物に関する権利侵害の判断は従来の商標権侵害の判断と同様であるとの見解を示しています[10]。

AI生成物に他人の登録商標等が含まれ、それを利用する行為(生成・利用段階)については、権利侵害の要件として依拠性は不要であり、また、類似性判断について、AI特有の考慮要素は想定し難いため、AI生成物に関する権利侵害の判断は、従来の商標権侵害の判断と同様に、商品・役務の同一・類似性及び商標の同一・類似性により判断を行うことになると考えられる。すなわち、商品・役務の類似性については、それぞれの商品・役務について同一・類似の商標が使用された場合に同一営業主の製造、販売又は提供に係る商品・役務と誤認されるおそれがあるか否かで判断を行い、商標の類似性については、登録商標とAI生成物が同一又は類似の商品・役務に使用された場合に、両者の外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察し、具体的な取引状況に基づいて、需要者に出所混同のおそれを生ずるか否かで判断を行うことになると考えられる。

すなわち、商品・役務の同一・類似性及び商標の同一・類似性が認められる場合に商標権侵害は成立し得るということです。

商標権侵害についても依拠性が要件ではないことから、特段の論点となることもなく、AI生成物による侵害成立の可能性が認められています。

AI生成物の商標法による保護

「中間とりまとめ」では以下のとおり、商標法は商標を使用する者の業務上の信用の維持と需要者の利益の保護を目的とするものであり、自然人の創作物の保護を目的とするものではないため、AI生成物であっても商標法で保護され得るとの見解が示されました[11]。

商標法は、商標を使用する者の業務上の信用の維持と需要者の利益の保護を目的としており、自然人の創作物の保護を目的とするものではない。そのため、当該商標が自然人により創作されたものか、AIにより生成されたものかに関わらず、商標法3条及び4条等に規定された拒絶理由に該当しない限り商標登録を受けることができる。したがって、AI生成物であっても商標法で保護され得ると考えられる。

すなわち、自然人が創作に実質的に関与したか否かといった観点を必要とせず、仮にAIが自律的に生成した文言や図形、ロゴ等であっても、商標法3条や4条等の拒絶理由に該当しない限り、商標登録を受けることができると考えられます。

生成AIと不正競争防止法の関係(商品等表示規制)

不正競争防止法(以下「不競法」ということがあります。)における「不正競争」に該当する行為は同法2条1項各号に列挙されています。そのうち1号と2号では、商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの)に関する不正競争を定めています。具体的な内容は以下のとおりです。

| 1号 | 他人の周知な商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一・類似の商品等表示を使用等することにより、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為 |

|---|---|

| 2号 | 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一・類似のものを使用等する行為 |

学習段階

他人の商品等表示が含まれるデータをAIに学習させる行為は、不競法2条1項1号及び2号の不正競争行為に該当するでしょうか。

「中間とりまとめ」は、AI学習用データとしての利用は、周知な商品等表示について「混同」を生じさせるものではなく、また、著名な商品等表示を自己の商品・営業の表示として使用する行為ともいえないとして、不競法2条1項1号及び2号の不正競争行為に該当しないとの見解を示しています[12]。

生成・利用段階

AI生成物に他人の商品等表示が含まれる場合、それを利用する行為は不競法2条1項1号及び2号の不正競争行為に該当するでしょうか。

「中間とりまとめ」は、不競法2条1項1号及び2号の要件として依拠性は不要であり、また、類似性判断についてAI特有の考慮要素は想定し難いとして、AI生成物に関する不正競争(不競法2条1項1号及び2号)か否かの判断は、一般的な違法性の判断と同様との見解を示しています[13]。

すなわち、AI特有の判断は必要なく、不競法2条1項1号及び2号の要件を充足すれば不正競争行為は成立するということです。

AI生成物の商品等表示規制による保護

「中間とりまとめ」は、不競法の商品等表示規制について、商品等表示が自然人により創作されたものか、AIにより生成されたものかを問わないとし、AI生成物であっても商品等表示として不競法で保護され得るとの見解を示しています[14]。

生成AIと不正競争防止法の関係(商品形態模倣品提供規制)

不競法2条1項3号では、商品の形態に関する不正競争を定めています。具体的な内容は以下のとおりです。

| 3号 | 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡等する行為 |

|---|

「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいいます(不競法2条4項)。

「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいいます(不競法2条5項)。すなわち、依拠性と実質的同一性が「模倣」の要件となっています。

学習段階

他人の商品の形態が含まれるデータをAIに学習させる行為は、不競法2条1項3号の不正競争行為に該当するでしょうか。

「中間とりまとめ」は、AI学習用データとしての利用は、他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等に該当しないことと、不競法2条1項3号において「使用」は規制の対象外であることから、不競法2条1項3号の不正競争行為に該当しないとの見解を示しています[15]。

生成・利用段階

AI生成物に他人の商品の形態が含まれる場合、それを利用する行為は不競法2条1項3号の不正競争行為に該当するでしょうか。

この点について「中間とりまとめ」は、実質的に同一の形態の商品といえるかどうかの判断においてAI特有の考慮要素は想定し難いと指摘し、また、依拠性については生成AIと著作権法における依拠性の検討を応用できる面も多いとも考えられると述べています[16]。

すなわち、不競法2条1項3号についても、その要件を充足すれば不正競争行為は成立するということです。そしてその要件の判断にあたっては、実質的同一性についてはAI特有の判断は必要なく、依拠性については「考え方」でも整理が行われた生成AIと著作権法に関する依拠性の議論が参考にされることになるでしょう。

AI生成物の商品形態模倣品提供規制による保護

「中間とりまとめ」は、不競法の商品形態模倣品提供規制について、商品の形態が自然人により創作されたものか、AIにより生成されたものかを問わないとし、AI生成物であっても商品形態として不競法で保護され得るとの見解を示しています[17]。

声の保護

「中間とりまとめ」は、具体的な課題として、昨今、

- 声優をはじめとする人の声を学習させ、本人類似の音声を生成できるAIが無断で開発されてウェブサイト上で販売され、これを購入した者が生成した音声をウェブサイト上にアップロードするなどの事例

- 権利者から許諾を受けて提供を受けた声優の声を学習し、本人類似の音声を生成できるAIを展開する事例

が見られることを指摘した上で[18]、「声」の保護に関する法の適用関係について整理をしています。

パブリシティ権による保護について

パブリシティ権とは、個人の肖像等が持つ商品の販売等を促進する顧客吸引力を排他的に利用する権利です。法令で明文化されてはいないものの、最判平成24年2月2日(平成21年(受)第2056号)民集66巻2号89頁〔ピンク・レディー事件〕でも認められている権利です。

「中間とりまとめ」は、以下のとおり、上記最判の調査官解説を引き、パブリシティ権の対象には「声」が含まれるとして、パブリシティ権による「声」の保護の余地を認める見解を示しています[19]。

そして、同判決の調査官解説では、パブリシティ権の客体である「肖像等」については、本人の人物識別情報を指し、「声」は「肖像」そのものではないとしても、「肖像等」には「声」が含まれると明示されている。

したがって、同判例においてパブリシティ権が及ぶ場合として例示された「①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」に該当する場合、すなわち、①声自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合、②商品等の差別化のために声を商品等に付している場合、③声を商品等の広告として使用している場合には、「声」についてパブリシティ権に基づく保護が可能と考えられる。

なお、「中間とりまとめ」で指摘された当該調査官解説では「本判決の3類型にいう「肖像等」とは,本人の人物識別情報をいうものであり,例えば,サイン,署名,声,ペンネーム,芸名等を含むものである。」と述べられています[20]。

また、「中間とりまとめ」は、以下のとおり、上記①から③の行為類型は例示であって、パブリシティ権により「声」が保護される場合が上記①から③に限定されるものでないことを指摘しています[21]。

なお、同判例が示したパブリシティ権が及ぶ3つの場合は、あくまで例示にすぎず、パブリシティ権により「声」が保護される場合が、上述した3つの場合に限定されることを示すものではないことには留意する必要がある。パブリシティ権は、顧客吸引力を排他的に利用する権利であるため、具体的な利用態様や状況に鑑み、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」であれば、「声」に対するパブリシティ権による保護は及ぶと考えられる

生成AIとの関係における「声」の保護について、パブリシティ権の保護対象に含まれ得ることが「中間とりまとめ」によって示されたことは、実務における指針にもなると思われます。

なお、パブリシティ権による保護となると、顧客吸引力を持つ「声」が対象となるため、その保護は声優や著名人の「声」に限られる可能性があります。

肖像権による保護について

肖像権について、「中間とりまとめ」は、以下のとおり、肖像権の保護対象に「声」が含まれると解することは困難と考えられ、肖像権による「声」の保護の可能性は高いとはいえないとの見解を示しています[22]。

現在、我が国には、肖像権を明文化した法令は存在しないが、判例は「人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有」していると判示し47、撮影によって当該人格的利益が侵害され、当該侵害の程度が社会生活上受忍の限度を超える場合には、肖像権の侵害となると判示している48。

もっとも、上述のいずれの判例においても「容ぼう等」とは「容ぼう」及び「姿態」であると定義されているところ、これを更に抽象化・一般化して、「容ぼう等」に「声」が含まれると解することは文言上困難と考えられ、「声」が上記判例でいうところの肖像権により保護される可能性は高いとは言えないと考えられる。

知的財産法による保護について

著作隣接権との関係では、「中間とりまとめ」は、音声データが著作権法上の「実演」に該当する場合は著作隣接権として保護されるものの、あくまでも「実演」が保護されるのであり、「声」そのものが著作隣接権で保護されるものではないことには留意する必要があると述べています[23]。

商標権による保護についても、「中間とりまとめ」では、人の音声を含む標章は音の商標として商標登録の対象となるとしつつ、保護範囲は商標法により画されること、音商標の類否の判断は、音商標を構成する音の要素及び言語的要素(歌詞等)を総合して商標全体として考察するものであり、「声」そのものの類否は問題とならないと考えられることを指摘しています[24]。

不競法による保護についても、音声データが周知・著名な商品等表示、営業秘密、限定提供データ、品質等に該当する場合や、音声データを用いて他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する場合などにおいて、不競法2条1項各号が定める要件及び対象行為に対して規制が及ぶとしつつ、当該規定は「声」そのものを直接的に保護しているわけではないことに留意する必要があると指摘しています[25]。

このように、上記の知的財産法による保護は、いずれも生成AIにより「声」を学習・生成・利用する行為自体をそもそもの規制対象とするものではなく、要件や保護範囲もそれぞれの法に固有の定めに従うことになるため、「声」の保護として使いやすいものではないといえそうです。

生成AIと特許法による保護

「中間とりまとめ」は、特許法上の「発明者」該当性について、以下のとおり、特許法における規定を指摘しつつ、特許法は「発明者」として自然人のみを想定しているとの見解を示しています[26]。

特許法29条1項は「産業上利用することができる発明した者は、……その発明について特許を受けることができる。」と規定しており、「発明者」の定義規定を設けていないが、特許法36条1項2号では、願書に発明者の「氏名及び住所又は居所」を記載することとされている。特許法36条1項1号が「出願人」については「氏名又は名称及び住所又は居所」と規定していることと対比すれば、特許法は「発明者」として自然人のみを想定していると考えられる。また、特許法33条1項は「特許受ける権利は、移転することができる」と規定しており、出願前であっても権利移転することができる権利能力を有する自然人であることを予定しているものである。

また、「中間とりまとめ」は、以下のとおり、自然人による発明創作過程でその支援のためにAIが利用される場合は、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者を発明者とする従来の考え方に従って、自然人の発明者を認定すべきと述べています[27]。

現時点では、AI自身が、人間の関与を離れ、自律的に創作活動を行っている事実は確認できておらず、依然として自然人による発明創作過程で、その支援のためにAIが利用されることが一般的であると考えられる。このような場合については、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者を発明者とするこれまでの考え方に従って自然人の発明者を認定すべきと考えられる。すなわち、AIを利用した発明についても、モデルや学習データの選択、学習済みモデルへのプロンプト入力等において、自然人が関与することが想定されており、そのような関与をした者も含め、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したと認められる者を発明者と認定すべきと考えられる。

「中間とりまとめ」におけるこれらの整理からすれば、AI生成物を特許出願するためには、発明の特徴的部分の完成に対する人間による創作的な寄与が必要であり、そのような寄与を経て自然人を発明者として出願することが必要となります。人間によるどのような寄与があれば出願が可能であるかについては、上記のとおり、「モデルや学習データの選択、学習済みモデルへのプロンプト入力等において、自然人が関与すること」が例示されているにとどまります。

他方で、「中間とりまとめ」は、今後AI技術等の進展によりAIが自律的に発明の特徴的部分を完成させることが可能となった場合の取扱いについて、技術の進展や国際動向、ユーザーニーズ等を踏まえながら、発明者認定への影響を含め、特許庁は引き続き必要に応じた検討を関係省庁と連携して進めることが望ましいと言及しています[28]。これは、将来において検討や手当てがされる可能性は否定しないものの、直ちに検討を進めるべきとの立場は示されていないものと解されます。

なお、特許法にいう「発明」とは自然人によるものに限られるかどうかが争点となった東京地判令和6年5月16日・令和5年(行ウ)第5001号[DABUS事件]においても、特許法に規定する「発明者」は自然人に限られるものと解する旨の判断が出されています。

コメント

本稿で取り上げた「中間とりまとめ」における法的論点の整理のうち、意匠法、商標法、不正競争防止法、特許法については、「中間とりまとめ」の公表前から解釈の方向性として想定可能ではあった内容ですが、著作権法ほどには議論が活発ではなかった中で、政府の研究会として立場を明確にした点で「中間とりまとめ」の意義があると思われます。

また、「声」の保護の論点については、問題意識が高まっていた中で、各種の権利との関係を整理した上でパブリシティ権による保護の対象となり得るとの立場を示した点で「中間とりまとめ」の意義があると思われます。もっとも、生成AIとの関係におけるパブリシティ権による「声」の保護は新しい論点であり、まだ裁判例もありませんので、具体的な保護の範囲については今後の議論に委ねられるでしょう。

脚注

————————————–

[1] 「中間とりまとめ」表紙

[2] 「中間とりまとめ」表紙

[3] 「中間とりまとめ」5頁

[4] 「中間とりまとめ」24頁

[5] 「中間とりまとめ」25頁

[6] 「中間とりまとめ」25-26頁

[7] 「中間とりまとめ」26頁

[8] 「中間とりまとめ」26頁

[9] 「中間とりまとめ」27頁

[10] 「中間とりまとめ」27頁

[11] 「中間とりまとめ」27頁

[12] 「中間とりまとめ」29頁

[13] 「中間とりまとめ」29頁

[14] 「中間とりまとめ」29頁

[15] 「中間とりまとめ」30頁

[16] 「中間とりまとめ」30頁

[17] 「中間とりまとめ」30頁

[18] 「中間とりまとめ」55頁

[19] 「中間とりまとめ」56頁

[20] 中島基至「判解」最判解民事篇平成24年度版41頁

[21] 「中間とりまとめ」56頁

[22] 「中間とりまとめ」55頁

[23] 「中間とりまとめ」56頁

[24] 「中間とりまとめ」56頁

[25] 「中間とりまとめ」57頁

[26] 「中間とりまとめ」84-85頁

[27] 「中間とりまとめ」85頁

[28] 「中間とりまとめ」85頁

本記事に関するお問い合わせはこちらから。

(文責・神田雄)